國慶長假正式開啟,古建中國的小編首先祝大家國慶快樂!大家都在心里都在腦補(bǔ)七天假期怎么過。那么在你還不知道自己要干嘛的時(shí)候,快跟著古建中國小編一起看看古人如何過“國慶”。

“國慶”最初的含意

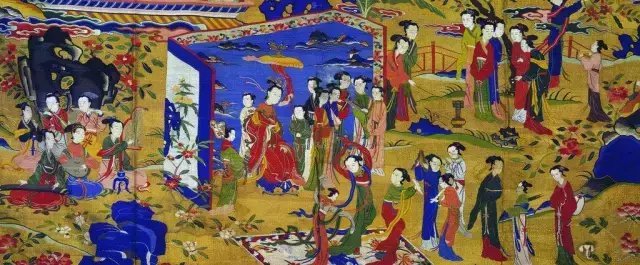

嚴(yán)格來講,古代是沒有“國慶”這一節(jié)日的。何謂國慶?國家成立XX年,當(dāng)然是普天同慶。而古代值得舉國歡慶的大事莫過于帝王的登基、婚娶和誕辰之日了。因此那時(shí)的皇帝即位、誕辰等慶祝活動,便是等同于如今的國慶了。通常這一天皇帝會大赦天下,賞賜百官,普天同慶、朝野同歡。一般還會舉辦盛大宴會,歌舞戲曲表演等活動,這也算是“春晚”的鼻祖了吧。

給皇帝過生日,最早始自唐朝,自唐太宗開始。而唐太宗雖說是位對生日相當(dāng)重視的君主,但他卻因考慮到自己的誕生日即母親的受難日而從未進(jìn)行過大肆操辦。

但到了重孫唐玄宗上任后,情況卻發(fā)生了改變。

“千秋節(jié)”的誕生

唐玄宗可是位“懂得生活”的主兒。起初,有大臣提議將唐玄宗的生日作為國家節(jié)日,取名“千秋節(jié)”,寓意千秋萬代。唐玄宗自然是很喜歡這個(gè)創(chuàng)意的,但可惜只有一人舉薦,終因缺乏說服力而沒被批準(zhǔn)。第二年,在滿朝文武百官的呼吁下,唐玄宗終于將他的生日八月初五這天定為“千秋節(jié)”。生日這天,唐玄宗下令全國休假三天,并在宮中大擺筵席,邀群臣共同飲酒慶祝,鶯歌燕舞整座皇宮燈火通明。

千秋節(jié)這天,婦女出門前都會在臉上畫上各式圖案以裝飾,花樣繁多:妝面內(nèi)容以“斜紅、面靨”為主;涂唇則有“萬金紅、大紅、內(nèi)家圓”等。于是街頭巷口正值妙齡的少女們穿著亮麗的衣服,場面十分吸引眼球。

在千秋節(jié)盛行后不久,便改版升級,更名為“天長節(jié)”。唐朝的“鐵桿粉絲”日本也是在這時(shí)漂洋過海把“天長節(jié)”帶回了國,為明治天皇慶祝生日。

千秋節(jié)之所以如此盛行,有兩個(gè)原因。一是它與中秋節(jié)挨得很近,之后二節(jié)合流更是熱鬧;二是自此之后帝王們紛紛效仿唐玄宗,將生日當(dāng)節(jié)日過,于是自玄宗之后,便相繼出現(xiàn)了多個(gè)“國慶節(jié)”,如:肅宗的地平節(jié)、敬宗的慶成節(jié)、武宗的慶陽節(jié)、宣宗的壽昌節(jié)、懿宗的延慶節(jié)等,甚至連末代皇帝昭宗、哀帝也設(shè)立了嘉會節(jié)和乾和節(jié)。

唐以后的五代和兩宋也繼承了這項(xiàng)“傳統(tǒng)”,舉國同慶給皇帝慶生。到了明清時(shí),由“千秋節(jié)”演變成的“萬壽節(jié)”更是得到加倍重視,與“元旦”、“冬至”并稱為三大節(jié)。這樣將帝王的生日同節(jié)氣,新年一樣慶祝銘記的做法使“萬壽節(jié)”更加莊嚴(yán)而神圣。

將與民同樂進(jìn)行到底

國人向來對于“逢十”的壽辰格外重視,這點(diǎn)連康熙皇帝也不能免俗,他在六十歲誕辰這天便大操大辦,號令舉國上下為自己的花甲大壽舉行了盛大慶典。

生日這天,官員們在皇宮里專門搭建了彩棚和金殿來擺放壽禮。金殿里掛滿了寫著賀詞的壽幛,戲臺上上演著為皇帝祝壽的吉祥戲劇,賽馬,比武,好一派祥和氣息!待到圣上駕鑾而來,臣民紛紛磕頭祝壽,等待著太監(jiān)們分發(fā)糕點(diǎn),舉國上下一片歡騰,“君王樂,則百姓喜;舉國歡騰,謂之國慶”。

街頭也是熱鬧!戲劇表演、游行、踩高蹺……高手在民間,這真真是自古以來便有的。藝人們異彩紛呈的表演,常常令人拍案叫絕,驚嘆不已。

真正的國慶始于民國

然而上面談到的“國慶”,都只是帝王們的“私人Party”,客觀來講跟百姓是沒有半毛錢關(guān)系的。真正上升到“onecountry,onedream”高度的“國慶”,還得從民國算起。

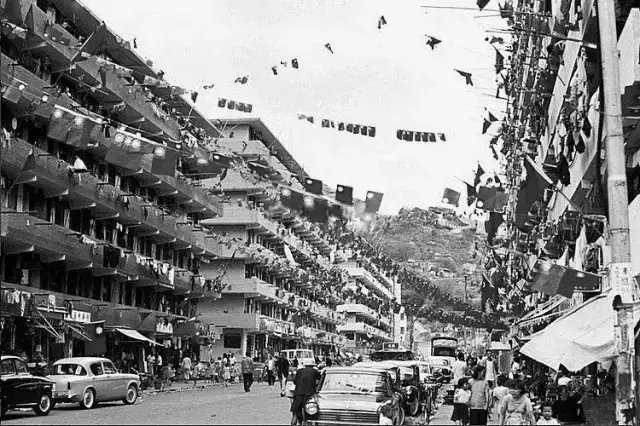

而民國時(shí)期的“國慶”又是怎樣的呢?許廣平在寫給魯迅的信中曾有過這樣一段敘述:“南方‘雙十節(jié)’很熱鬧,家家放鞭炮,工會講演,宣傳革命,舞獅子,敲鑼鼓,隨處皆是。”所謂雙十節(jié)即當(dāng)時(shí)的“國慶”節(jié),是為紀(jì)念辛亥年的武昌起義而設(shè)。從信中我們可以看出,當(dāng)時(shí)南方的“國慶”節(jié)還是同現(xiàn)在一樣熱鬧,然而北方的“國慶”節(jié)卻與之大相徑庭。

“10月10日晴,休假,上午許季上來,午后李遐卿來,晚劉半農(nóng)、宋子佩來。”——《魯迅日記》

在1927年北洋軍閥被打倒之前的民國前十年,北方的“國慶”節(jié)卻是十分冷清:每年的10月10日上至北洋政府,下至黎民百姓,幾乎沒有人對這一天有過多在意。因?yàn)楫?dāng)時(shí)南北割據(jù),南方被國民黨收割,北方被北洋軍閥控制,而北洋軍閥認(rèn)為,武昌起義的勝利跟北洋系沒有任何關(guān)聯(lián)。

若不是臨街商店會在這一天掛出五色旗以示紀(jì)念,它也就僅僅如同一個(gè)普通的周末而已——機(jī)關(guān)休假一天,學(xué)校放假一天,全然不似南方的熱鬧。

隨之而來的軍閥混戰(zhàn)、內(nèi)憂外患,國家四分五裂下的社會一片動蕩,使得百姓苦不堪言,更是無暇慶祝。直到后來南北獲得統(tǒng)一,北方的“國慶”節(jié)才終于得到重視。

古語有言:“普天之下,莫非王土,率土之濱,莫非王臣。”那時(shí)候的中國地大物博,占盡一切天時(shí)地利,卻沒能孕育出能夠真正全國上下產(chǎn)生共鳴的“國慶”,而只是以“作秀”般的形式出現(xiàn)帝王的生日“派對節(jié)”,到后來換了無數(shù)個(gè)皇帝,也就換了無數(shù)次的“國慶”。

直到新中國成立,我們在享受著國慶福利的同時(shí),更感受到國家的日益強(qiáng)大,生活水平日漸提高,切身體會到國強(qiáng)則民強(qiáng),國富則民富,國家昌盛則民族亦昌盛!國慶也在每個(gè)國人的心中有了更深刻、更自豪的內(nèi)涵意義。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|