如果問今天的我們,醒著的時(shí)間里最常見的狀態(tài)是什么,相信“坐”一定會(huì)是大多數(shù)人的答案。從日常的坐車、坐椅子,到有象征意義的座次、坐冷板凳,“坐”與我們中國文化結(jié)下了不解之緣。

那么,古代的中國人又是怎樣坐的呢?

一、坐不安席

如果采訪一下兩漢及之前的普通國人,相信他們中的大多數(shù)對(duì)“坐”的記憶并不美好。

我國房屋在上古時(shí)期便用白灰鋪地面,力求整潔美觀。然而,在這樣精心布置的屋子里,供人坐的只有幾塊席子。根據(jù)主人財(cái)力,席子質(zhì)地各有不同。一般常見的是草席,馬蘭編成的稱為藺席,售價(jià)較低;蒲葦編成席子稱為蒲席,較為珍貴,漢代宮中便鋪以青絹飾邊的蒲席,供群臣使用。無論何種質(zhì)地的坐席,都必須端正擺放在合適的位置,否則是很大的不尊重,《論語鄉(xiāng)黨》里有所謂的“席不正不坐”。

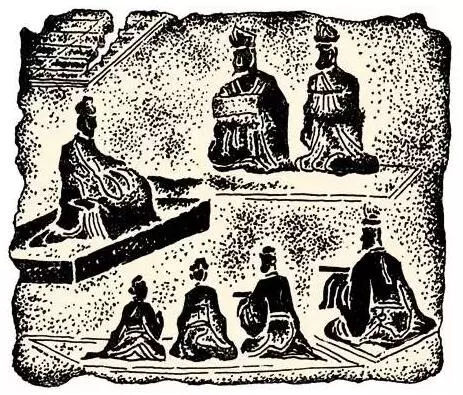

東漢講學(xué)畫像磚里的“坐姿”_圖

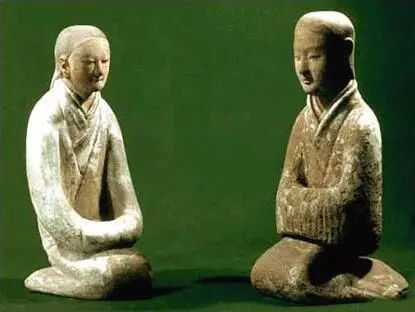

上古人無論尊卑均跪坐于席上。最常見的是“坐”,即現(xiàn)代的跪坐:兩膝著地,腳背向下,臀部坐在腳踵上,這算是最舒適的一種坐姿。較為莊重的是“跪”,雙膝著地且不能坐在自己腿上,古人稱之“斂膝傾腰”。最正式的則被稱為“跽”,此動(dòng)作屈膝直腰,聳身向上,最為恭敬,上古君王面對(duì)直臣是常有的“長跽而謝”即此動(dòng)作。

跪坐的姿勢并不舒服,坐久了往往會(huì)“腓痛、足痹、轉(zhuǎn)筋”,令人難以忍受。唐代甚至有官員以此審案:御史中丞敬羽受命審查宗正卿李遵的貪腐案件,礙于李遵的身份不方便動(dòng)刑,瘦小的敬宇心生一計(jì),派人請肥胖的李遵來談話;雙方相對(duì)危坐,敬宇啰啰嗦嗦說個(gè)沒完,李遵太胖難以長坐,撲倒多次,實(shí)在忍不下去,只得將案情全盤托出。但更多情況下,人們只能忍受這種不適感。《韓非子》中記有晉平公與大臣叔向議事,叔向說的滔滔不絕,晉平公坐久了難受的要命,但為表示尊敬,即使“腓痛、足痹、轉(zhuǎn)筋”,也不敢“壞坐”。

跪坐的坐姿_圖

那么古人為何要采取跪坐這樣不舒適的坐姿呢?

身居高位者可否放飛自我盤膝坐在席上?采取這種坐姿,一方面是因?yàn)閮蓾h以前國人不穿合襠褲,兩腿之間只纏一塊被稱為“裈”的兜襠布,若是數(shù)人著此種下裳相對(duì)盤膝跌坐,畫面太美簡直不敢想象(因此荊軻刺秦失敗后,兩腿方才分開箕踞對(duì)著秦王政,這是極其侮辱對(duì)方的表現(xiàn));能夠公開采取此姿勢見客人的大人物,也只有流氓出身的劉邦一人。

時(shí)間久了,古人也實(shí)在受不了這樣難受的坐姿,先秦時(shí)便已經(jīng)出現(xiàn)了類似小課桌的竹制“憑幾”,古人可以將膝蓋放在幾下,上身以肘撐在幾上,可以稍微舒適一些;等到冬日,憑幾上還會(huì)鋪上毛毯增加舒適度。若是私交極好的朋友相聚,富裕些的主人往往還會(huì)拿出布面軟靠“隱囊”供大家倚靠。籍此略微緩解跪坐帶來的不適。

二、坐我東閣床

先秦時(shí)期,為了防潮,一種新的坐具“床”開始出現(xiàn)。兩漢時(shí)期,隨著長褲的逐漸流行,“床”開始普遍出現(xiàn)在貴人家的堂上,供唯一最尊長者跪坐,其他人則仍然坐在席上。等到了魏晉,貴族家的高級(jí)床往往在背后和左側(cè)用絹設(shè)屏,極盡奢華。

需要注意的是,直至唐代,“床”指的多是坐具,是《說文》中所謂“安身之坐者”,與當(dāng)今做為寢具的床在用途和樣式上大相徑庭。古詩中木蘭歸家“開我東閣門,坐我西閣床”并不是躺在床上歇息,李白“床前明月光”描繪也正是坐在堂前床上仰望明月的場景。

“床”在唐代是極為正式的用具,皇帝上朝時(shí)便于殿上擺坐御床接見群臣,這也深深影響了中式寶座的造型。

參觀過故宮的朋友們常有疑問,太和殿上的龍椅十分寬大,與我們?nèi)粘J褂玫囊巫釉谥剖缴喜⒉皇窒嗨啤?shí)際上,龍椅正是在坐具“床”的基礎(chǔ)上演變而來。金鑾殿上的龍椅以床為坐具,長寬甚大,兩側(cè)吸收高家具椅子的扶手作為裝飾,腿部采用佛教塑像中的須彌座,沉穩(wěn)如山岳;床背以透雕蟠龍為靠,極盡奢華。再配上龍椅前層層階陛,椅后七重龍紋泥金屏風(fēng),觀之帝王莊重威嚴(yán)之感油然而生。

宋式床榻_圖

三、椅子與交椅

隨著有腿家具床的出現(xiàn)與褲裝逐漸流行,在魏晉時(shí)期的北方,傳統(tǒng)的跪坐地位逐漸動(dòng)搖。

這時(shí)的中國北方處于五胡十六國的戰(zhàn)亂年代,入主中原的胡人普遍沒有跪坐的習(xí)慣與心理包袱。這時(shí)北方的主流宗教佛教,也并不提倡跪坐,甚至傳入中國的佛像之中,佛陀造型多是盤腿跌坐與垂足坐,敦煌莫高窟中菩薩造型便多有此類。雖然這種坐姿受到南朝正統(tǒng)之士抨擊,被斥為“夷俗”,甚至被罵為“狐蹲狗踞”,但始終在民間悄然蔓延。

等盛唐來臨,高家具與垂足坐終于走向正統(tǒng)。唐人一改兩漢魏晉時(shí)期貴族乘車的習(xí)慣,皇室?guī)ь^在隆重場合騎馬,全社會(huì)以騎馬為榮,甚至連長安女子“皆胡帽乘馬”,引來天下效仿。騎馬需垂足騎乘,這讓唐人從心理上更容易接受垂足而坐。

順應(yīng)垂足坐,高家具椅子在唐代開始流行起來。椅子因供人依靠安坐,故而初始被稱為“倚子”,最早在敦煌西魏壁畫中作為菩薩的坐具出現(xiàn)。到了唐代,椅子走入主流社會(huì),受到普遍歡迎。玄宗朝大宦官高力士的弟弟高元珪的墓室壁畫中,高氏便垂足坐在高背椅子上;出身世家的著名書法家顏真卿據(jù)說常“立兩藤椅子相背”,然后握著椅背做上數(shù)百個(gè)俯身提拉。

唐時(shí)軍中流行西方傳來的胡床,因胡床可扎在馬上攜帶,故又名馬扎。唐軍作戰(zhàn)時(shí),將領(lǐng)常坐在胡床上指揮戰(zhàn)斗,這種派頭也被土匪學(xué)去,盜匪頭目常坐在胡床上指揮搶劫。到了宋代,盜匪們將胡床交叉向前的腿部向后延伸,形成可以躺靠的背部,而這種改進(jìn)的胡床,被世人稱為“交椅”。《水滸傳》中諸位頭領(lǐng)于聚義廳上所坐的交椅,正是此物。馬扎直到今天仍在使用,而其變種交椅則已湮沒在歷史的長河中,成為中國歷史文化的一部分。

古往今來,人類的衣食住行無不跟隨時(shí)代演進(jìn)。回首過往,方才能明白我們今日生活的來之不易。不忘本來,吸收外來,面向未來,愿我們的生活日益美好。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|