“夏”早在“周”以來、“漢”以前的歷史長河中,便是我們族群的一個曾用統(tǒng)稱,根據(jù)胡鴻先生在《能夏則大與漸慕華風》一書中的論述,“夏”最早極有可能是“周人”用來自居的政治共同體統(tǒng)稱,所謂“諸夏”、“中夏”是也,它的對應面是不在周式統(tǒng)治秩序內的所謂“夷狄”。至于那個商以前的“夏”,不排除它是早期國家(夏朝)、部落盟主(夏后氏)、上古族群(夏人)中任何一個可能性,它的文明發(fā)展程度,應當最多與“早商”相當。

至于這個三代之夏的得名,寒鯤更傾向于是“夏部族圖騰的轉化”,就像其他古國名(古地名)的來歷一樣。至于那些更像是“形容美好”的詞義(唐之宏大、魏之巍峨、夏之華美),難免是后世附會渲染之詞,在沒有充分證據(jù)證明的前提下,難免求之過深,不宜奉為圭臬。

不過,“夏”字本身也有“西方”的含義,周人自稱諸夏、中夏乃至夏盟,既有可能是在繼承商前之夏部族在河洛(斟鄩)、河東地區(qū)(夏墟)的號召力,也有可能是以“西方伯長”政治地位自居的后續(xù)。當然,也有可能是相對于“商”偏居在西方的“夏”本身,與方位“西”在詞義上重合的結果。

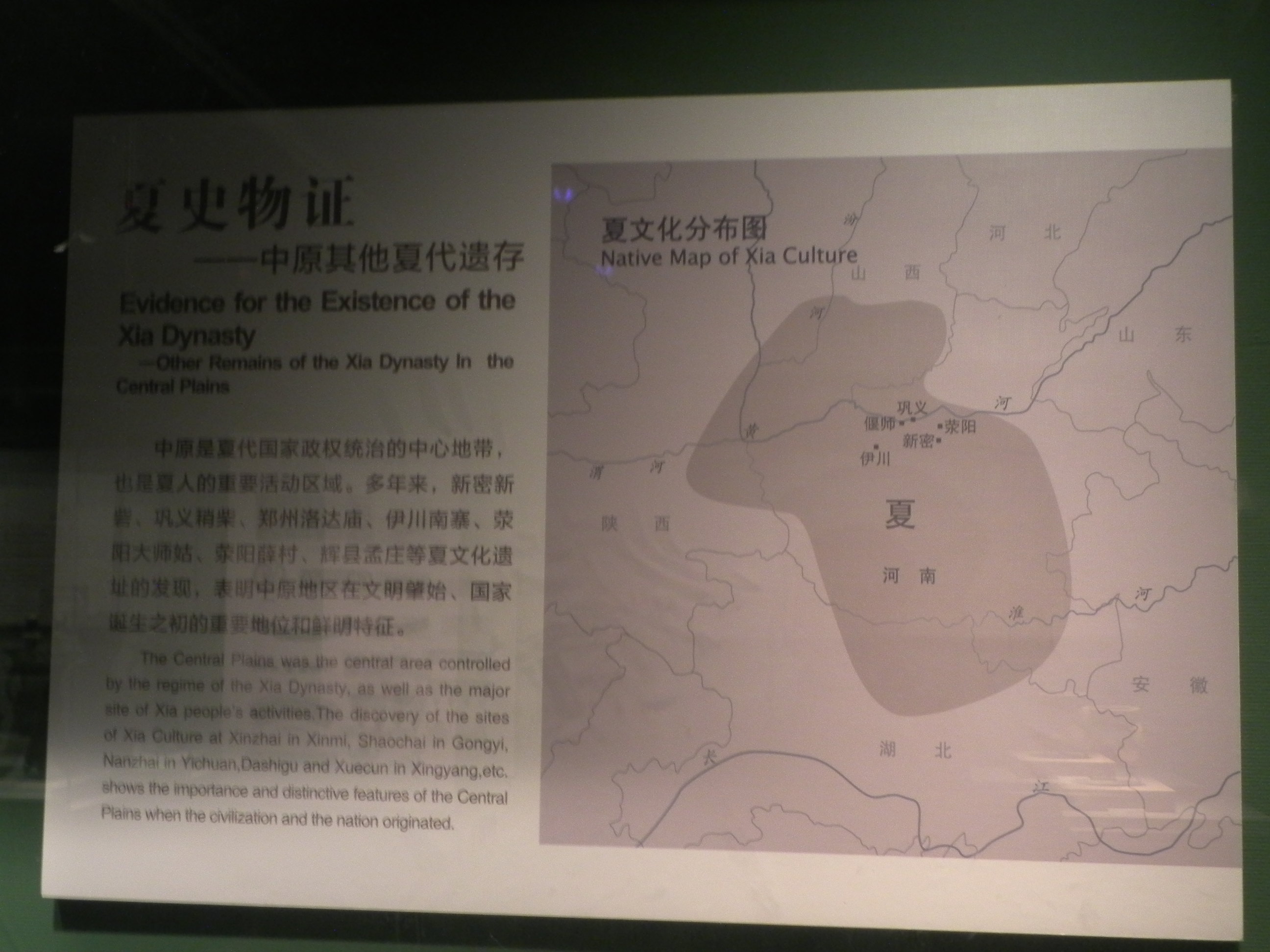

【下圖為夏文化遺址分布范圍示意圖】

夏之攀附:胡夏

“夏”作為一個族群統(tǒng)稱級別的語詞,經(jīng)過周秦漢之間千余年的層累渲染,以及西周城邦共同體與秦漢大一統(tǒng)帝國的兩度持久性、系統(tǒng)性的“認同建構”,徹底成為“華夏文明共同體”的簡稱,并配合上“用夏變夷”的文化策略,為早期的東亞世界的各個晚熟族群,提供了一套足以實現(xiàn)“文明進化”的捷徑。(詳見胡鴻先生《能夏則大漸慕華風》一書論述)

赫連勃勃之胡夏國號的出現(xiàn),便是這一現(xiàn)象的表征,雖然赫連勃勃未必在具體執(zhí)政舉措中表現(xiàn)出多少漢化的傾向,但他以《史記》中對于當時天下各族皆炎黃與三代之后的“擬制”為“媒介”,把自己的統(tǒng)治合法性附著在“匈奴乃夏族后裔”上,從而實現(xiàn)自身對于關隴漢民的政治影響力倍增,卻是毋庸置疑的“夷狄一方,用夏變夷”策略的初步展現(xiàn)。

至于“胡夏”之“胡”,是漢魏時期對匈奴族群的慣用稱呼之一,也就是說,此處的“胡”,并非泛指所有北族,而是取其指代“匈奴”之狹義。

【圖為胡夏國都統(tǒng)萬城的衛(wèi)星俯視圖,位于陜西省榆林市橫山縣西北的白城子村】

夏之回響:西夏

自從胡夏在今天陜蒙交界的統(tǒng)萬城附近奠都以來,在俗稱地名與行政區(qū)劃名上的“夏”便在黃河幾字區(qū)域落戶了,它就是由統(tǒng)萬鎮(zhèn)改制而來的夏州(431年)。有趣的是,同樣是北魏王朝,又在河東安邑之地,于公元494年設置了夏縣,兩個夏地便由此在拓跋鮮卑的治下開始“落實”到中國歷史地理流變的沿革之中。

李元昊的西夏王朝,之所以自稱為夏(也有邦泥定國、白高大夏國、西朝等自稱),便是一種來自地名上的延續(xù)。李元昊祖上一向是割據(jù)今陜蒙交界地區(qū)(夏地)的黨項族裔節(jié)度使——定難軍節(jié)度使,又稱夏綏(銀)節(jié)度使,自李思恭參與平定黃巢以來便盤踞曾經(jīng)的胡夏核心地區(qū)(夏州、綏州、銀州、宥州、靜州),長達一百余年,受李唐賜姓的李思恭甚至得了一個夏國公的爵號,所以李元昊的“夏”國號,有這么一層地緣因素在。

西夏之西,既是當時夏政權對于自身的自稱之一(西朝)所致,也是其地理位置所致,所以便有了“西夏”這一合稱作為該政權區(qū)別于其他政權的標準簡稱。

至于西夏建國之后,以興慶為都,并最終導致了“夏”作為一個地名的西遷(從橫山到西套),給元以降的西套平原留下了“寧夏”的稱呼(元滅西夏而定名“寧夏”,類似于北魏-唐對于統(tǒng)萬城一帶曾定名為“平夏”),這就是“國名”與“地名”相互影響并導致遷移的又一歷史地理層面顯例了。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|