紅燒肉是我們中國傳統(tǒng)菜肴的代表作之一,也是大家十分喜愛的一道佳肴。“一塊紅燒肉入口,唇齒輕合,瘦肉酥韌有致,干而不柴;肉皮滑嫩而粘糯,咬勁在似有似無之間;最后舌頭再有一嘬,中間那一層夾一層早已走了油的肥肉一下子溶解在口中”,想必這樣的文字一定可以喚起許多讀者心中的共鳴吧?確實,這道紅燒肉,某種程度上已經(jīng)超出了單純的食物的概念,成為銘刻在華人基因中的一種“味道”。作為一個有著幾千年悠久歷史的吃貨大國的代表作,紅燒肉這道菜的歷也可以說非常久遠(yuǎn)了。今天,咱就帶著各位吃貨一起回顧一下。

一、《齊民要術(shù)》中的紅燒肉

紅燒肉的歷史,大約可以追溯到公元5世紀(jì)。北魏賈思勰的《齊民要術(shù)》中記載了紅燒肉的具體做法,這是目前傳世文獻(xiàn)中的最早記錄。當(dāng)然,按常理推斷,這道名菜實際出現(xiàn)的年代比這還要更早。《齊民要術(shù)·蒸缹》有言:

凈燖豬訖,更以熱湯遍洗之,毛孔中即有垢出,以草痛揩,如此三遍,梳洗令凈。四破,於大釜煮之。以杓接取浮脂,另著甕中;稍稍添水,數(shù)數(shù)接脂。脂盡,漉出,破為四方寸臠,易水更煮。下酒二升,以殺腥臊——青、白皆得。若無酒,以酢漿代之。添水接脂,一如上法。脂盡,無復(fù)腥氣,漉出,板切於銅鐺中缹之。一行肉,一行擘蔥、渾豉、白鹽、姜、椒。如是次第布訖,下水缹之,肉作琥珀色乃止。恣意飽食,亦不膩,乃勝燠肉。欲得著冬瓜、甘瓠者,於銅器中布肉時下之。其盆中脂,練白如珂雪,可以供馀用者焉。

煮肉的大釜

能看出來,早年間對紅燒肉的烹飪還是非常生猛的。整只豬洗凈,一劈四份下釜煮。可以看出當(dāng)時的做法,最核心的就是煮:大塊煮然后切存塊繼續(xù)換水煮。通過反復(fù)煮將豬肉的油脂逼出來,已達(dá)到肥而不膩的口感。缹(fou,三聲)是燉的意思,反復(fù)煮之后再用各種配料燉至琥珀色,想想都很好吃呢。

二、蘇軾《豬肉頌》中的紅燒肉

蘇軾是宋朝的大文豪,號東坡居士。蘇軾不單文章寫得好,也是一著名的老饕呢。當(dāng)年蘇軾被貶黃州(今黃岡市),當(dāng)?shù)匕傩者^年有吃紅燒肉的傳統(tǒng),大文豪遂做《豬肉頌》一首:

凈洗鐺,少著水,柴頭罨煙焰不起。待他自熟莫催他,火候足時他自美。黃州好豬肉,價賤如泥土。貴者不肯吃,貧者不解煮,早晨起來打兩碗,飽得自家君莫管。

這首詞中詳細(xì)記錄了紅燒肉的做法,核心的秘訣就是小火慢燉了。當(dāng)然,大文豪不只是吃貨,在吃的同時還不忘諷刺一下當(dāng)時朱門酒肉臭的社會不公,所謂“黃州好豬肉,價賤如泥土。貴者不肯吃,貧者不解煮”,實際上也有對自己仕途不順的抱怨吧。

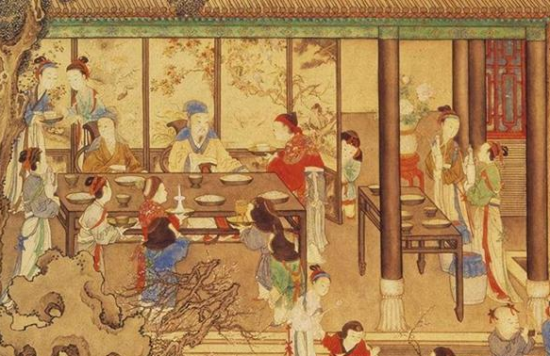

三、明清時期的紅燒肉

到了明清時期,紅燒肉這道千年美食依然受到人們的普遍歡迎。而且烹飪的技法上又有了進(jìn)一步的傳承和發(fā)展。清代著名學(xué)者,也是著名美(da)食(chi)家(huo)袁牧編有《隨園食單》一書,里面詳細(xì)介紹了三種紅燒肉的做法:

或用甜醬,或用秋油,或竟不用秋油、甜醬。每肉一斤,用鹽三錢,純酒偎之;亦有用水者,但須熬干水氣。三種治法皆紅如琉泊,不可加糖炒色。早起鍋則黃,當(dāng)可則紅,過遲紅色變紫,而精肉轉(zhuǎn)硬。常起鍋蓋則油走,而味都在油中矣。大抵割肉雖方,以爛到不見鋒棱上口,而精肉俱化為妙。全以火候為主。諺云:“緊火粥,慢火肉”。至哉言乎!

這里一共介紹了三種做法:用甜醬、用秋油(即醬油),也有什么都不用的。但不管用什么,“全以火候為主”。“大抵割肉雖方,以爛到不見鋒棱上口,而精肉俱化為妙”,入口即化的美味簡直呼之欲出啊!

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|