天人之學是貫穿中華文化數千年發展史的主線之一。在很長時間里,一提到天人關系,人們就會想起“天人合一”,認為它是最恰當的表述。這個看法值得商榷。“天人合一”出自西漢時期董仲舒的著作《春秋繁露》:“天人之際,合而為一”。按其思想體系,這種提法其實是“天人感應”論的一種表述,認為天、人之間存在一種神秘的聯系,天主宰人事,人的行為也能感動天,這明顯帶有天命決定論的色彩。

我國古代思想家對“天”的認識,大概始于夏、商時期。從西周時起,“天”的概念有兩種不同的含義:一種是天命、天神,一種是自然界的天體。以《周易》的經文為例,其中有些對“天”的理解是指自然的天體、天象,但多數是關于天命、天神的記載。至于西周時的重要政治文獻《尚書》,其中“天命”一詞比比皆是。這種狀況到春秋時期才發生變化,出現了重人事而輕天道的觀點。

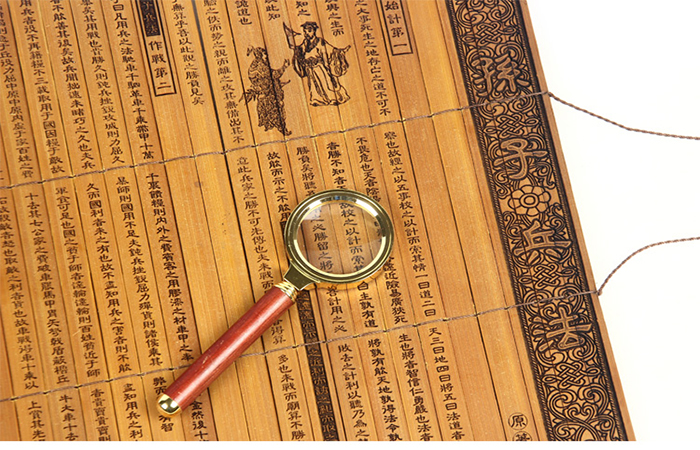

思想上的這種變化,首先見于兵家著作。齊國軍事家孫武在《孫子兵法》中首次提出天時、地利、人和的理念。他說的“天時”,指陰陽、寒暑、四時等自然現象;“地利”指路途遠近、面積大小、形勢險易、環境利弊等方面;“人和”指得民心、得民力、上下同心同德。《孫子兵法》認為,軍事家運用好這三個方面,才能取得戰爭勝利。

戰國中期儒家代表人物孟子認為,天時、地利與人和這三者缺一不可,而人和最為重要。戰國時的兵家著作《尉繚子》也認為,“天時不如地利,地利不如人和”。戰國末期道家的《十大經》(古佚書)把知人事作為知天時、地利的中心環節。由此可見,我國古代重人事輕天道的理論來源于戰爭實踐,同時又能提升到理論的高度予以總結,因此不是思想家們空想的產物。

孟子之后的大儒荀子提出的天人之學則認為,在天人合一之前先要有天人相分的觀點,這和天命決定論大異其趣,將古代的天人之學提升到一個新的高度。荀子本著孔子的思路,尋求“和”而否定“同”。“和”是多樣性的統一,建立在事物相互區別的基礎上;而“同”是排除矛盾的一致,是沒有生命力的單一。荀子探討天人之學的名篇《天論》,把這個道理闡發得深刻而清晰。荀子在《天論》中寫下了一段關于加強農業生產的文字:“強本而節用,則天不能貧。養備而動時,則天不能病。修(循)道而不貳,則天不能禍。”認為抓住農業這個根本,厲行節約,天就不能使人貧困;有充分的養生之資,并按照季節開展農事,天就不能使人患病;遵循農業生產本身的法則而行動,天也不能使人遭到禍患。可見,人在自然面前不是完全無能為力的。他又說,“錯人而思天,則失萬物之情”,如果看不到人的作用,只是祈求天的恩賜,就和天人關系的真實情況相背離。基于上述分析,荀子認為:“明于天人之分,則可謂至人矣。”意思是說,只有深刻認識了天人之分的內涵,才是一個了不起的人。

強調人的地位與作用,這是中華文化的重要特色。中華文化以人為核心進行探索,才產生了天人之學(探討什么是天、什么是人、人與天有何關系)、變易之學(探討世界萬物變化的道理)、為人之學(即人的道德倫理標準)、會通之學(博采眾家之長的文化胸懷),構建了內容豐富的理論體系。在這方面,荀子關于天人既相分又相合的理論,在中華思想文化史上產生了深遠影響。東漢的王充、唐代的劉禹錫和柳宗元等都在這個重大課題上作出了貢獻。歷史上的宋、元、明、清時期,由于本土和外域文化的交流交鋒交融,產生了新的思想課題,但天人之學在這個時期并沒有失去它的光澤,只是變換了形式。

(作者為思想史家、西北大學原校長。本文選編自作者《中華文化的會通精神》一書,長春出版社2016年12月出版)

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|