從浙江省博物館獲悉,浙博年度書畫大展“千載清風——古代墨竹名跡展”將于10月27日在浙江省博物館武林館區開幕,展出文同、李衎、趙孟頫、柯九思、倪瓚、王蒙、王紱、夏昶、石濤、金農等墨竹名跡38件(組)。除浙博館藏外,還聚集故宮博物院、上海博物館、遼寧省博物館、天津博物院、廣東省博物館的館藏珍品。“千載清風——近現代名家墨竹展”也將同日在浙博西湖美術館開幕。

今恰逢文同誕生一千周年,特展聚文同之后元明清三代墨竹名跡38件(組)于一堂。據浙博書畫部相關人士介紹,此展一為紀念文同這位墨竹大家,二為體悟竹君之性情,三為追仰古賢之品格,四為觀照自身之心靈。

竹之為物,其性不同于眾木,不因寒暑而榮謝,不以四時而變化,風雨不懼,颯颯幽幽,勁不輸于青松,曲可比于細柳,故寓君子于竹。

國人與竹的心靈交契,可上溯《詩》《禮》。自東晉王徽之說“何可一日無此君”后,“君”便成了竹的別稱。后世百代,竹都以君子的形象存寓在人們的心中。古代文士愛竹、詠竹、寫竹,將一切美好的品德與理想的人格都賦予竹。自唐人“君子比德于竹”,到宋人“其身與竹化”,視竹為與自身心靈相通的君子,人與竹的精神聯系已達到“物我無間”的境地。

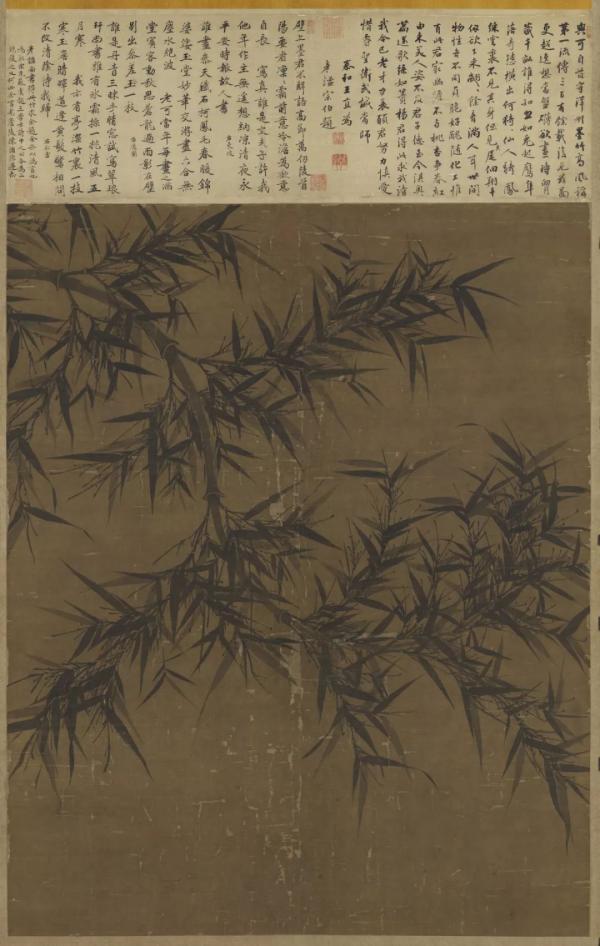

墨竹,又稱“墨君”,起于唐而源流未審。北宋文同(字與可)、蘇軾開文人寫意墨竹之先河,其寫竹不止于狀貌,非圖其外美,而以純素之心體竹高潔之性。

后世畫家,凡寫墨竹,無不受到文同與蘇軾的影響,無不對其推崇備至。金代王庭筠,元代李衎、高克恭、趙孟頫、吳鎮、顧安、柯九思、倪瓚、王蒙等,明初王紱、夏昶,他們寫竹,備竹子之法度神采,又飽含君子之氣度品格,直承文蘇之正脈。之后,陳芹、姚綬、文征明、陳淳、徐渭、朱耷、石濤、金農、鄭燮等秉承文蘇之風骨,融自己之心意,不同與可,卻能“高呼與可”,為文人墨竹注入了新鮮的血液。“墨君”也因此承載了更多的意象和更高的情志。傳承是藝術得以延續的根本,但是它更感人的一面乃是其絕世而獨立的精神,是其郁郁勃發、生生不息的生命狀態。

文同其人

文同,字與可,號笑笑先生。西漢太守文翁之后,人稱“石室先生”[文同祖先乃西漢文翁,文翁在蜀郡做太守時,創郡學,名“石室”。],又稱“文湖州”[文同最后的官職是湖州知州,不過他沒有到任,在途中過世。]。

宋文同墨竹圖軸臺北故宮博物院藏(本次展出復制品)

宋真宗天禧二年(1018)生于梓州永泰縣(今四川鹽亭永泰),神宗元豐二年(1079)以疾卒于赴任途中。哲宗元佑九年(1094)歸葬于永泰故里。

比德于竹

古代文士詠物嘆物必寄之以性靈,托之以高志,發之以情采。自然之物終有凋零,而吟詠之物歷久而彌新。千百年來,竹都以君子的形象存寓在人們的心中,人們對竹的贊頌,從未止息。

竹被比作君子,自《詩經》始,“綠竹猗猗”等修竹之美的言辭被用來盛贊衛武公的君子之美。后東晉王子猷對竹嘯詠,指竹道:“何可一日無此君耶!”從此,“君”成為了竹的別稱。竹作為君子,被賦予君子的美德。魏晉時期,士人景仰的主要是竹姿態之天然、氣質之超然。唐代提出“君子比德于竹”,竹被賦予幾乎所有傳統士人的美德。白居易談竹四德:本固、性直、心空、節貞,比起前代的瀟灑更多了一份濟世的擔當。北宋文同“朝與竹乎為游,暮與竹乎為朋,飲食乎竹間,偃息乎竹陰,觀竹之變也多矣。”他與竹為友,日日俯仰林中之煙云,呼吸吐納間,竹的操挺之姿、虛懷之德都潛化進他的心里。自然與人心相契,竹與文同“物我無間”。此時,竹與君子的關系比唐人“比德于竹”又更近了一步。

文同是文人墨竹的先行者,他將墨竹比作墨君,以“墨君堂”名其室。他與蘇軾所提倡“寓意于物”等寫意精神,對后世畫家產生了深遠的影響。

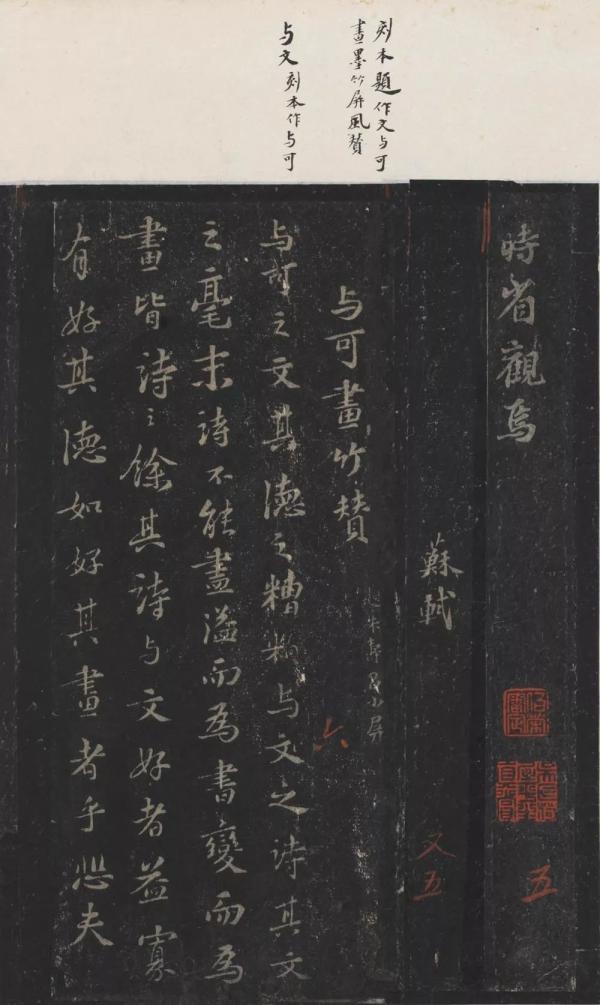

宋拓《西樓蘇帖》(選頁)紙本墨拓縱29.5厘米,橫21.4厘米天津博物館藏

正脈相承

文同曾批評畫壇的不良之風:“近世所習淺陋,寂然不聞其人,此亡它,蓋茍于利而不自取重,其所為之,技爾。”文同畫墨竹不僅僅為描摹竹子的樣貌,而是“寓其神情于物象之中”,將竹的瀟灑之姿、檀奕之秀融于心間,發至筆端。其筆下墨竹實質上是士大夫的人格化身。

同時,蘇軾提出“無常形而有常理”,認為有常形的宮室器用,不可失形;而無常形的山石竹木水波煙云,不可失理。生命的狀態變幻萬千,只有在變化中體會到它不變的“常理”,不拘泥于外在的“常形”,把握住物象內在的生機、幻變的規律,才能在創作中得到極大的自由。

文蘇之后,金王庭筠父子出。至元代,文人畫大興,墨竹在繪畫門類占有顯著的地位,名家輩出,如李衎、高克恭、趙孟頫、吳鎮、顧安、柯九思、倪瓚、王蒙等。元以后直接承襲文蘇繪畫脈系的還有明初的王紱和夏昶。其中,王庭筠“時拈禿筆作幽竹枯槎”,李衎撰《竹譜詳錄》,趙孟頫提出“寫竹還與八法通”、“作畫貴有古意”等理論主張,吳鎮力學文同三十秋,柯九思心摹手追,倪瓚云“余之竹聊以寫胸中之氣耳”、“逸筆草草,不求形似”等,他們用自己的方式,從各個方面延續和豐富了文同與蘇軾的藝術思想。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|