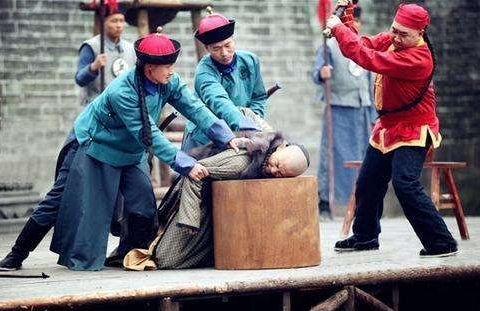

“賞以春夏,刑以秋冬”是古代刑罰遵循的司法原則,除謀大逆等罪犯“立決”之外,其余死囚一般均須在秋季霜降之后執(zhí)行,是為“秋后問(wèn)斬”,此舉究竟為何?

秋冬行刑演變

談到秋后問(wèn)斬,就要先追溯古人的秋冬行刑制,秋冬“天地始肅”,殺氣已至,便可“申嚴(yán)百刑”,以示“順天行誅”,故稱秋冬行刑。

先秦

這一時(shí)期為秋冬行刑制的萌芽時(shí)期,從關(guān)于秋冬行刑最早的文字記載可以窺知一二:

《左傳》襄公二十六年載:“古之治民者,勸賞而畏刑,恤民不倦。賞以春夏,刑以秋冬。”

兩漢

兩漢是秋冬行刑制的形成時(shí)期。漢朝董仲舒在《春秋繁露·四時(shí)之副》中明確提出:“慶為春,賞為夏,罰為秋,刑為冬。”秋冬行刑在漢代司法執(zhí)行中相當(dāng)嚴(yán)格,不分輕罪與重罪、輕刑與死刑,皆于秋冬斷獄行刑。據(jù)《漢書》載,秋冬行刑制在當(dāng)時(shí)效果顯著,以至于“年終之時(shí),雞不鳴,狗不吠,沒(méi)有一個(gè)盜賊”。

《魏其武安侯列傳》記:魏其侯竇嬰遭武安侯田蚡(fén)陷害,于元光五年農(nóng)歷十二月的最后一天被田蚡殺頭示眾于渭城,田蚡之所以急殺竇嬰,正是因?yàn)榍锒行讨剖敲鞔_的國(guó)家司法制度,縱使國(guó)舅亦不可逆。

唐

唐律在繼承“則天立法”之外,還對(duì)罪行的嚴(yán)重程度加以區(qū)分,規(guī)定“從立春至秋分,不得奏決死刑。違者,徒一年。若犯惡逆以上,及奴婢、部曲殺主者,不拘此令”,并不是絕對(duì)的秋冬行刑。

明清

明清的秋冬行刑制進(jìn)一步演變?yōu)槌瘜彙⑶飳徶贫取C鞔_將處決重囚的時(shí)間規(guī)定在每年的霜降之后,順應(yīng)天地肅殺之氣。據(jù)《明史·刑法志》載“令第歲霜降后,三法司同公、侯、伯會(huì)審重囚,謂之朝審,歷贛遂遵行之。”

秋冬行刑原因

順從天意

古人認(rèn)為“天人合一”:春夏是萬(wàn)物生長(zhǎng)之季節(jié),人雖非草木,亦屬自然界的一部分,生死應(yīng)合于自然;秋季草枯木黃,乃天地肅殺之時(shí),萬(wàn)物輪回之際,人之司法也應(yīng)順乎天威,此時(shí)處決罪犯與天意相合。

順應(yīng)農(nóng)時(shí)

“民以食為天”,農(nóng)忙第一,收成第一,這也是秋冬行刑制影響古代司法制度達(dá)兩千多年的客觀原因。秋后農(nóng)忙已過(guò),此時(shí)處決犯人,不會(huì)耽誤罪犯家中的勞動(dòng)生產(chǎn);又因秋季是豐收季,國(guó)民在經(jīng)濟(jì)上相對(duì)于春夏更為富足,便于辦理身后之事。“秋后算賬”也是基于此因,犯罪亦如欠債,欠債還錢,殺人償命,秋后正是償還之時(shí)。

封建統(tǒng)治之要求

柳宗元在《斷刑論》中曾駁斥秋冬行刑制:“夫圣人之為賞罰者非他,所以懲勸者也。賞務(wù)速而后有勸,罰務(wù)速而后有懲。必曰賞以春夏而刑以秋冬而謂之至理者,偽也。”秋冬行刑制也不能排除是封建統(tǒng)治者借天意之名,行殺罰之實(shí)。

秋冬行刑制能在中國(guó)歷史上延續(xù)兩千年之久,必然有其存在的價(jià)值。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|