建筑門窗作為我國古代燦爛建筑文明的發展史,也是中國文化寶庫中的一顆燦爛明珠,不僅滿足了通風采光出入等功能,更有心靈的寄托、文化的沉淀,打通了人與自然的隔膜,是演繹詩情畫意的道具。

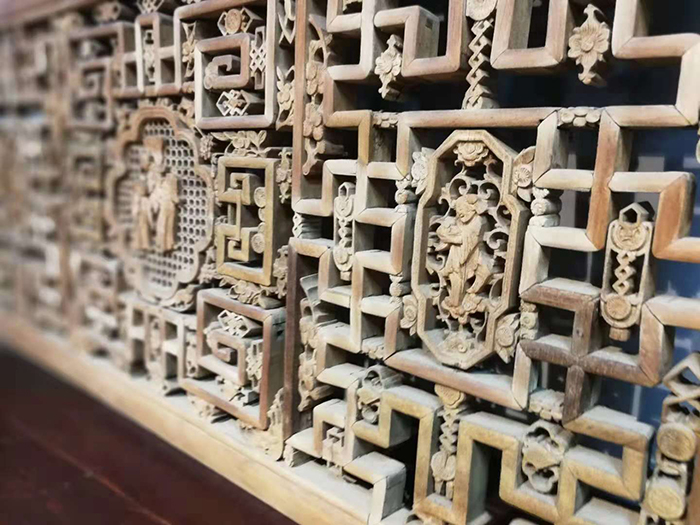

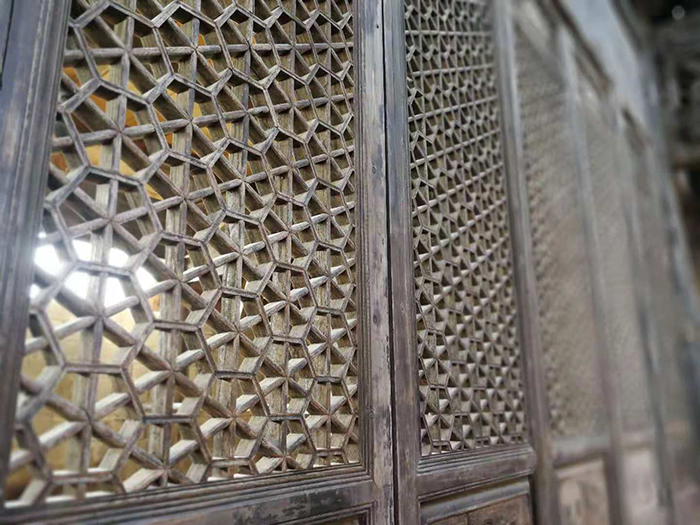

中國古代窗子的式樣很多。最簡單的結構形式,可以是方格的、直條的、帶圖案式的,其中有盤長、梅花、冰紋、大桃子、圓圈、萬字、壽字等,都用支摘窗,其中支窗是指可以支撐的窗,摘窗是指可以取下的窗,后來合在一起使用,所以叫支摘窗。有的地方情況不同,使用四條隔扇。中國從民間到宮殿廟宇窗子做得十分復雜,做花紋的特別多,如做菱花式的圖案就有幾十種。花紋圖案做得多了,窗子木欞特別密集,使室內光線不夠明亮,那些繁雜的窗欞把光線給擋住了。

古代建筑,除紀念碑等一些特殊的類型之外,都有門和窗。門,供人出入建筑,窗,用于室內通氣和采光。兩千多年以前的老子在他所著的《道德經》里說:“鑿戶牖以為室,當其無,有室之用”。戶即門,牖即窗。在中國,兩千年前的地面建筑沒有留存下來,但我們從漢代地下墓室中出土的明器上可以看到當時的建筑形象,在這些不大的建筑模型上給我們提供了門、窗的式樣,在窗上己經有用木條組成的直條、交叉、斜方等形式的窗格。

唐代和唐代以前常常用直欞窗,以直欞窗為代表。唐朝是我國封建社會前期發展的高峰,從文獻記載和己經發掘的遺址都可以證明,這時期的建筑不僅規模巨大,而且氣勢宏偉,但遺憾的是留存至今的實物只有少數幾座寺廟殿堂了。在這些佛殿上可以見到板門和直欞窗。在沒有玻璃用在建筑上之前,只能用紙或綢、紗之類的織品貼糊在這些密集的直欞和方格上以避風雨和防寒署。

到宋代、遼代也做直欞窗,但是帶圖案的裝紋窗逐漸地多起來了,金代大力發展隔扇窗,在三間房中兩間的窗子即用直欞窗,下部修筑檻墻。宋朝的建筑留存至今的比唐朝多。宋朝廷頒行的《營造法式》是一部官定的有關建筑設計與施工的專著,在這部著作里專門列舉了各種門窗的式樣、做法并附有圖樣。從這些記載和建筑實例中可以見到,當時的門窗不僅有了多種樣式,而且還有了裝飾,門窗上出現了用木欞條組成的各式花紋。

清代,除方格窗子之外還有檻格窗。橫披窗用在檐下,它發展甚早,漢代已有。普通用于民間的是地方性的方格窗和當地的吉祥如意窗。例如陜北窯洞及山西平遙四合院,其正房做窯洞式,同樣做一個大花窗。大花為櫻桃、雙錢、麒麟錢、喜慶,那里的窯洞裝飾主要的是古錢等各種紋飾。明、清兩朝的建筑留存至今的數量大,類型多,它們給今人展示了當時門窗的大量實例。

這些門窗形式多樣,豐富多彩,宮殿、壇廟門窗的精致華麗,文人園林建筑門窗的清秀雅致,鄉土建筑門窗的生動活潑,使原來單純實用的門窗成了建筑裝飾的重點,成了表現人文內涵的重要部位,構成為一種特殊的木文化。

木材制作成門窗,經過古代工藝匠的制作加工,成了一種木文化的工藝作品,在這些各種式樣的門窗上我們既可以觀賞到華貴的宮廷文化,清雅的文人士大夫文化,也可以見識到生動活潑的市井大眾文化和鄉士文化。正是由于木門窗所具有的這種文化特質,它們開始走出建筑的場所而進入更為廣闊的領域。

門窗與垂花門、牌樓一樣,它們原來都是古代建筑的一種類型和一種構件,現在都成了表現中國傳統建筑文化的一種標志與符號。但如今更多的是仿古建筑門窗,離古代真正的傳統韻味還是差了幾分。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|