回溯歷史,鹽在中國歷史上是一個被長期壟斷的經營項目。中國鹽業起源,可以從古代對鹽字的記載尋起。許慎《說文解字》釋鹽曰:鹵咸也。從鹵,監聲。古者,宿沙初作煮海鹽。從這里可以看出,鹽最早是由宿沙氏制得的。

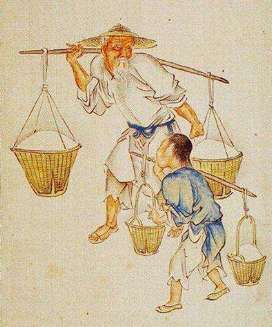

據說,在遠古時代,渤海地區一個名叫宿沙氏部落的宿沙瞿子發明了煮海水制鹽。后人為紀念他,把他稱之為鹽祖。繁體的鹽字,從目,從器皿,鹵字之上有云氣,宛如一幅煮海鹽的生產圖。蒙昧時代,人們尚不知何為咸味,亦不知鹽為何物,后世人們在祭祀用的肉湯中不加鹽,即所謂大羹不致,以表示對古禮的遵循。

實施鹽業專賣最著名的國家之一是中國。周朝就有對鹽征消費稅的記載。春秋時期,管仲在齊國的經濟改革中創立了食鹽專賣,使鹽利“百倍歸于上”,“設輕重魚鹽之利,以贍貧窮,祿賢能,齊人皆悅”。

除夏、商、周三代以前和隋代、唐初之外,我國歷代政府為確保政府財政收入,對鹽業生產大都實行征稅或專賣制度。鹽既是民生之必須,也是國家財政賦稅收入的重要來源,甚至是一種重要的戰略資源。

漢武帝實行食鹽官賣

在古代中國,鹽業專賣又稱禁榷。自漢武帝起,各朝都對鹽業實行不同程度的專賣(其他被專賣的商品還可能包括鐵、酒、茶葉、礦產品等)。這樣合法販賣的鹽叫官鹽,非法販賣的叫私鹽。漢昭帝時期,政府專門就鹽、酒、鐵專營的問題展開辯論,其內容由桓寬編著成《鹽鐵論》。辯論結論是廢除鐵、酒專營,保留鹽業。到了漢光武帝時期,食鹽由專賣改為征稅。

雖然食鹽是生活必需品,在中國大陸從整體上來說并不缺乏。沿海地區產海鹽,四川等地區有井鹽。

中國私鹽產生的歷史可追溯至西漢時期。自漢武帝元狩四年(公元前119年)實行食鹽官賣,嚴禁私煮之后,“鹽始有官、私之分”。原本漢初鹽業開放民營,富商大賈和地方諸侯因此而財累萬金,甚至威脅到了中央政權。武帝時征戰頻繁,國庫窘迫,富商們卻不愿“佐國家之急”,漢武帝因此下令將鹽、鐵經營完全收歸官府,實行專賣,由官府直接組織食鹽生產、運輸和銷售,禁止私人經營。

西漢之后,食鹽管制時興時廢,甚至隋唐初期有128年是完全放任鹽業,且免除食鹽征稅。但安史之亂后,政府財政陷入困境,鹽業專賣又重新開始實行,壟斷而產生的鹽利收入也成為政府財政收入的支柱。此后歷朝歷代都因此而加強鹽業管制。

唐宋實行銷界政策

到唐朝中期,對食鹽的管理都比較松弛,“亭戶冒法,私鬻不絕”。販私者往往“多結群黨,并持兵杖劫盜及販賣私鹽”。到了乾元元年(公元758年),又改為全部官營。寶應元年(761年),鹽鐵改為民間制造,官府統購,批發專賣。這次改革增加了政府稅收收入。鹽業收入占政府總收入的一半之多,史稱大歷末,“天下之賦,鹽利居半”。

唐后期,以及宋代,為保證官賣收入,食鹽流通被政府嚴格控制,嚴格劃分銷鹽區域,實行銷界政策,不同產區的鹽限制在某一區域銷售,不得逾越。如廣南鹽不能銷于與之臨近的虔州一帶,因其是來自遠處的淮鹽銷區。這種人為規定,使得交通不便偏遠落后地區的民眾難得食鹽。宋神宗時成都府路禁止較近的東川鹽進本地,組織人力去很遠的解州搬運解鹽,又因山路險阻而不得,民眾苦無鹽食。官鹽短缺讓邊遠地區的私鹽運販更加泛濫。

明清鹽商壟斷經營

明清時期的鹽法被稱為“綱商引岸”制度。鹽商運銷食鹽,須先向鹽運司交納鹽課,領取鹽引,然后到指定的產鹽區向灶戶買鹽,再販往指定的行鹽區銷售。然而鹽引并不能隨便領取,商人必須以引窩為據,證明自己擁有運銷食鹽特權。

為了得到引窩,商人又必須事先“認窩”,也就是交納巨額銀兩取得官府授予的壟斷經營權。“綱商引岸”制度使鹽商基本上壟斷了全國的食鹽銷售,因此他們可以任意壓低買價,抬高賣價,獲取巨額利潤。鹽商雖然手握壟斷經營權,可以牟取暴利,但是朝廷和官府并不是白給他們這些好處,而是利用他們增加財政收入,他們的負擔也很沉重。

鹽的利潤在一切行列之首,以身試法的私鹽販子屢禁不止,膽有多大利就有多高,很是殷實了一些不怕死的。而這些最不怕死的人并不是普通的老百姓,而是封建統治機器中的權貴、宗室和宦官。朝中顯貴世家通常會向掌管“鹽引”的官員行賄,他們無需向邊境運糧就能輕而易舉地拿到“鹽引”。“鹽引”在手,幾乎等于大把的銀兩唾手可得。“官家貨少私貨多,南來載谷北載鹺。”這里所說的“鹺”就是鹽。官方渠道不能到達淮河以南的天津鹽,卻通過走私源源不斷占領了南方廣大的市場,走私的顯貴也因此肥得流油。

“官私不可緝也”即私鹽難禁的根本原因,是“緝私之人即販私之人”,當然緝私收效不大。至乾隆朝后,問題就更嚴重了。官逼民反,明朝時尚不成氣候的多煮鹽,私賣余鹽的形式在清朝日益盛行,備受苛捐雜稅盤剝的窮苦百姓也加入了販私鹽的行列。另外,私鹽販子為了對抗朝廷關口的勒索,干脆以武力闖關,“造遮洋大船列械販鹽”。有時候,一旦行賄滿足不了關口官員的胃口,或者受到百般刁難,鹽販便拿起大刀長矛,和官兵對抗,揚帆沖關。

防止鹽業腐敗舉措

各個時代的鹽業專賣做法并不相同,但無論采取什么形式,政府對鹽業的壟斷本質并沒有變。鹽業專賣當然是由鹽鐵使、鹽政之類官員控制的。

明代為了防止官員腐敗,規定禁止“監臨官員”、權勢之家、公、侯、伯及四品以上文武官員本人及家人、奴仆從事鹽商業務。但利益的誘惑太大了,在宣德、正統年間,這項禁令就成了一紙空文。成化年間,原在禁止之列的達官顯貴竟直接奏請皇帝取得巨額鹽引,轉賣給鹽商謀利。到了弘治年間,鹽業專賣已為這些人所壟斷了。官商勾結,其間腐敗不言自明。

到了清代,鹽業專賣下的腐敗更為嚴重,鹽政官成為天下第一肥缺。尤其是統轄江蘇、安徽、江西、湖南、湖北、河南六省的兩淮鹽政更是肥缺中的肥缺。發生在乾隆33年(1768年)的兩淮鹽引息銀特大貪污案,正是一個突出的案例。

當時有人指出,在所有需要與官府打交道的事情里,沒有比鹽商辦鹽更艱難繁重的了。合計下來,商人暗里支出用來打點官吏的費用幾乎相當于成本的一半。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|