匾額又稱扁額、扁牘、牌額,簡稱為扁、匾或額,是一種古老的傳統(tǒng)民俗文化。凡是宮室、殿堂、亭榭、書齋、商鋪等以大字題于門額上,均可稱匾額。在歷史長河中,匾額以其多變的式樣、高超的書法藝術(shù),與雄偉壯觀的建筑相互輝映,成為建筑中不可分割的部分。同時(shí),匾額作為一種生活技藝習(xí)俗,也形成了一定的慣制和表現(xiàn)形式,在中國大地廣為流傳,成為了一種帝王將相與黎民百姓共享、漢民族與少數(shù)民族共有、大陸與臺(tái)灣地區(qū)共存的、極富特色的習(xí)俗。

中國的古建筑,凡亭臺(tái)樓閣,皆能見匾額。以匾額為一座建筑開篇、點(diǎn)題,若是領(lǐng)悟了匾額,便是遇見了一座建筑的靈魂。匾額又稱扁額、牌匾等,是中國古建筑與文化的結(jié)合,是古建筑的必然組成部分,相當(dāng)于古建筑的眼睛。

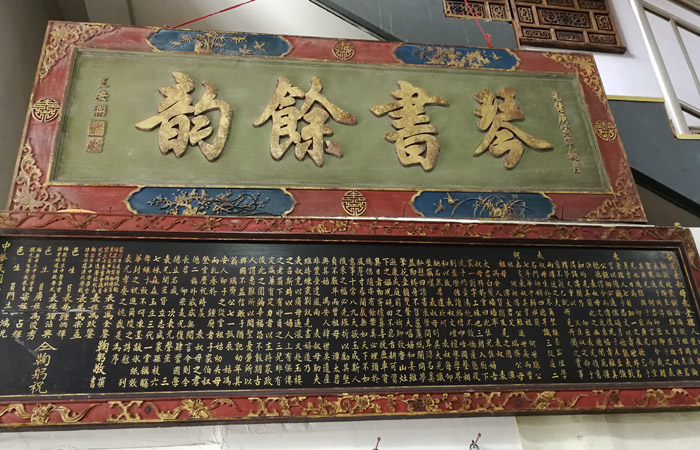

從內(nèi)容到款式,從材質(zhì)到風(fēng)格,都達(dá)到了與建筑水乳交融的境地。匾額一般掛在門上方、屋檐下。當(dāng)建筑四面都有門時(shí),四面都可以掛匾,但正面的門上必須要有匾。

有一種說法認(rèn)為,橫著的叫匾,豎著的叫額。但從《說文解字》中對(duì)“匾”、“額”兩字的解釋來看,匾額即是懸掛于門屏上作裝飾之用,反映建筑物名稱和性質(zhì),表達(dá)人們義理、情感之類的文學(xué)藝術(shù)形式。

在古代就有以“匾”來識(shí)別萬物,以“匾”來區(qū)分貴賤尊卑,以“匾”來褒揚(yáng)良善的習(xí)俗。可以說,匾額是一個(gè)家族的門臉,彰顯著家庭的門第層次,道德修養(yǎng)。歷史上曾出現(xiàn)“無處不匾”、“無門不匾”的盛況,匾額被稱為“古建筑的靈魂”。

在一些皇家園林或大戶人家的門頭上,多綴有匾額,匾額的四周邊框上,雕飾各種龍鳳、花卉,有的鎏金鍍銀、鑲嵌珠玉,極盡華麗之能事,彰顯身份與品位。

匾額,不只是一座建筑的名稱,更多的是一種榮耀和精神存在,這份榮耀被立于墻上、門頭等顯眼的位置,為人所見,傳承發(fā)揚(yáng),激勵(lì)著后世。

匾額分類多樣,按其內(nèi)容主要分為,建筑園林匾、表彰歌頌匾、店家老字號(hào)匾這三類;一般材質(zhì)大多為木質(zhì),也有石質(zhì)雕刻的,以長方形多見,尺寸以門面大小而定。

古建筑之上的匾額不僅賞心悅目,還能陶冶情操,是中華民族傳統(tǒng)文化中一道獨(dú)特的風(fēng)景線。

匾額之上,文字不多,多為黑漆金字,醒目端莊,寓意深遠(yuǎn),措詞文雅,書法勁壯美觀,儒雅之氣與生俱來,可謂“雅俗共賞”的典范。匾額開始,多用作宮殿、樓閣的標(biāo)識(shí)。北宋時(shí),隨著商品經(jīng)濟(jì)的繁榮,商匾逐漸流行。明清時(shí),匾額之風(fēng)大盛,匾額內(nèi)容追求意境和韻味。

若是中國的山水園林,亭臺(tái)軒榭,沒有匾額,那就只能稱作為一座建筑物,而有了文字書法的裝點(diǎn),便能升華其精神意韻之所在。

匾額懸于宅門,端莊恢宏;掛于廳堂,蓬蓽生輝;置于名勝古跡,活色生香。雖只言片語,少許著墨,望之卻巍然大觀,感悟其中真意,不禁讓人肅然起敬。

在古代,大戶人家門頭常懸掛匾額,一塊匾額的身后,寄托了主人的信仰與堅(jiān)持,承載著一個(gè)家族的輝煌歲月,鐫刻著一個(gè)姓氏的顯赫與榮耀。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|