臺北故宮博物院,簡稱“臺北故宮”。是中國大型綜合性博物館、臺灣規模最大的博物館,更是研究古代中國藝術史和漢學的重要承載。在臺北故宮珍貴的館藏文物中,繪畫藏品的質量尤其突出。下面這幾幅臺北故宮珍藏名畫,一睹為快。

《唐人宮樂圖》

唐張萱、周昉《唐人宮樂圖》

絹本設色48.7×69.5cm

中國十大傳世名畫之一。此圖描寫后宮嬪妃十人,圍坐于一張巨型的方桌四周,有的品茗,也有的在行酒令。中央四人,則負責吹樂助興。席間的樂聲理應十分優美,因為連蜷在桌底下的小狗,都未被驚擾到。

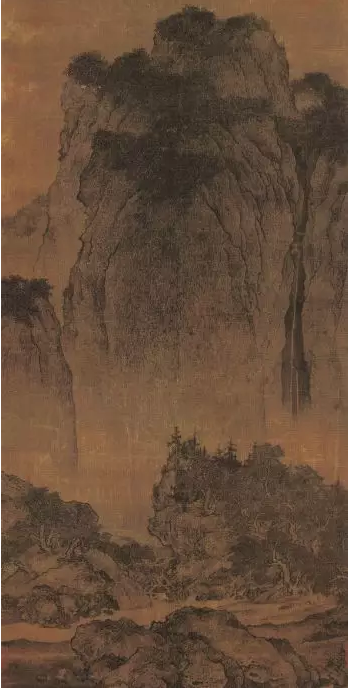

《溪山行旅圖》

北宋范寬《溪山行旅圖》

絹本淺設色畫206.3×103.3cm

畫中巍峨的高山頂立,山頭灌木叢生,結成密林,狀若覃菌,兩側有扈從似的高山簇擁著。樹林中有樓觀微露,小丘與巖石間一群馱隊正匆匆趕路。

細如弦絲的瀑布直洩而下,溪聲在山谷間回蕩,景物的描寫極為雄壯逼真。全幅山石以密如雨點的墨痕和鋸齒般的巖石皴紋,刻畫出山石渾厚蒼勁之感。畫幅右角樹陰有“范寬”二字款。

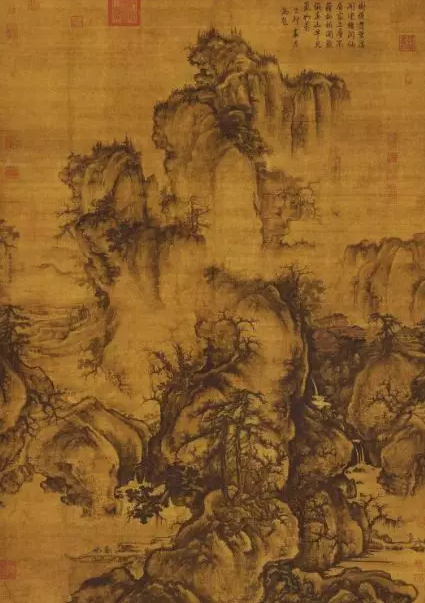

《早春圖》

宋郭熙《早春圖》

絹本淺設色畫158.3×108.1cm

此圖作于神宗熙寧五年(1072年),是郭熙存世最著名之作。畫上自題“早春”,顧名思義,畫的是初春瑞雪消融,大地蘇醒,草木發枝,一片欣欣向榮的景象。

近景大石與高大的松樹,銜接中景S形的山石,隔著云霧,再起二峰,主峰居中,下臨深淵,溪澗從谷間潺潺流下,深山中有宏偉的殿堂樓閣,懸崖上有草亭,背后襯以遠山。筆墨清潤,構圖綜合高遠、深遠、平遠法,呈現了可行,可望,可居,可游的理想山水。

《秋庭戲嬰圖》

宋蘇漢臣《秋庭戲嬰圖》

絹本設色畫197.5×108.7cm

本幅畫庭院中,姐弟二人圍著小圓凳,聚精會神地玩推棗磨的游戲。不遠處的圓凳上、草地上,還散置著轉盤、小佛塔、鐃鈸等精致的玩具。

由于畫中姐弟倆所玩的棗子,是中國北方的作物,在當時的江南并不生產。加上全畫的描寫,極端細膩、寫實,符合北宋末期的宮廷院畫特質。根據這項線索,推測此作完成的時間,應該是在徽宗的宣和畫院時期。

《富春山居圖》

元黃公望《富春山居圖》局部

紙本水墨畫33×639.9cm

黃公望(1269年-1354年),江蘇常熟人。本姓陸,名堅,字子久,號大癡,與吳鎮、倪瓚、王蒙合稱為“元四大家”。

至正七年,年歲漸老的黃公望回歸浙江省富陽縣富春鄉,同門師弟無用師同往,黃氏為無用師描繪富春山景色,到至正十年(1350年),歷時三四年終于完成,時黃氏八十二歲,是其傳世最重要的作品。

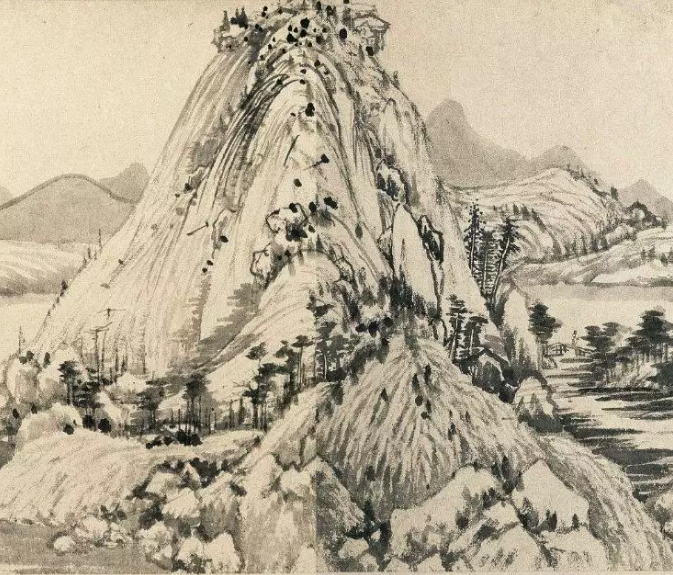

《廬山高》

明沈周《廬山高》

紙本設色畫193.8×98.1cm

沈周(1427年-1509年)字啟南,號石田,四十歲前師王蒙,中年后以黃公望為宗,晚年醉心吳鎮,期間又兼參南宋夏圭筆意,皆能出入變化。其影響后人既深又遠,無愧稱明四大畫家之首。

此幅畫于成化丁亥(1467年),為先生41歲為給陳寬祝壽所作,故精力專注,特為杰出。畫中山石林木筆法全仿王蒙,益以本身功力,更覺渾樸雄健。山石皆用披麻皴法,先以淡墨層層皴染,再施以濃墨逐層醒破。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|