“五風十雨”,從字面意思看,刮風多、下雨多,天氣很不好的樣子,就像近期的天氣,十五天有十二天的雨,就問你難不難受。

當然,它并不是我們想的那樣,“五風十雨”是指五天刮一次風,十天下一場雨,形容風調雨順。

五風十雨

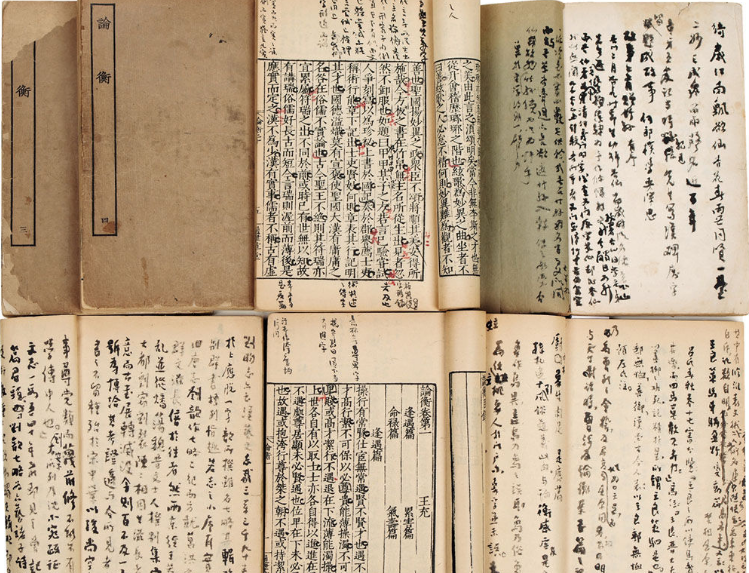

出自漢·王充《論衡·是應》:“風不鳴條,雨不破塊,五日一風,十日一雨。”

解釋為,風柔和得不讓樹枝發出聲音,雨水不會沖壞土塊,五天刮一次風,十天下一次雨。

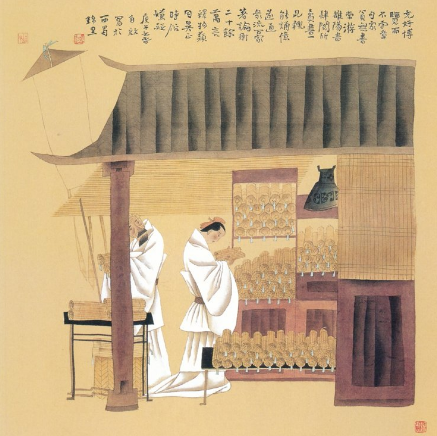

王充(公元27年-公元97年),東漢唯物主義哲學家、戰斗的無神論者。字仲任,漢族,會稽上虞(今浙江紹興上虞)人。

王充

王充祖籍是魏郡元城(今河北大名),系元城王氏之后。元城王氏在西漢時期極為風光,自開基始祖王賀始,王氏一門內外,上有皇后、宰相、下有列侯、將軍及各級官吏,一時間,元城王氏勢齊云霄,榮耀非凡。

到了王莽時候,廢漢自立新朝,元城王氏走向頂峰,成為天下第一家族,但也隨著王莽政權的消失,地位一落千丈。

王充祖上由燕趙之地遷居秀水江南,有封邑奉養、有爵位功勛,加上朝中有人蔭蔽,王氏家族很快就成為當地一方大戶。

可惜好景不長,長期以來養成的豪門習氣改變了這個家族的命運,王充祖上丟掉了爵位和封地,成為以農桑為業的普通人家,家族也從此走向衰落。

王充出生時,王家已十分窮困,但父親王誦十分注意培養。六歲便教他讀書寫字,八歲進他上小學。書館中學童百余人,都因過失和書法不工遭到先生體罰,唯有王充書法日進,又無過錯,未嘗受責。

學會寫字,王充告別了書館,開始了儒家經典的專經學習和儒家道德的修煉。十歲左右時候父親去世,成為孤兒,家族頂梁柱的倒下使王充家庭更趨殘破。

鄉學既成,王充乃負笈千里,游學于京都洛陽,已年滿十八,入太學,訪名儒,閱百家,觀大禮,大開了眼界,大增了學問,初步形成了他博大求實的學術風格。

王充的前輩學者社林、鄭眾、桓譚、班彪等人都在京師,他們都是古文經學家,博學淹貫,號稱大儒。在數家之中,王充對桓譚和班彪最為推崇,受他們的影響也最深。

當時在京師的青年學者除班固外,還有賈逵、傅毅、楊終等,俱曾為官蘭臺,王充也與他們有所往來。

和所有的讀書人一樣,王充學成之后,也曾抱著致君堯舜的夢想,走“學而優則仕”的路子。可是王充在官場的境遇卻不佳。

王充一生只當過地方官,東漢地方機構,實行州、郡、縣三級制,王充歷仕三級,但都位不離“掾”。掾,是漢代各極機構中的屬官。

在縣里,他作官至掾功曹,主管一縣人事和考功。在郡里,他曾先后在軍事長官都尉府作過掾功曹,在行政長官太守府代理五官曹和功曹。在州里,他亦被州刺史征辟為從事屬官。生平就沒逃脫過為人下僚的命運。

王充以道家的自然無為為立論宗旨,以“天”為天道觀的最高范疇。以“氣”為核心范疇,由元氣、精氣、和氣等自然氣化構成了龐大的宇宙生成模式,與天人感應論形成對立之勢。

其在主張生死自然、力倡薄葬,以及反叛神化儒學等方面彰顯了道家的特質。他以事實驗證言論,彌補了道家空說無著的缺陷。是漢代道家思想的重要傳承者與發展者。

王充思想雖屬于道家,卻與先秦的老莊思想有嚴格的區別,雖是漢代道家思想的主張者,卻與漢初王朝所標榜的“黃老之學”以及西漢末葉民間流行的道教均不同。

《論衡》是王充的代表作品,也是中國歷史上一部不朽的唯物主義哲學著作。

雖然王充的思想中存在著諸多的局限性,但仍然達到了他的時代的最高水平,并對后世產生了深遠的影響,以致于后來的許多儒生對王充心有余悸。

“五風十雨”表示“風調雨順”這個含義已約定俗成,如宋代王炎《雙溪詩鈔·豐年謠》:“五風十雨天時好,又見西郊稻秫肥。”元代薩都剌《云山圖》詩:“清平海宇無風煙,五風十雨歌豐年。”

“五風十雨”作為成語,有著格式固定的特性,不宜改為“五雨十風”或其他的說法。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|