近日,剛剛?cè)攵鞖庠絹?lái)越冷啊,古建中國(guó)的小編真的是為了取暖費(fèi)了九牛二虎之力啊,聽(tīng)說(shuō)敦煌研究院今日梳理歸納了古老敦煌石窟中的塑像、壁畫(huà)和敦煌遺書(shū)中涉及立冬時(shí)節(jié)使人自身受益的養(yǎng)生、養(yǎng)神良方,即與萬(wàn)物同呼吸。小編真是受益匪淺!

“冬,終也,萬(wàn)物收藏也。”(《月令七十二候集解》)冬季意味著一年接近尾聲,是蟄伏和蓄藏的時(shí)節(jié)。立冬,就是這萬(wàn)物翕伏的開(kāi)端。在立冬時(shí),人雖無(wú)需為“冬眠”做準(zhǔn)備,卻也該由動(dòng)轉(zhuǎn)靜,順應(yīng)物候變化,調(diào)伏身心。“靜呼吸”便是利用這自然之間的肅靜使人自身受益的養(yǎng)生、養(yǎng)神良方。

“人生以氣為本,以息為元,以心為根……息總百脈,一呼則百脈皆開(kāi),一吸則百脈皆合。天地化工流行,亦不出呼吸二字。”敦煌遺書(shū)《呼吸靜功妙訣》中提及的“呼吸原理”,與現(xiàn)代科學(xué)亦有相合之處——人類生命活動(dòng)的關(guān)鍵是能量轉(zhuǎn)換。

一呼一吸之間,皆為“行氣”作為維持人體正常運(yùn)行的“氣血”之“氣”,來(lái)源有三:稟受于父母的“元?dú)狻薄⒑筇焓澄餇I(yíng)養(yǎng)之“水谷之氣”和日精月華之類的自然界空氣。行氣,便是通過(guò)自我控制,使體內(nèi)的三種氣息相互補(bǔ)充調(diào)和,達(dá)到充盈強(qiáng)健的目的。呼吸的妙處亦是古代醫(yī)術(shù)所追求的核心——長(zhǎng)壽。

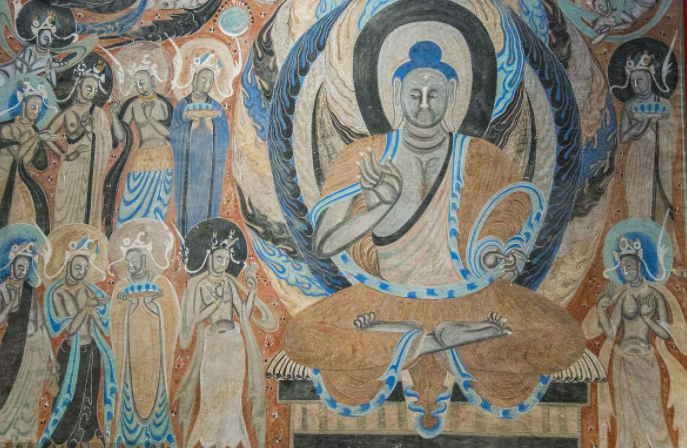

仔細(xì)觀察敦煌早期的菩薩形象,時(shí)常能發(fā)現(xiàn)菩薩的腹部微隆、肚臍突出,似乎畫(huà)師在勾描暈染時(shí)刻意強(qiáng)調(diào)了他們的腹部。臍部在禪定調(diào)息中起著重要的作用,古人更是將臍中視為人體精血之海,三焦之源,呼吸之根,精神之舍。

還有一些“含蓄”的表達(dá)——敦煌壁畫(huà)、塑像中的若干禪定形象,都在以其氣韻神態(tài)傳達(dá)吐納之間氣息的舒緩平和,不難感受其中的淡定和喜悅。莫高窟第259窟禪定佛塑像,體態(tài)端莊,正結(jié)跏趺坐在佛座上,雙手在腹前重疊作禪定印。他雙眼微睜,嘴角微揚(yáng),在圓潤(rùn)的下巴上留下笑窩,眉毛、鼻子、眼角都露出笑意。

這身禪定佛被稱作“東方蒙娜麗莎”,然而它的創(chuàng)作時(shí)間要比達(dá)·芬奇的“蒙娜麗莎的微笑”早一千多年,神韻卻完全不輸后者。

敦煌研究院認(rèn)為,一呼一吸有學(xué)問(wèn),拿捏好了便是短暫的大腦SPA,在徹底放松的同時(shí)使大腦皮層和全身臟器得到休憩和調(diào)養(yǎng);亦可促進(jìn)血液循環(huán),改善心血管健康狀況。在倦意漸深的冬日,不失為想要養(yǎng)生保健、延年益壽的有效途徑。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|