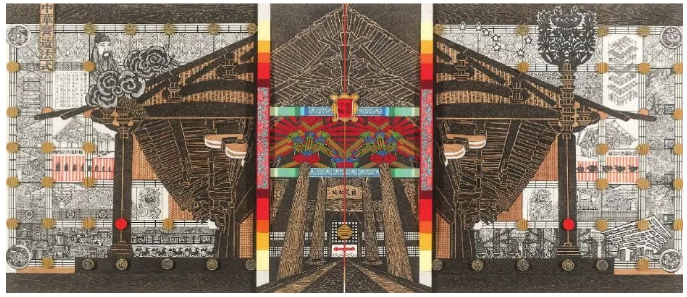

我國古代建筑有著悠久的歷史和文化傳統。《營造法式》作為我國第一部詳細論述建筑工程技術及規范的官方著作,有著深遠的現實與歷史意義。

官方規范北宋元符三年(1100),將作監少監李誡編成《營造法式》,是為中國第一部詳細論述建筑工程技術及規范的官方著作,于崇寧二年(1103)正式頒行。此書集宋代建筑設計與施工經驗之大成,并對后世產生了深遠影響。對于中國古代建筑史研究,對于唐宋建筑的發展,以及考察宋代及以后的建筑形制、工程裝修技術、施工組織管理等,此書皆具有不可替代的作用。

全書36卷,357篇,凡3555條。除前面的“看詳”和目錄各一卷外,正文34卷,主要內容如下:

“看詳”: 主要說明以前的各種數據、做法及來由,如屋頂曲線的做法等。

卷一、二: 《總釋》和《總例》,《總釋》對書中所出現的各種建筑物及構件名稱、條例、術語做規范詮釋。指出所用詞匯在各個不同時期的演變,統一術語。《總例》是全書通用的定例,并包括測定方向、水平、垂直的法則,求方、圓及各種正多邊形的實用數據,廣、厚、長等常用詞的涵義,有關計算工料的原則等。

卷三: 壕寨制度、石作制度。

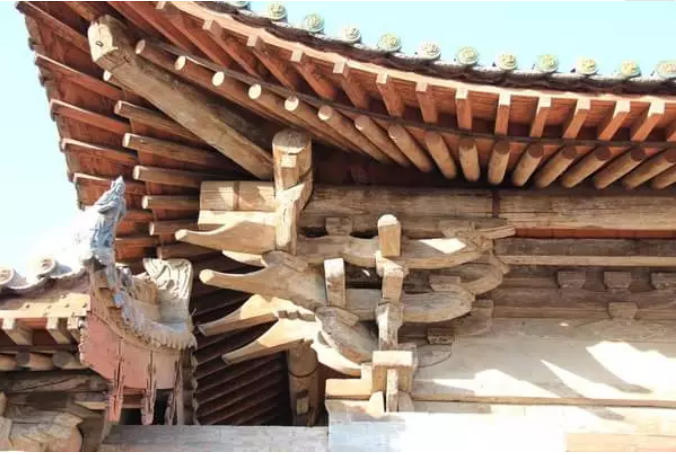

卷四、五: 大木作制度。規定了“材”的用法。大木作的比例和尺寸,均以“材”為基本模數。

卷六至十一: 小木作制度。

卷十二: 雕作制度、旋作制度、鋸作制度、竹作制度。

卷十三: 瓦作制度、泥作制度。

卷十四: 彩畫作制度。

卷十五: 磚作、窯作制度。

以上共計13個“作”,即工種的制度,并說明如何按照建筑物的等級來選用材料,確定各種構件之間的比例、位置、相互關系。詳述建筑物各個部分的設計規范、各種構件的比例標準數據、施工方法和工序、用料規格和配合成分,以及磚、瓦、琉璃的燒制方法。

卷十六至二十五: 規定各工種在各種制度下的構件勞動定額和計算方法。各工種所需輔助工數量,以及舟、車、人力等運輸所需裝卸、架放、牽拽等工額。最值得注意的是記錄了當時測定各種材料的容重。

卷二十六至二十八: 規定各工種用料定額,及應該達到的質量。

卷二十九至三十四: 當時的測量工具,石作、大木作、小木作、雕木作和彩畫作的平面圖、剖面圖、構件詳圖,以及各種雕飾與彩畫圖案。

《營造法式》是我國古代最完整的建筑技術書籍,標志著中國古代建筑已經發展到了較高階段。

《營造法式》在北宋刊行時的現實意義,據說并不是對建筑施工的規范和指導,而是嚴格的工料限定。此書是王安石執政期間制訂的各種財政、經濟的有關條例之一,意在杜絕建筑工程中的貪污現象。因此書中以大量篇幅敘述工限和料例,例如對勞動定額,首先按四季日的長短分中工(春、秋兩季)、長工(夏季)和短工(冬季)。工值以中工為準,長短工各增減百分之十,軍工和雇工亦有不同定額。其次,對每一工種的構件,按照等級、大小和質量要求,包括運輸遠近距離,甚至考慮了水路運輸時水流的順流或逆流,加工的木材的軟硬等,都規定了工值的計算方法。對于各種材料的消耗也有詳盡而具體的定額。這些規定為指定施工預算和組織訂出了嚴格標準,既便于組織生產,也便于實施檢查。不過,以今天的常識來看,如此細密的數據,在實際經濟生活中不可能長期不變,因此《營造法式》的頒行能不能有效杜絕當時建筑工程中的貪污現象,并不是沒有疑問的。

《營造法式》的歷史意義,則在于可以從中看到北宋時的宮殿、寺廟、官署、府第等木結構建筑所使用的方法,使今人能在實物遺存較少的情況下,對宋代建筑獲得非常詳細的了解。通過書中的記述,還能知道現存建筑所不曾保留的,或現今已不使用的一些建筑設備和裝飾,如檐下鋪竹網以防鳥雀、室內地面鋪編織的花紋竹席(類似今之鋪地毯)、椽頭用雕刻紋樣的圓盤裝飾等。

《營造法式》的崇寧二年(1103)刊行本已無存世者,南宋紹興十五年(1145)曾經重刊,但刊本亦已無存。南宋后期平江府也曾重刊,但僅留殘本,且已經元代修補。現在常用的《營造法式》版本是1919年朱啟鈐在南京江南圖書館(今南京圖書館)發現的丁氏抄本(后習稱“丁本”),居然完整無缺。后據以縮小影印,是為石印小本;次年由商務印書館按原大本影印,是為石印大本。

1925年,陶湘以“丁本”與《四庫全書》文淵、文溯、文津各本中收入的《營造法式》校勘后,按宋殘葉版式和大小,刻版印行,是為“陶本”,后由商務印書館據以縮小影印成《萬有文庫》本,1954年重印,此為普及本。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|