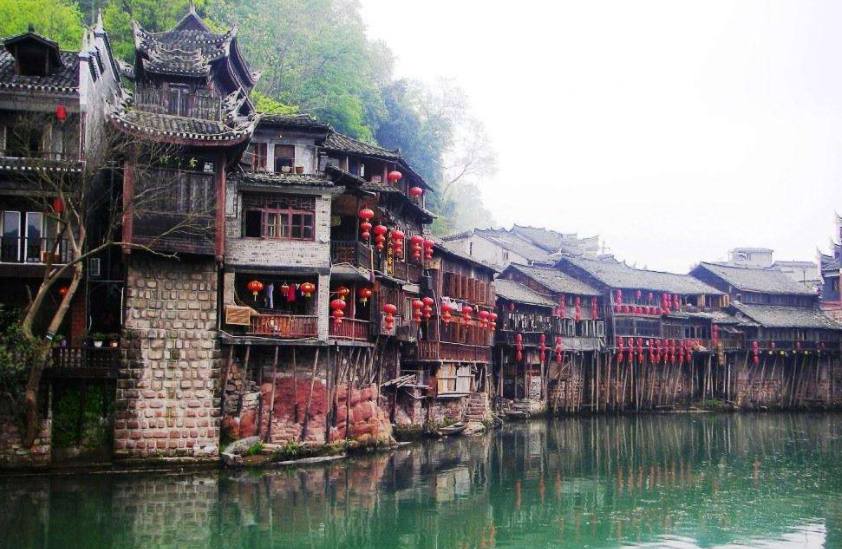

吊腳樓是苗族傳統建筑,是中國南方特有的古老建筑形式。苗寨吊腳樓,穿斗式木結構歇山頂。一般四榀三間,或五榀四間,個別六榀五間。前檐柱吊腳,“吊腳樓”因此而得名。底層多用于圈養牲畜和家禽,堆放柴草、農具和貯存肥料等。第二層為全家人活動的中心。正中堂屋外側安有苗語稱為“階息”的“美人靠”。堂屋又是迎客廳,佳賓親朋到來,常在此間擺上長桌,設宴款待。第三層一般用作存放糧食、雜物,大戶人家也用1—2間作客房或女兒的臥室。有的還利用吊腳樓邊搭架木板作曬樓,夜間可納涼休息,觀星賞月。

苗寨吊腳樓,富于活力,天人合一。苗家人遷入這里后,為了留下平地作耕種用田,為了適應這里的自然條件,為了自己的繁衍生息,在建造住居時,選在30—70度的斜坡陡坎上,在傳承傳統的干欄式建筑的基礎上,創建了穿斗式木質結構吊腳樓。這種結構形式具有以下特點:一是結構簡單而穩固性強,它是以柱、枋為基本構件,通過穿斗形成完整空間。二是充分利用當地木材及其強度。由于采用的是穿斗結構,用小材可以蓋大房。三是既節約了耕地,又適應于山地斜坡建屋,并具有良好的通風防潮效果,典型的天人合一。房子框架全系榫卯銜接。

一棟房子需要的柱子、屋梁、穿枋等等有上千個榫眼,木匠從來不用圖紙,僅憑著墨斗、斧頭、鑿子、鋸子和各種成竹在胸的方案,便能使柱柱相連、枋枋相接、梁梁相扣,使一棟棟3層木樓巍然屹立于斜坡陡坎上,足見苗族民居建筑工匠的工藝水平。不識漢文的苗族木匠在建造民居中,運用高深的力學建筑原理和普通的幾何圖形。

吊腳樓的造型從宏觀上看,它是長方形和三角形的組合,是穩定而莊重的普通幾何圖形,給人以一種既有典雅靈秀之美又有挺拔健勁之美的感覺。無論柱、枋、梁、檁,都互為垂直相交,構成一個在三維空間上相互垂直的網絡體系,從而奠定了長方形結構的基礎,然后逐個延展組合而成整個屋體。屋面由于排水的需要,必須是兩面或多面,這樣就確定了它的三角形最穩定的結構。

從橫向觀看,房屋的上部、中部和下部由一個三棱體和兩個長方體組成。這樣的建構,除了結構上的穩定得到保障之處,在藝術感覺上顯得端莊穩重。吊腳樓在虛實對比關系上,顯現了和諧統一相得益彰的藝術效果。斷面纖巧的木結構穿斗式構架已極輕靈,苗居半邊吊腳樓突出“輕”的效果。“懸虛構屋”,架空而立,上實下虛,對比強烈。建房習俗有濃厚的民族傳統宗教色彩,備料、發墨、上梁等都要祭祀而且有很多禁忌。

隨著農村城鎮化建設步伐加快,基礎設施建設的不斷完善,西江千戶苗寨吊腳樓的實物保護與建筑文化的延續都面臨著極其嚴峻的挑戰。經過歷代苗族能工巧匠的精心設計,不斷加工裝飾,吊腳樓更為古樸而實用,美觀又大方,給苗鄉山寨增添了絢麗色彩。西江千戶苗寨吊腳樓連同相關營造習俗形成了苗族吊腳樓建筑文化,它對于西江苗族社會文明進程和建筑科學的研究具有極為珍貴的價值。保護好西江千戶苗寨,也就是保存了一塊研究苗族歷史和文化的“活化石”。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|