40年春華秋實,40年砥礪拼搏,文物事業得以長足發展,文物工作體制機制不斷健全,對社會經濟發展和民生改善的貢獻有目共睹,在國際交流中的金色名片作用日益凸顯,保護文物已經成為社會共識。

改革開放以來,1000余項文物展覽走向世界,外國觀眾超過1億人次。“文物帶你看中國”數字展示系統實現30個海外中國文化中心全覆蓋;絲綢之路文化展、華夏瑰寶展遠赴德國、意大利、斯里蘭卡等10余個亞歐國家;來自波蘭、捷克、阿富汗等“一帶一路”參與國來華舉辦各類文物展,讓人民群眾不出國門就能領略各國文明,增進相互了解。

40年來,伴隨著改革開放不斷深入的偉大實踐,加強文物保護利用的社會共識不斷得到深化,政府主導、多部門協作、全社會共同參與的文物保護利用格局正在形成。

黨中央、國務院始終重視文物工作。1982年11月,《中華人民共和國文物保護法》頒布實施。到2002年10月,修訂《中華人民共和國文物保護法》,我國確立了“保護為主、搶救第一、合理利用、加強管理”的文物工作方針。

黨的十八大以來,習近平總書記對文物工作作出重要指示批示60多次,考察文物博物館單位30多家,出席文物領域重大活動20余場,提出一系列新思想、新觀點、新要求,為新時代文物工作提供了重要遵循。

部門協作持續推進,地方黨委和政府緊抓落實。目前,文物工作已納入全國文明城市測評體系,文物消防安全納入省級政府消防工作考核體系。與公安、海洋、海關、工商等主管部門聯合執法,持續防范和打擊文物犯罪活動。2018年,汲取巴西國家博物館火災事故教訓,與應急部、文化和旅游部聯合開展博物館與文物建筑消防安全大檢查,覆蓋所有博物館和文物建筑,緊守文物安全生命線。

推動文物工作融入黨和國家事業發展大局。為了讓一件件滿載歷史印記的文物珍寶如璀璨星辰,閃耀在經濟社會發展的廣闊星空,文物部門不斷增強主動服務、積極作為的意識,推動文物工作服務國家重點工程。

從長江三峽水利工程到南水北調工程,從汶川地震搶險救災任務到北京城市副中心建設,從雄安新區建設到京津冀協同發展,文物工作全力配合國家重大項目實施,積極搶救保護大量珍貴文物和遺址。以支持河北雄安新區建設工程為例,文物系統調集全國力量,在雄安新區成立聯合考古隊,分成八組進行考古和地面文物調查,其中考古調查超過2000平方公里,在此基礎上,為雄安新區制定了詳實的文物保護利用規劃,梳理了文脈,夯實了文化基礎。

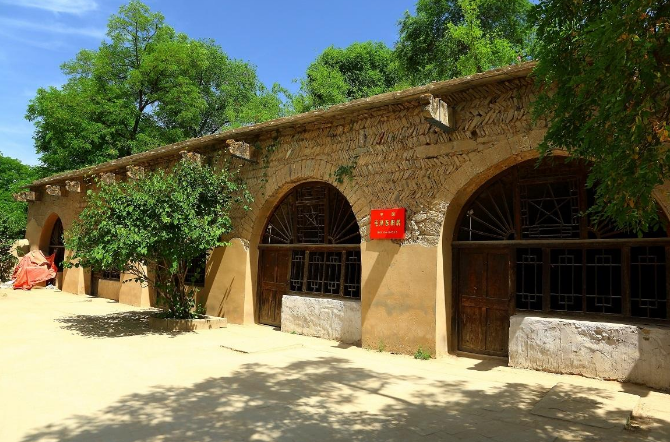

強化文物工作與百姓生產生活相結合。實施古建筑和傳統村落保護工程,開展270個國保省保集中成片傳統村落整體保護利用項目,促進文物保護利用與新型城鎮化和鄉村振興相結合。先后三次公布36處國家考古遺址公園,其中,首批12家2011至2013年接待游客6563萬人次,門票收入超過20億元。對革命文物進行重點搶救保護利用,促進當地經濟社會發展。

延安革命遺址、贛南等原中央蘇區舊址等一批重點項目順利實施,142處全國重點文物保護單位革命舊址被納入紅色旅游精品線路。據統計,2017年上半年僅江西全省紅色旅游接待游客1.43億人次,通過對革命文物的保護利用,助力革命老區打贏脫貧攻堅戰。

改革開放40年,文物作為中華文明源遠流長和生生不息的實物見證,成為中國在國際舞臺上彰顯文化影響力的“金色名片”。

秉持在保護中發展,在發展中保護的理念,提高文物治理體系和治理能力現代化水平,更好地為黨和國家大局服務,更好地滿足人民日益增長的美好生活需要,努力走出一條符合國情的文物保護利用之路,讓文物的歷史內涵和價值融入新時代發展,讓中華文明的薪火傳之久遠,就是對改革開放40周年最好的紀念。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|