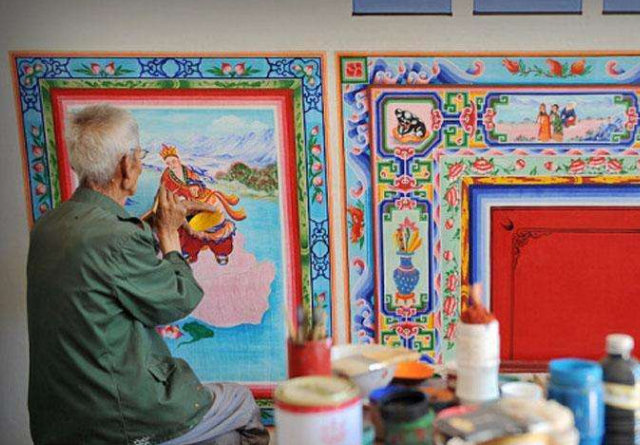

炕圍畫又稱墻圍畫,墻圍。是一種中國民間常見的室內裝飾畫。在中國北方較流行。作為山西地方文化中一支地域性很強的造型藝術形式稍后又以顏料做底,色彩畫花,桐油涂罩。既鮮艷亮豁,又堅固耐久。日常臟污了,以濕布揩擦,則又光亮如新。因此,炕圍畫開始在民間流行起來了。晉東南地區、呂梁地區、晉中地區、忻州地區、雁北地區均有分布,其中尤以原平、代縣的炕圍畫最為著名。

炕圍畫的歷史起源:

炕圍畫源于晉北屬高寒地帶,那時農村中家家戶戶都有火炕取暖御寒。炕上的墻面極易脫落起皮、經常蹭臟衣物被褥。于是人們先以刷墻所用的白土(亦叫甘子土),調以膠水,在環炕的墻上涂一高約二尺的“圍子”,這樣既保護了墻面,又使人們免遭了臟衣污物之累。

據考證炕圍畫應該脫胎于我國古代壁畫,同宮殿、寺廟、園林建筑彩畫一樣,皆為建筑彩畫藝術的一種。因為炕圍畫的創作者都是民間工匠,歷來不為官方重視,因而史書無記載,難以考證其起源。20世紀六、七十年代最為盛行。據宋代墓葬考古發現,當時已有炕圍畫的雛形出現,明清時期北方民間就有炕圍畫這種藝術形式存在,影響及應用日益廣泛,民間百姓建新宅、嫁娶,大凡都少不了請匠人畫炕圍子。

從目前尚能見到的清晚期和民國時期的炕圍畫來看,它吸收了壁畫的鋪底技術,建筑彩繪藝術對其的形成與發展也產生了影響,特別是一些擅長宮廷、廟宇、亭臺樓榭建筑彩繪的畫匠,把自己熟悉的圖案、技巧,引入到民間炕圍畫裝飾方面,極大地豐富了炕圍畫的藝術表現力。民間年畫、木板雕刻技術的普及,為民間炕圍畫匠提供了豐富的藍本。民國年間活躍于民間的大批藝人,對炕圍畫風格的創新和發展,起到了極大的促進作用。

炕圍畫的制作技藝:

炕圍畫的形式構成有一套固定的程式。即以上下兩組邊道,按照一定的規格布置而形成其主體框架,中間等距離安排以各種畫空。既具完整對稱的裝飾形式美感,又具簡繁對比,主從相映的豐富表現內涵。炕上部分是其主體,鍋臺畫、灶頭畫、看墻畫是其外延部分。

炕圍畫的高度一般為二尺左右,現時由于房屋建筑日漸高大寬敞,炕圍畫亦有逐步增高之勢;其長度則依照炕的大小而定。

炕圍畫畫空、邊道以外的空間部分所涂色彩稱為底。寧武、五寨一帶喜用紅棕色,紅火濃艷,強烈醒目,原平、代縣、繁峙一帶則多用深淺綠色,素雅大方,清新悅目。二者各具其妙,各悅所好。

邊道圖案是炕圍畫的精華所在,對炕圍畫的形式和風格的形成,有著極為重要的作用。所以,評定一套炕圍畫的精劣高下亦多以此為標準。

邊道的種類極為繁多,相當一部分是具有吉祥寓意的圖案紋樣反復連續而成。常用的有:退色邊、玉帶邊、竹節邊、邊棠邊、冰竹梅邊、卷書邊、萬字邊、獅子滾繡球邊、富貴不斷頭邊、夔在套蝠邊(蝙蝠寓福)、暗八仙邊(八仙手持的道具)、鶴壽邊(白鶴與各種壽字)、福壽邊(佛手與桃或蝙蝠與壽字)、金玉滿堂邊(金魚加水草水紋)……或古樸、或新穎、或簡潔、或精細、或平面展開、或立體凸現、或強烈明快、或平和迷離,可謂是百色百樣、美不勝收了。每套炕圍畫邊道的繁簡多寡不盡相同,但都是有機組合,相映成趣。如若再仔細體味其中吉祥涵意的構成匠心,那更是如嚼橄欖,余味無窮。

由于這些題材內容的含義,寄寓了人們對幸福生活的向往與希冀,故而倍受人們的喜愛,并作為“保留節目”傳流不衰。由于這些畫面都以飽滿的構圖,艷麗的色彩,生動精細的刻畫而引人注目,故而享受著主人們的“重點保護”,有的是以透明的塑料薄膜遮罩;有的則專門串一“茭箭排排’擋塵御氣。只有在親朋好友上門或左鄰右舍相聚時,方才展示夸耀,其珍愛之心可見一斑。

灶頭畫是與鍋臺畫相連的立式畫面。因在風箱上方供灶君的位置故而得名。表現內容有瓜果、花鳥,亦具吉祥內涵。

炕圍畫用石色,需要匠人自己研磨、漂澄、加膠礬才能使用,天長日久,色澤如新。解放后,炕圍畫從形式到內容都有了新的發展。

我們可以窺見山西炕圍形式之內蘊,集品類眾多的藝術形式,容五花八門的表現手法,納豐富多彩的題材內容。傾其所愛,盡其所想,反復鋪陳,疊加組合,構成了其大紅大素,大雅大俗的美學品格。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|