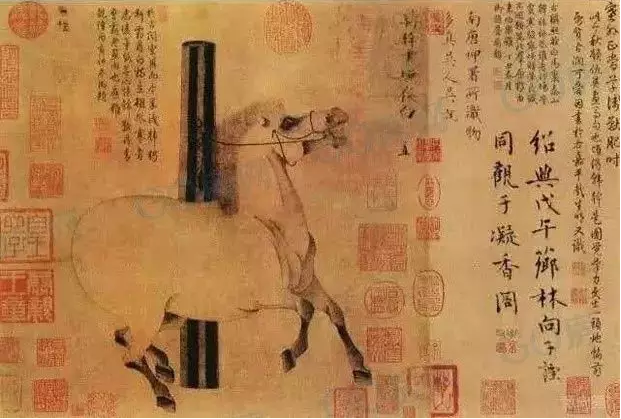

一處古建就是一部文明史,數千年中華文明的精髓,就深藏在門樓、如照壁、如雕塑等繁復細節之處。古代建筑體系里,一個小小的拴馬樁,竟然引得皇帝親自下旨規定其規范。是不是萬萬沒想到?

拴馬樁是過去官府人家或莊戶人家拴系騾馬的雕刻實用條石,以堅固耐磨的整塊青石雕鑿而成,一般通常高2-3米,寬厚相當,約22-30厘米不等,常栽立在官府或殷實富裕人家大門的兩側,不僅成為宅第建筑的有機構成,還彰顯門第氣派格局。

在石柱端頭有雕刻裝飾,比較講究的拴馬石上還刻有吉祥圖案,如可賞猴子,意為猴子能弼馬瘟;刻上獅子,意為驅邪避惡,避免鬼怪對主人的傷害。樁首下方有拴馬的鐵環和孔洞,石柱的另一端埋在地下。

拴馬樁是高門闊第家族不菲的門牌

大戶人家對古代建筑中的拴馬樁的稱呼是雅致的,帶有內心期望的,叫望樁。望,是指農歷十五圓月,意在日月同輝,光景燦爛;望族世代富足,在宅第門前立樁,意在“旌別淑慝,表厥宅里”,宣示“先人有本事,后人有能耐”。

在拴馬樁最為集中的大關中,有這樣的說法“光有石頭沒有石器的村子,肯定窮得露腚;有石器卻缺少拴馬樁的村子,日子也肯定過得稀松。”拴馬樁的數量已經成為主人財富富足多寡的標志,換成當今的說法,拴馬樁是高門闊第家族不菲的門牌,讓人一望而知門第高低。

正是因為拴馬樁的“炫富”和彰顯門第的屬性,拴馬樁之風在清乾隆年間蔚然大盛,以至于乾隆皇帝不得不頒布《欽定大清會典》府第房屋規制。關于各級門第作出嚴格的規定。乾隆五十三年降旨規定:帝王、郡王、貝勒府的門前可設立行馬及下馬樁。數量的多少與高低有嚴格的等級規定,不得隨意設置,更不許逾越,至于安設與否,仍聽自便。

拴馬樁是莊戶人家的華表

古代建筑中,民間的拴馬樁,在其規制與形態上,就是微縮版的“華表”,帝王建宮立華表,莊戶人立拴馬樁,其意大同小異。一個簡單的比例換算,如果我們把拴馬樁的高度、厚度乘以十,再把拴馬樁上面的雕塑換成望天犼,然后把材質換成漢白玉,它分明就是天安門前的華表。

望天犼,北京天安門內外,各有一對漢白玉華表,華表的頂端各有一只易受,叫作“犼”,天安門里面向北的“犼”叫做“望君出”,意思說,皇帝應該經常出去體察民情。天安門外面向南的“犼”叫作“望君歸”,意思是希望皇帝不要長期在宮外貪圖游樂,以免耽誤國事。

拴馬樁鎮宅辟邪

拴馬樁還有一個實際作用,就是鎮宅辟邪。

拴馬樁立于大門兩側,而大門是確保生氣的樞紐,“和氣則致祥,乘氣則致戾”,例如南向之門,為離位,屬小吉。順時針右側西南方為坤位,對應陰,五行屬水,為“六煞次兇”,兇星相克。按方位符鎮法,立“泰山石敢當”于兇位,即可避兇邪。

“名門望族,凡門前、巷口、村頭、皆立石止煞”。用“靈石”鎮宅,是民間最常的巫術。始見于漢史游《急就篇》,唐顏師古解釋指上古諸多石氏之人“后世皆望族”。“敢當”意為“所當無敵”。在古人心中,石具有超自然的神力,“壽非金比”。東方泰山為五岳之首,“泰山壓頂,百鬼寧息。”凡街門南向看,石樁必立于右側。

凡街門北向者,為坎位。西北乾位為“六煞次兇”,東北艮位為“五鬼大兇”,其街門左右必對稱立二個石樁,應“左青龍,右白虎”。好似佛寺山門的護法金剛,俗稱哼哈二將,守衛宅主平安。凡街門東向者為震位,其東北方為“六煞次兇”,門前左側必立石樁。門向西,因左,右皆吉位,故不立石。

古代建筑中的拴馬樁是歷史長河積淀的民俗瑰寶,見證了中華民族融合的進程,又被歷史賦予了新的使命。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|