斗拱,又稱枓栱、斗科、欂櫨、鋪作等,是中國建筑特有的一種結構。在立柱頂、額枋和檐檁間或構架間,從枋上加的一層層探出成弓形的承重結構叫拱,拱與拱之間墊的方形木塊叫斗,合稱斗拱。斗拱的產生和發展有著非常悠久的歷史。

斗拱這個名詞相信很多人都耳熟能詳,也是中國古建筑最具特色的設計之一。但是,如果我問您斗拱的原理是什么?為什么非要把木頭做成這個樣子?您能說出個所以然來嗎?

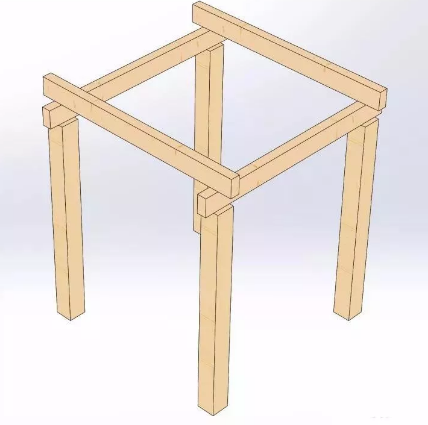

設想我們用木料蓋房子,最簡單的,四根立柱,四根橫梁,這樣直接把橫梁放在柱子上頭的做法行不行呢?感覺不太牢靠,就像是隨便搭的積木,隨時都能散架。

因為沒有任何機制能阻止橫梁在水平方向的移動,所以一點風吹草動,一點點晃動,可能橫梁就自己滑下來了。那怎么辦呢?

最簡單的,用膠水把它們粘在一起就解決了。這的確是個好方法,事實上現在的很多家具就是這么做的。可惜,老祖宗那時候的材料科學不發達,沒有現在的膠水,做不到可靠的把木頭粘接起來。

另一個可能的方法,用釘子把它們釘在一起。一方面,跟膠水一樣,老祖宗那時候的冶金不發達,金屬釘子的力學性能、抗腐蝕性能都不能令人滿意。另一方面,木材是天然的各向異性材料。也就是說,一根木料其實是一捆木質纖維集合在一起組成的,就像是一捆塑料吸管綁在一起。

拿一根釘子,穿過橫梁的端頭,豎直著敲進柱子,把橫梁和柱子釘在一起,這時候這根釘子是平行于柱子的纖維方向的。也就是說,釘子其實是釘在了這些互相平行的纖維之間的縫隙里,并沒有特別可靠的連接。這樣的釘子發揮不了太大的作用,遠遠比不上垂直于這些纖維方向釘進去的釘子。

用膠水那時候沒有,用釘子效果又不好,那怎么辦呢?方法就是在柱子上開槽,讓橫梁「坐進」這個槽里。

因為有了這個凹槽,現在直接跟柱子接觸的那兩根橫梁已經嵌進了這個槽里,至少不會往兩邊滑動了,但是這兩根梁還是有可能沿著自己的軸線方向滑動,也就是沿著這個槽的方向來回滑動。

另外那兩根梁還是像積木一樣直接摞上去的,同樣的方法,我們也可以在一個方向的橫梁上開槽,讓另一個方向的橫梁落到這些槽里。

現在上面的這兩根橫梁已經嵌進了底下的這兩根橫梁的槽里,底下的兩根橫梁已經嵌進了柱子上的槽里。這四根橫梁都已經不能往兩邊滑動了,因為已經各自嵌進了對應的槽里,兩邊無處可去。

但是這四根橫梁依然可以沿著軸線方向滑動。依然可以把一根橫梁給「抽」出來。事實上,所謂的孔明鎖或者叫魯班鎖就是這個原理,因為槽的存在,不能向兩邊移動,但是可以沿長邊的軸線方向移動。

為了阻止橫梁在軸線方向可能的滑動,我們再進一步,在柱子的另一個方向也開槽,做成一個「十字形」的槽,把兩個方向的橫梁都嵌進去。

現在再看一下,底下的這兩根橫梁已經抽不出來了,因為上面的橫梁已經嵌進了柱子里,徹底把底下的橫梁卡死在里面了。

上面的橫梁還是可以被抽出來,這時候我們可以修改一下開槽的尺寸,做出一些榫頭來,把上面的這兩根橫梁也卡住。上面的那個橫梁開四個淺的凹槽,底下另一個方向的橫梁開兩個貫通的槽,這樣就可以互相咬合在一起,然后一起嵌進柱子上那個十字形的槽里。這樣就保證了所有的梁都不會滑動。現在這四根梁已經都咬合在一起,沒有一根能夠被直接「抽」出來了。

用專業術語說的話,就是橫梁在水平方向上X和Y兩個方向的自由度都被固定了。那這是不是最終的解決方案呢?

還不是。又來了一個新問題,因為柱子被開了個十字形的槽,損失了很多材料,方形的柱子中間少了個十字花,其實只剩下了四個角上那一點點材料,也就是那四個小棍在卡住橫梁。萬一這四個小棍不夠結實,一下子給斷了呢?

為了解決這個問題,我們可以局部的增加柱子端頭的截面積,把柱子的端頭做大做粗。這樣即使去掉了中間的那個十字花,剩下的四個角依然有足夠的材料,依然足夠結實。這就是完成體的結構。

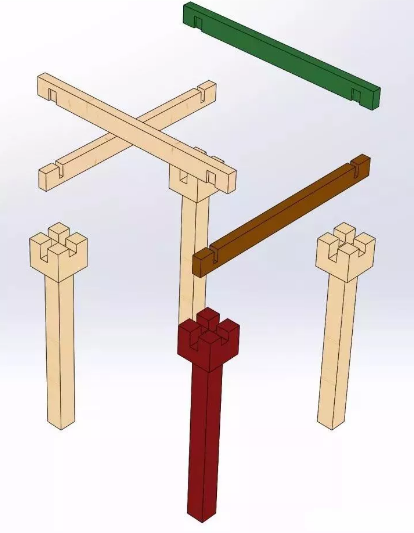

分解開來的話,是這樣的:

不同的組件涂上了不同的顏色。最下面紅色的這個帶十字花的開槽的就是所謂的「斗」,中間橙色的這個橫梁就是所謂的「拱」,最上面綠色的另一個方向的橫梁就是所謂的「昂」。

同樣的原理,依此類推,在拱和昂上面各自再放一個斗,上面再放各自的拱和昂,一層一層的疊上去,也就是我們常見的古建筑上的斗拱了。

即使是今天,很多家具依然用類似的原理。比如這種茶幾。

一個腿和兩個方向的橫梁,同樣是「斗」「拱」和「昂」。這樣的做法在今天的家具里依然很常見。

這種做法做個家具綽綽有余,因為家具的重量十分有限。做個小房子也還是可以的,但是大尺寸的建筑物就會吃力了。

因為大尺寸的建筑物的自重比家具大得多,所以需要的承載能力也要大得多,這也就是為什么古建筑的斗拱體形都非常之大。

反過來,斗拱大說明我建筑物的面積大、體積大、重量大,說明我蓋得起這樣的建筑物,所以斗拱的尺寸也變成了等級的象征,甚至有了裝飾性質占主要目的的斗拱。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|