徽派建筑具有獨特的風格與特色,以磚、木、石為原料,以木構架為主。梁架多用料碩大,且注重裝飾。還廣泛采用磚、木、石雕,表現出高超的裝飾藝術水平。歷史上徽商在揚州、蘇州等地經營,徽派建筑對當地建筑風格亦產生了相當大的影響。徽派建筑坐北朝南,注重內采光;以磚、木、石為原料,以木構架為主。以木梁承重,以磚、石、土砌護墻;以堂屋為中心,以雕梁畫棟和裝飾屋頂、檐口見長。其建筑細部與裝飾如馬頭墻、門樓、隔扇、飛來椅、三雕藝術、色彩值得細細品味。

一、馬頭墻

馬頭墻的形成,源于徽州人對防火的需求。在大多數建筑中,馬頭墻超出屋頂,屋頂被遮擋,因而徽州建筑失去單體形象,但在群體建筑中,建筑群統一于層層疊疊的馬頭墻中。

從建筑細部構造上看,馬頭墻主要有“坐吻式”、“印斗式”、“鵲尾式”三種形式。坐吻式馬頭墻等級最高,此類馬頭墻層次多,構造復雜,工藝要求高,因此主要見于宏麗的祠堂、社屋、禪寺中。印斗式馬頭墻等級次之,鵲尾式馬頭墻等級最低。當建筑群前后進馬頭墻制式不同時,按所謂“前武后文”分置,常以鵲尾式馬頭墻居前,印斗式馬頭墻殿后。

從建筑形式上看,馬頭墻的形狀主要為階梯狀山墻,同一標高的一段,謂之一“檔”,進深大,馬頭墻檔數就多,但每坡屋面不會超出四檔。多數馬頭墻的形式為二三檔,俗稱“三山屏風”、“五岳朝天”。因受當時江南地區建筑的影響,馬頭墻還有其他變體,如山墻兩端橫向,山尖部分成三角形;圓弧形等等。

馬頭墻因建筑群的組合呈現了各種韻律美。比如,“單坡、單棟民居的馬頭墻表現連續的韻律;單幢數進民居表現漸變的韻律;連續的數進或高低不同的相鄰兩幢民居,呈現起伏的韻律;不同軸向的民居或相鄰兩幢高低相錯的民居組合,則產生交錯的韻律”等。馬頭墻之所以高低錯落、變化萬千,除了自身建筑群的變化因素外,也受到地形和環境的影響,村落沿著溪流彎曲延綿,地形本身有起落變化。

二、門樓

徽州民居的門樓是入口的標志,強調了其體量感及重要性。作為身份地位的象征,門樓是建筑中重點裝飾的部分,在大面積粉墻映襯下,產生強烈的印象。

門樓肇始于驅魔辟邪的“符鎮”,進而發展成固定的石磚雕門樓。徽州門樓按形式分大體可分為三類:門罩式、牌樓式、八字門樓式。門罩式是其中最簡潔的一種形式,位于門楣處,在徽州村落民居中廣泛出現。牌樓式即門坊,等級較高,常見的如單間雙柱三樓、三間四柱五樓、三間四柱三樓。八字門樓是門坊的一種變體,在平面形制上看,大門向內退進一段距離,形成“八”字形,象征該戶為做官人家。門樓上多刻有精致的磚雕和石雕。

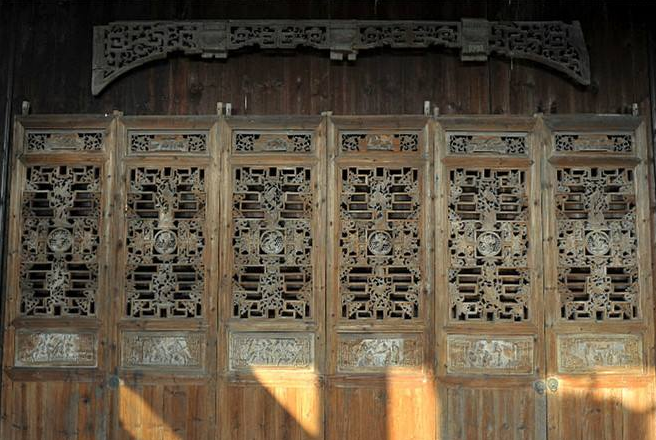

三、隔扇

隔扇,又稱“格子門”,最初是徽州建筑內部空間分隔的主要建筑構件,后來也用于山墻圍合的建筑單體外立面。隔扇的高寬比沒有嚴格約定,其高度由地柎至自枋下皮的距離來決定,其寬度取決于開間或進深的寬度。

明至清初,徽州建筑中的隔扇風格簡樸,以木格和柳條窗為多,雕飾有所節制。清中期以后,隔扇隨奢靡之風的盛行,雕飾日趨華麗,花格圖案和裙板木雕均趨于精巧細致。現存建筑中以績溪龍川胡氏宗祠隔扇最為精致,其隔扇數量達128扇之多。

四、飛來椅

飛來椅,常見于徽州建筑樓層中的弧形欄桿,其形狀由傳統的鵝頭椅發展而來。因其欄桿身向外彎曲,超出檐柱的外側,形狀似倚靠背,所以又稱“美人靠”。

飛來椅主要見于府第內部,由于處于視線集中處,因此雕飾精美。明代建筑中,飛來椅裝飾較為簡潔,因為飛來椅處于視覺中心,并非結構構件,其精美的雕刻,與板壁、柳條窗等處疏簡風格形成一種對比。相比之下,晚清建筑中梁、枋、窗等均雕刻的“滿鋪型”。晚清以后,飛來椅也常常臨街店鋪的外立面中出現。

五、三雕藝術

徽州的“三雕”藝術是指具有徽派風格的磚雕、石雕、木雕三種民間雕刻工藝的簡稱,有時與竹雕一起也稱為“徽州四雕”。歙縣、黟縣、婺源縣的“三雕”藝術最為發達,其保存相對較好,常見于民居、祠堂、園林等建筑裝飾,也用于古式家具、屏聯、筆筒等工藝雕刻。

磚雕在徽州三雕中最有魅力,其材料主要選用徽州盛產的青灰磚,特點質地堅細,在徽州建筑的門樓、門套、門楣、屋檐、屋頂等處廣泛使用。磚雕一般分為平雕、浮雕、立體雕刻,題材包含翎毛花卉、林園山水等,具有鮮明的地域特色與民間色彩。磚雕的用料與制作極為考究,一件磚雕的制作需要經過放樣開料、選料、磨面、打坯、出細、補損修繕這六道工序。在雕刻技法上,磚雕一般取高浮雕和鏤空雕,明代磚雕手法構圖守拙,刀法簡練。到了清代,磚雕藝術從近景到遠景,有七八個層次,最多甚至達九個層次。

石雕在徽州地區分布很廣,種類繁多,不僅見于石坊、石橋和石亭,還廣泛應用于祠堂宅第的臺基、勾欄、柱礎等建筑構件,屬浮雕與圓雕藝術,享譽甚高。因受雕刻石材本身的限制,石雕的題材沒有木雕與磚雕復雜,一般以動植物形象、博古紋樣與書法為素材,而人物故事與山水環境的題材相對較少。從雕刻風格上看,浮雕大致以淺層透雕與平面雕為主,圓雕趨于整合,與細膩繁瑣的木雕與磚雕相比,古樸大方。

明清時期的徽州地區的建筑絕大多數是磚石木結構,尤以使用木材特別多,內部主體結構和室內家具均以木材為主,因此徽州木雕常見于室內木構件及家具等處,如宅院內的屏風、窗楹、欄柱,住宅內的床、桌、椅、案、文房用具上均有精美的木雕。木雕的題材廣泛,有人物、山水、花卉、云頭以及各種吉祥圖案等。木雕一般依據建筑物部件實際需要,常采用圓雕、浮雕、透雕等技法。

六、色彩

徽州民居建筑群整體色彩不同于皇家建筑的色彩豐富,是一種粉墻黛瓦、質樸典雅、內斂含蓄的色彩,總體上呈現一種黑白灰的色調,建筑局部及室內主要以天然木色為主,少量施彩。黑色的瓦主要用于民居的屋頂和馬頭墻墻脊等處,屋頂單坡向內,形成天井。俯看整個村落時,天井錯落有致,大面積的黑色深穩而厚重。在村落中行走時,徽州民居建筑群表現出的是大面積的白色,而馬頭墻墻脊上的線狀黑色,偶有門罩、小窗等面狀、點狀黑色,加之層層疊疊的白色山墻,形成了平實自然的整體色彩。黑白灰的整體色彩基調與周圍自然山水和諧相生、融為一體。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|