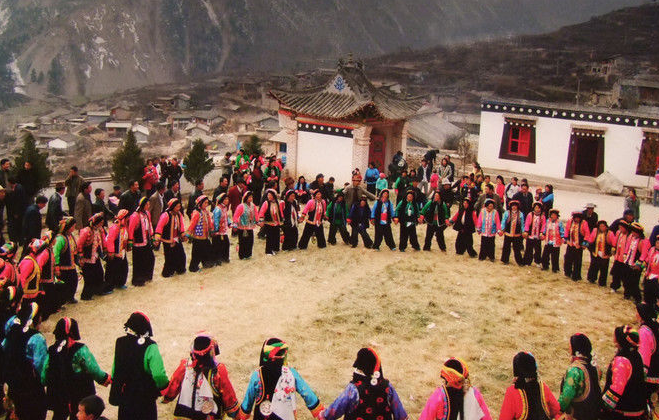

多地舞,藏族民間舞蹈,是藏族人民跳唱獨有的一種表演方式,主要分布在甘肅省舟曲縣的三個地區,即上河地區(上河片)、下河地區(山前片)和山后地區(山后片)。

多地舞有一千多年的歷史,多地舞由“多地”、“嘉讓”、“甸錄”三部分內容組成,主要有賴薩多地、格班多地、貢邊多地等十余種之多,均是當地藏族群眾在喜慶、豐收、祭祀、民俗等節日活動期間跳的舞蹈。多地舞是第二批國家級非物質文化遺產名錄項目、第一批甘肅省非物質文化遺產名錄項目。

據舟曲縣志記載,公元前770年-公元前221年(春秋戰國時期),舟曲縣為羌、氐族的居住地,公元756年,吐蕃東征擴占唐攏,舟曲縣城俱陷,宋王朝收復攏地之時,部分吐蕃軍及其家屬與在戰爭中被裹挾的羌奴在該縣一些地區入鄉隨俗定居下來。

在特定的地域形成特有的方言、服飾、和風俗習慣進而形成了后北山村民。當戰爭勝利后,人們為了慶祝勝利,男女混合挑起了成龍擺尾、擬虎躍進的舞蹈,古羌語稱其為“羅羅舞”,第一個羅字是入聲,意思是龍;第二個羅是去聲,意思是虎,顯而易見是典型的白龍江流域古羌族龍虎圖騰崇拜之象征和文化內涵的樸素反映。由于地處偏遠,交通閉塞不為外人所知。

直到1958年,該縣首次舉辦民間傳統歌舞匯演,鐵壩鄉第一個把《馬鈴舞》搬上了舞臺,“多地”舞開始走上對外傳播和發揚的道路。

羅羅舞就是后來的舟曲多地舞,隨著后期的不斷發展,不同地區所衍化出來的多地舞與羅羅舞有一定的差別,不同的舞蹈又分別有不同的表現形式和意義。據21世紀初調查,多地舞主要有賴薩多地、格班多地、貢邊多地等十余種之多,均是當地藏族群眾在喜慶、豐收、祭祀、民俗等節日活動期間跳的舞蹈。

由于舟曲縣的藏族多住在高山上,婦女以背水為主,上肢動作簡單,而活動主要在下部,故多地舞的動作以腰以下部位為多,經常出現高原民族“一順邊”的美,即手和腳同出一側形成“一順兒”。

許多舞蹈中女性以身體俯仰、臀體轉動為特色,顫膝擺胯,微動肩胸,上身較為平穩,上肢開張幅度不大,合著腳步和節奏律動,較為突出地表現了女性胸部之凸顯、腰部之柔軟、臀部之豐腴。較之草原民族長臂舒袖和兩臂大開張、大交叉的粗獷之態,舟曲藏民族的女性舞姿顯出了山地藏民族腆靜、文雅、內秀的性情,其肢體語言是山地人地理、生產、性格的形象表達。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|