隨著商品經濟的繁榮,商人這個一直以來被冷落和壓抑的群體,在宋朝的社會生活中發揮了越來越重要的作用,建立起猶如近代的商業文明。他們不僅形成了獨特的“行陌”文化,構建了健全的行業組織,而且為了獲得與其經濟地位相稱的社會地位,宋朝商人積極地向士大夫靠攏,一方面寄希望于子孫通過科舉考試成為士大夫,另一方面刻意模仿和追求士大夫的興趣和品味,甚至在同士大夫的交往中獲取了更大的商業利益。

“陌”錢:各行各業有規矩

在宋朝,銅錢是普遍使用的貨幣,日常生活中通常以千、百為單位進行交易。一千錢用一根繩子串起來稱為“一貫”,這根繩子叫緡,所以也稱為“一緡”。一貫大約是普通人一場宴席的費用,在北宋首都東京,一套普通房屋的價格在一千五百貫左右。一枚銅錢的重量是3.5克左右,一貫的重量就是3.5千克,在張擇端的《清明上河圖》里,十千腳店門前就畫著一個人手捧十幾貫銅錢,正在費力地往旁邊的平板車上搬運的場景。

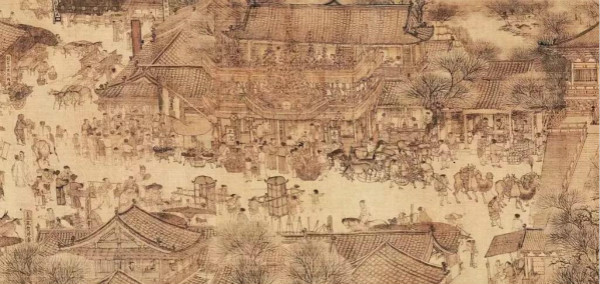

《清明上河圖》中手捧一貫貫銅錢的車夫

除了“貫”,“陌”也是日常交易中的常用單位,為什么要用“陌”?《夢溪筆談·卷四》中有解釋:“借陌之用之,其實只是‘百’字,如‘什’與‘伍’耳。”就是說用“陌”這個字是因為偏旁里面有個“百”字。但是,與現在的“佰”所代表的整一百不同,“陌”是有很多種的:只有“足陌”代表整一百,又稱為“十十錢”;與“足陌”相對,不夠一百的稱為“短陌”。“短陌”這種現象始于唐代,安史之亂后為了彌補國家財政的不足,政府從一緡錢中抽取若干錢,但仍等同于一緡,稱為“墊陌”或“除陌”,相當于從中抽取了一部分稅金。宋代沿用了這樣的做法,宋太宗的時候,官方規定以七十七錢為陌,稱為“省陌”。

既然官方都可以“缺斤短兩”,到了民間交易的時候,便演生出了“市陌”和“行陌”,這有點像我們今天的折扣價。根據《東京夢華錄》中的記載,街市貿易通用七十五錢為一陌,稱為“市陌”。對于不同的行業則又有不同的“行陌”,比如買賣魚、肉、蔬菜時以七十二錢為一陌;買賣金銀的時候以七十四錢為一陌;買賣珠玉首飾、雇傭婢女、以及買賣飛禽走獸、昆蟲以六十八錢為一陌;而書寫文章則是以五十六錢為一陌。

宋代商行組織

自漢代以來,城市一直都采用“里坊制”進行規劃和管理,每個城市都設有專門用于交易的“市”,每個市場都有各自交易的商品種類,比如我們熟知的《木蘭辭》中“東市買駿馬,西市買鞍韉,南市買轡頭,北市買長鞭”就反映了這種現象。到了宋代,商品貿易不再局限于官方劃定的市場中,“里坊制”逐漸被“坊巷制”所取代,出現了成片的商業街。于是售賣同類商品的商家會在一條街上聚集起來,有些街巷甚至以聚集的商家所在行業來命名,比如《東京夢華錄》里所記載的東、西雞兒巷(“雞”通“妓”,妓院云集的地方),馬行街、牛行街(賣牛馬的商人聚集的地方)、殺豬巷(殺豬屠夫一條街)等。

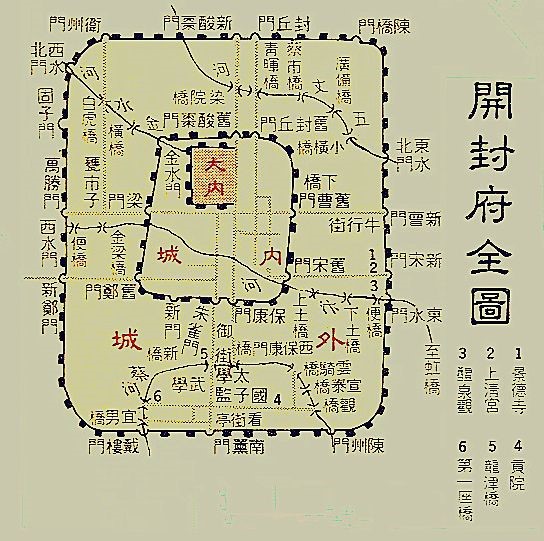

北宋東京開封府地圖

在當時,朝廷的用度開銷是最大的,需要許多商家一起提供商品和服務。于是為了采買便利,就設立了“團”和“行”的商業組織,不論商品大小,都有屬于自己的組織。比如青果團(賣青果的商家聯盟)、柑子團(賣柑子的商家聯盟)、鲞團(賣腌制魚的商家聯盟);還有酒行(酒業聯盟)、食飯行(酒店聯盟)。在此基礎上,對于服務的提供者,像醫藥、占卜、工匠也都有類似的組織,有些稱為“市”,比如藥市、花市、米市;另一些稱為“作”,比如金銀打作(金銀工匠聯盟)、木作(木匠聯盟)、石作(石匠聯盟)。

這些“團”、“行”、“市”、“作”等商業組織,有點類似同時期歐洲的“行會”,二者有類似的地方,如同業商家互幫互助,限制惡性競爭,保證市場經營穩定;但也有不同的地方,如西方的行會可以擁有自己的武裝,在爆發戰爭的時候,行會可以作為一個單獨的連隊參加戰斗,并且由自己推選的指揮官率領。相比而言,宋朝的行業組織沒有那么大的權力。

車水馬龍的東京街市——《清明上河圖》局部

但是,這些宋朝行業組織仍然在經濟和社會生活中發揮了重要作用,其中最為重要的一點就是確保了商業活動的誠實守信。在當時,每一個行業組織都有一個行業領袖,不同于我們現在的“商業聯合會會長”這種榮譽稱號,那時的行業領袖是有實權的,這種權力由朝廷賦予,對全行業的商家有普遍的約束力。他們可以調動許多資源紓困處于困境的商家,也可以嚴懲背信棄義、違反行業道德規范的商家。當時來中國進行貿易的阿拉伯人就曾一致地夸贊中國商人,其中有一位說:“中國人在金錢交易和債務方面誠實得無可挑剔。”我們所熟知的馬可·波羅在宋朝滅亡后來到杭州,仍然贊許:“他們(指中國人)無論在經商活動方面,還是在制造方面都誠實可信。”說明即便當時的商業已經大大衰落了,但是經商的良好風氣依然保留著。

商人偏愛“士大夫”

早在戰國時代,韓非子就將商人視為“五蠹”之一,因為商人無益于耕戰,所以不利于當時的社會發展。到了宋朝,雖然過去了一千多年,商業高度發達,但是傳統中國“士農工商”的等級秩序觀念根深蒂固,商人的社會地位依然很低。對于那些巨商大賈而言,這無疑是與其經濟地位不相稱的,因此,他們對于后代就有一種強烈的希冀——參加科舉考試,成為士大夫。

在唐代,對于商人參加科舉考試是有嚴格的限制的。《唐六典》中有明文規定:“凡官人身及同居大功(注:喪服中的第三等,此處代指本宗堂兄弟、未嫁堂姊妹、已嫁姑姊妹等)已上親,自執工商,家專其業,皆不得入仕。”家里連有親戚經商的都不允許做官。但是到了宋代,這種局面發生了根本性的變化,“如工商雜類人等,有奇才異行卓然不群者,亦并解送”,這里的“解送”指的是參加宋朝科舉考試里的首輪考試“解試”,商人中有卓越才能的,是可以跟其他人一同參加科舉考試的。比如宋真宗的時候,一個侯姓富商的兒子在大中祥符八年(1015年)進士及第,后來被授予真州幕職官。

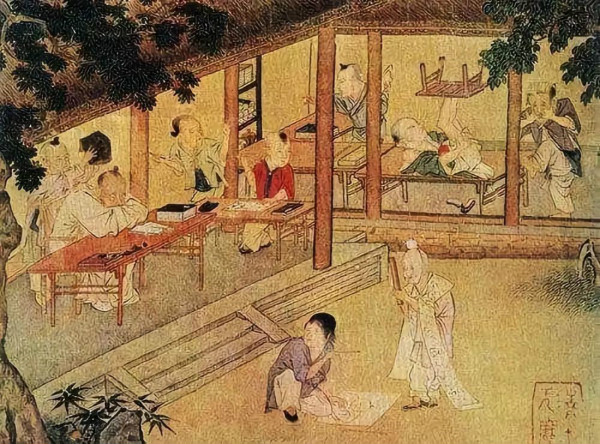

宋代科舉考試“殿試”現場

商人參加科舉考試相比普通人家有絕對優勢。一來他們可以聘請最好的老師,從而接受到最好的教育,《邵氏聞見錄》中就記載潞州商人張仲賓“筑學館,延四方名士,與子孫講學”;二來他們可以利用所擁有的財富來合法地獲取錄取優勢。什么叫“錄取優勢”?這有點像現在的高考,全國各個地區州縣依照人口規模和文化發展程度,規定了不同比例的錄取名額,叫做“解額”,只有取解之后,才能進一步參加省級的考試。當時首都東京的錄取名額最多,所以東京的考生就比其他地區的考生有優勢。當然,跨州縣考試在宋代是被明令禁止的,所以,要想參加東京考區的“解試”,就必須要有東京戶口,那怎么才能取得東京戶口呢?答案非常簡單:買地(房)。于是那些腰纏萬貫的外地富商早早就給自己的兒孫們在東京廣置田產。要知道當時東京城可是寸土寸金,我們后世所仰慕的蘇軾、蘇轍一輩子都沒買得起東京的房子。

雖然錄取率高了,但考試還是要憑真本事的。然而到了北宋晚期,朝綱腐敗,通過賄賂官員也可以被錄取。比如宣和六年(1124年)的殿試,宦官梁師成收受了一百多名富商公子哥的賄賂,每人行賄七八千緡,結果都中了進士。到了南宋晚期,更是連走個考試的過場都不需要了,為了應對北方蒙古人的進攻,朝廷大量增加軍需品的供給,為了籌措所需資金,開始了賣官鬻爵的生意,明碼標價,童叟無欺。那些獲得士大夫身份的商人們,一方面滿足了自己的虛榮心;另一方面,有一定實權職位的商人也從中獲得了一定收益。

宋代畫作中的私塾場景

有關系才能做大生意

宋朝的商人除了希望兒子能夠通過科舉考試謀得一官半職外,他們還把希望寄托在女兒身上,通過聯姻的方式庇佑門戶,同時獲得更大的商業利益。有直接送進宮侍奉皇帝的,比如酒店大老板孫賜就把自己的女兒送入皇宮,做了宋太宗的妃子;有嫁給宗室的,比如東京城超級土豪“大桶張家”有三十多個縣主(注:縣主是皇族對女子的封號);也有攀附外戚的,比如茶商馬季良就娶了劉美的女兒,劉美就是那個把自己老婆獻給趙恒(注:即后來的宋真宗)的人。當然,并非所有的富商都可以攀附皇親國戚,更多的富商還是會把目光瞄向士大夫們,在每年科舉放榜的時候,御街上都有人爭奪未來的夫婿,那場面的熱鬧程度遠勝現在的相親節目現場。

有了官家的庇護和照應,生意也就更好做了,特別是對于大商人來說。在宋朝的時候,官府對于茶、鹽、礬、酒這些都采取專賣制度,比如經營鹽必須先到官府去繳納一定費用獲得“鹽引”,然后到指定的地點去采購,販運回來后到規定的地點售賣。我們所熟知的西門大官人當時就傍上了江淮巡鹽使,僅通過轉賣“鹽引”就可以獲得暴利。經營酒也一樣,全國除東京、西京、南京外均實行酒品專賣,官府負責釀酒直銷,在三京實行“榷酒”制度,由官府負責造酒曲,然后由官府特約指定大型酒商從官府買曲釀酒,繼而再將其中的一部分成品賣給小的酒戶,那些大的商家從中獲利頗豐。

富商們還有一個最掙錢的行當——高利貸,上文提到的“大桶張家”還有西門慶都是做這種生意的。西門慶主營“借官債”,就是把錢借給中了進士但尚未被錄用的官員,以及守孝結束重回官場需要打點關系的官員,當這些官員發達了,商人不僅可以收回本利,往往還能獲得更大的收益。當時最普遍的高利貸生意是質庫,也就是典當行。北宋末年的時候,東京城內的質庫多達上萬家。

有錢更要有面子

在宋代,商人的社會地位與經濟地位之間的差距越來越大,他們雖然沒有士大夫的身份,但是他們的財富卻足以與上層士大夫相匹敵。所以,商人們一方面希望子孫能夠通過科舉跨越到士大夫階層;另一方面也在模仿、追求上流社會士大夫階層的品味,在談笑風生和附庸風雅中彌補心理上無法逾越的鴻溝。

七檁三架梁結構,商人家只能有五架梁

最能夠直接展現他們財富的是房舍,為什么不能稱之為宅院?因為當時有明文規定:“私居執政親王曰府,余官曰宅,庶民曰家。”(《宋史·輿服》)只有官員的房舍才能稱為“宅”。另外還規定了:“凡民庶家,不得施重拱、藻井及五色文采為飾,仍不得四鋪飛檐。庶人舍屋,許五架,門一間兩廈而已。”簡單說就是房子不能建得很高,也不能建得很大,而且不能過分裝飾,不能有重拱、飛檐、藻井。即便如此,商人們仍然會在嚴格遵守這些規定的基礎上,不遺余力地興建華舍,如占地面積要大,要使用名貴的木材,以及在其他方面進行裝飾。宋仁宗初年,張方平在《食貨論·畿賦》就指出:“都城之內,大商富賈……乘堅策肥,履絲曳彩,羞具、屋室過于侯王。”在《癸辛雜識》中也有記載,有些富商會花萬金將名貴的沉香木和檀木從遙遠的東南亞熱帶國家運來,作為屋舍的梁柱,地面鋪裝著釉磚,上面還雕鏤著花草的圖案。當然,一旦成為官商之家,也就不受這種限制了。

除此之外,朝廷還規定“非品官毋得起門屋,非宮室寺觀,毋得彩繪棟宇及朱漆梁柱、窗牖、雕鑄柱礎”,商人的屋舍只能是墻式門,不能起門樓,建筑也不能有任何彩繪,更不能用朱漆粉刷房屋。宋朝禮制同樣對室內的裝飾有著嚴格的規定,只有皇帝才能用朱漆床,因此富商家中的家具通常都漆成黑色。但房間的四壁往往掛滿了畫軸和墨寶,其中不乏價格不菲的前朝傳世作品。富商也與士大夫一樣熱衷于收藏書畫,《圖畫見聞志》中就有北宋初年富商劉元嗣花費白金四百兩購買了王齊翰《羅漢十六軸》的記載;仁宗朝的時候,淮海富商陳永也曾許以十萬錢購買《春龍起蜇圖》而不得。為了滿足富商們附庸風雅的喜好,京城的大酒樓和茶館的門廳和房間里,也都掛滿了寄賣于此的名家字畫。除此之外,富商的房舍里往往還擺設有出土的古玩,以及在當時的上層社會頗為流行的打篆香、焚沉香。

當然除了這些陳設之外,在生活方面富商們同樣毫不含糊。北宋文學家石曼卿的鄰居就是一個大富商,“日聞歌舞之聲”、“家妾曳羅綺者數十人”。富商們用自己的財富在屋舍里歌舞升平,也會像士大夫那樣流連于名妓之間。有時難掩一種“暴發戶”的丑態:周密《齊東野語》中記載了一個富二代沈大公子,為了追求當時的京師名妓蔡奴,有一次將賣珠人的所有珍珠都撒在了房間里;還有一次帶著蔡奴來到京城最大的酒樓樊樓,將現場所有人的酒飯錢全部包了下來,為博美人一笑不吝千金,連京城的士大夫都嘆為觀止。

可以說,宋朝商人是一個十分特殊又矛盾的群體:一方面,他們在傳統觀念中處于士農工商的最末端,擁有最低的社會地位;另一方面,在商品經濟極其發達的時代,他們獲得了可以同士大夫相媲美的財富,構建出接近于近代的商業文明。于是,這樣一種物質與心理上的強烈反差,讓宋代的商人將目光轉向了士大夫,通過模仿、結交、加入士大夫群體,努力爭取與其經濟地位相稱的社會地位,這構成了獨特的宋代商人圖景。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|