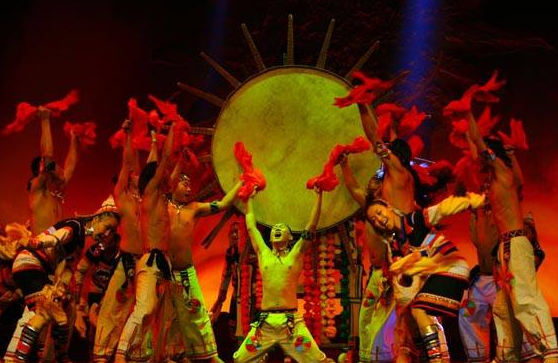

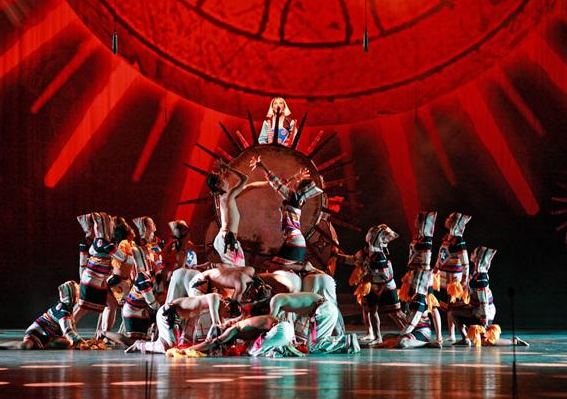

大鼓舞,是基諾族民間舞蹈中歷史悠久、在群眾中有著深遠影響的舞蹈,流傳于云南省西雙版納傣族自治州景洪市基諾山基諾族鄉(xiāng)的基諾族村寨。基諾族有本民族的創(chuàng)世神話傳說。他們視之為本民族的"根譜",并以歌、舞、節(jié)慶祭儀等形式,加以崇拜和紀念,起著民族歷史課、課堂和教材的作用。基諾族《阿嫫堯白造天地》的神話傳說中言:他們的祖先是從大鼓里出來的,因此,視大鼓為神物。

"大鼓舞",基諾語稱"厄扯歌",最早稱為"白臘泡司土歌","白臘泡"是巫師,"司土"是寨名。民間傳說,洪荒年代基諾族的祖先阿麥腰白造了一只大鼓,讓麥黑與麥妞藏在鼓內(nèi)躲過了災(zāi)難。此后,麥黑與麥妞繁衍了基諾族的后代。因此,基諾族人民世世代代跳大鼓舞,以紀念阿麥腰白,并將大鼓作為神圣之物,供在卓巴(寨老)家中。大鼓舞開始是一個獨舞。現(xiàn)在跳的"厄扯歌"是在"司土歌"的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。

基諾族的大鼓長約1米左右,直徑在四、五十厘米之間,兩面蒙有牛皮,平時禁止敲擊,只有在過特懋克節(jié)和祭祀稱為"鐵羅嫫嫫"的神靈時,方能敲擊大鼓和跳大鼓舞。

跳大鼓舞有一套完整的儀式:舞前,寨老們要先殺一頭乳豬、一只雞,供于鼓前,由七位長老磕頭拜祭,其中一人念誦祭詞,祈禱大鼓給人們帶來吉祥平安。祭畢,由一人雙手執(zhí)鼓槌邊擊邊舞,另有若干擊、擊镲、伴舞伴歌者,跳大鼓舞時的唱詞稱"烏悠殼",歌詞多為基諾人的歷史、道德和習慣等內(nèi)容,舞蹈動作有"拜神靈"、"歡樂跳"、"過年調(diào)"等。大鼓是基諾族的禮器、重器和神物,只能掛在卓巴(寨老)家的神柱上,制造大鼓要遵循很嚴格的程序。

基諾族村寨之間過節(jié)的形式比較多樣,有的村寨至今保留著搶鼓習俗,大家都去搶那面能帶來好運的鼓,但搶鼓過程要動各種腦筋,非常有趣。在巴舍、巴朵等寨子里,每逢特懋克節(jié),大家會唱著自發(fā)聚在一起,然后挨家挨戶地跳舞,在家留守的主人則會準備好酒菜招待舞者。

基諾族大鼓舞蘊涵豐富的歷史文化內(nèi)涵,有一定的藝術(shù)性和觀賞性,只有3名年過七旬的老人尚能掌握大鼓舞儀式的全過程及全部舞蹈動作,已處于極度瀕危的境地,急需加以保護。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|