解放路,是杭州老城區(qū)的主干道,當年因為集中了醫(yī)院、書店、商場、銀行等機構,成為杭州的繁華所在,車水馬龍,川流不息。在解放路的新華書店對面,有一條小路叫惠興路,與解放路一比顯得分外幽靜。沿著小路往里走,不多久就能看見一座紅白相間的大樓,方正大氣,寬闊而軒昂,這就是原浙江省電話局

屋頂?shù)难b飾欄板精雕細刻,疏密有致

剛建好的大樓只有3層,后來大修時加了一層

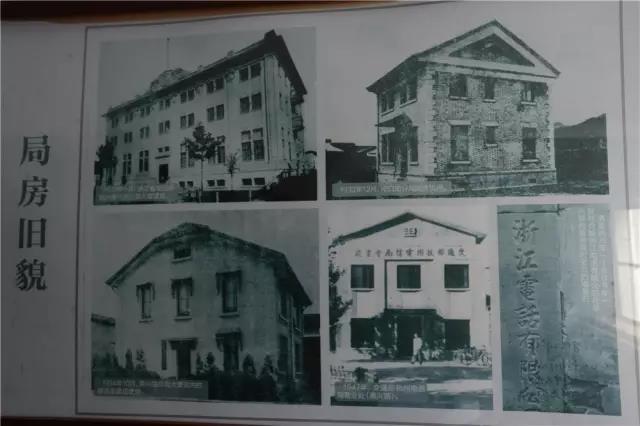

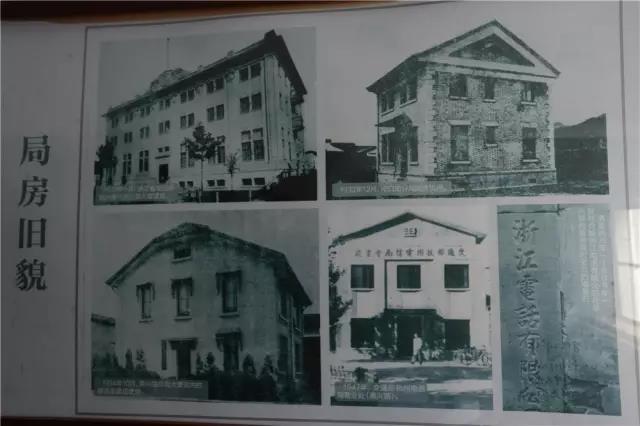

省電話局舊貌,不同立面

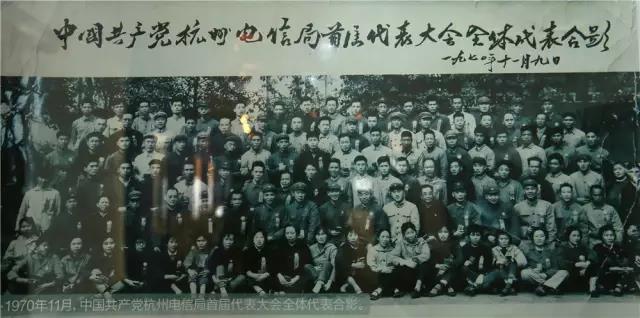

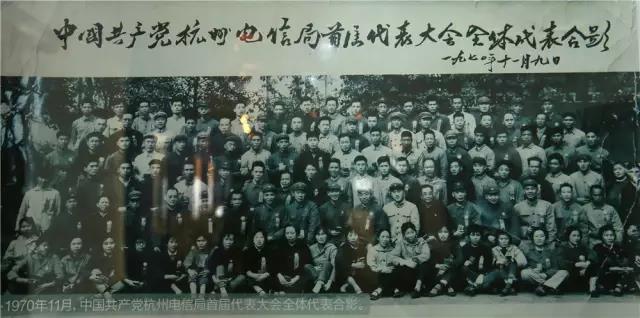

軍裝、軍帽,上世紀70年代的典型裝扮

1930年電話局大樓奠基時的基石仍在

一樓有4米多高,冬暖夏涼

舊式照明燈,訴說著歷史

早期的電話交換機布滿了灰塵

最早的韋斯登重錘式波紋收報機

歷史的見證

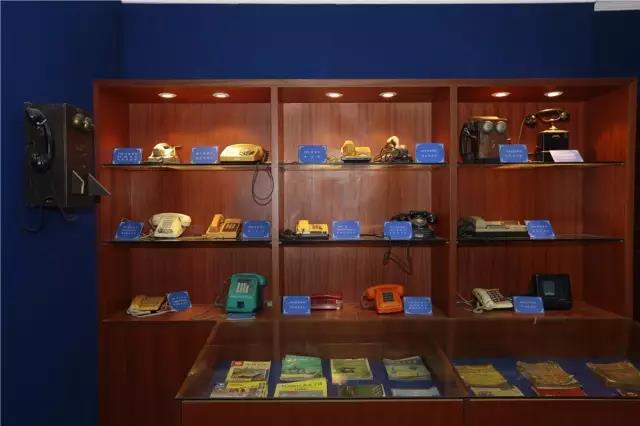

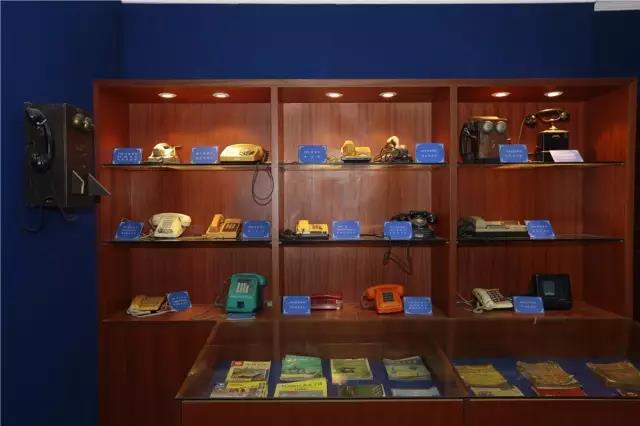

不同時期的電話機,見證了電信業(yè)的發(fā)展

。

正門窄小、典雅、紋飾精致大方,是典型英倫風格

如今的電話局大樓依然端莊大氣

正門窄小、典雅、紋飾精致大方,是典型英倫風格

如今的電話局大樓依然端莊大氣

屋頂?shù)难b飾欄板精雕細刻,疏密有致

黃健平,還有四個月就到了退休的年齡,對他來說,退休除了離開工作崗位,更多意味著離開這幢工作了幾十年的大樓。回憶起自己剛剛工作,踏入這幢大樓的情景,黃健平還是有點激動:40年前,杭州不像現(xiàn)在啊,哪里有噶許多高房子啊。這個樓在當時那就算很有派頭啦,每天到這里來上班,整個人都是洋洋得意的,那感覺就和現(xiàn)在高級白領進寫字樓一樣的哦!

剛建好的大樓只有3層,后來大修時加了一層

省電話局舊貌,不同立面

軍裝、軍帽,上世紀70年代的典型裝扮

1930年電話局大樓奠基時的基石仍在

一樓有4米多高,冬暖夏涼

舊式照明燈,訴說著歷史

八十五載歲月變遷,大樓依然端莊大氣

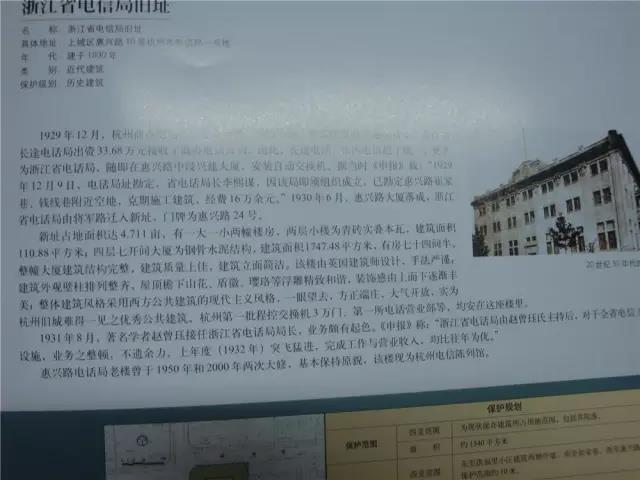

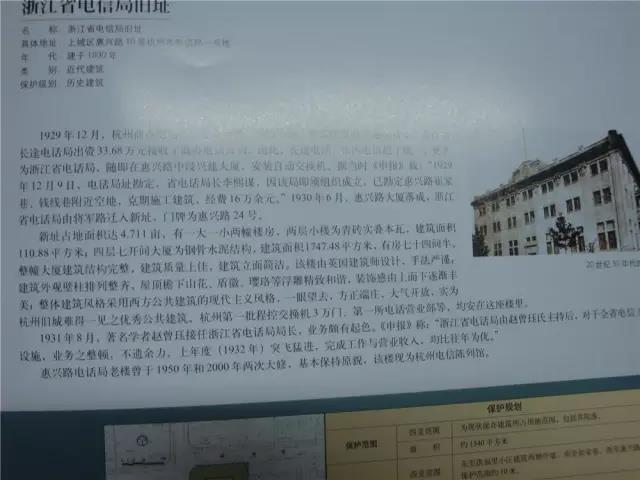

事實上,這幢大樓的年紀并不是只有40歲,他的歷史比很多人想象中要長遠得多,甚至可以追溯到杭州電信事業(yè)的初期。1929年12月,杭州商辦電話公司業(yè)務下滑,難以為繼,接國民政府交通部指令,浙江省長途電話局出資33.68萬元接收了商辦電話公司。由此,長途電話、市內(nèi)電話趨于統(tǒng)一,更名為浙江省電話局,隨即在惠興路中段興建大廈,安裝自動交換機。

據(jù)當時《申報》載:“1929年12月9日,電話局址勘定,省電話局長李熙謀,因該局即須組織成立,已勘定惠興路崔家巷、錢線巷附近空地,克期施工建筑,經(jīng)費16萬余元。”

1930年6月,惠興路大廈落成,浙江省電話局由將軍路遷入新址,門牌為惠興路24號。歲月變遷,曾經(jīng)的惠興路24號變成了現(xiàn)在的惠興路10號,但大樓的端莊、開放卻一直沒有改變。

整個建筑占地面積達4.711畝,有一大一小兩幢樓房,二層小樓為青磚實疊本瓦,建筑面積110.88平方米;四層七開間大廈為鋼骨水泥結構,建筑面積1747.48平方米,有房74.5間。整幢大廈建筑結構完整,建筑質(zhì)量上佳,建筑立面簡潔。該樓由英國建筑師設計,手法嚴謹;建筑外觀上壁柱排列整齊,屋頂檐下山花、盾徽、瓔珞等浮雕精致和諧,裝飾感由上而下逐漸豐美;整體建筑風格采用了西方公共建筑的現(xiàn)代主義風格,一眼望去,方正端莊,大氣開放,在當時的杭州公共建筑中,浙江省電話局大樓無疑是出類拔萃的。

浙江省電話局大樓的建成,離不開當時的浙江省電話局長李熙謀。李熙謀(1896—1975),字振吾,浙江西塘鎮(zhèn)人。早年畢業(yè)于上海工業(yè)專門學校(即原本的中國第一代高校南洋公學,后發(fā)展成為中國五大交通大學的鼻祖)電機專業(yè);后考取浙江官費留美。1918年獲麻省理工學院電機工程碩士學位,嗣后又獲哈佛大學哲學博士學位。回國后,先后在浙江大學、暨南大學任教。1927年夏,任浙江大學工學院首任院長。次年兼任浙江省第一任電話局局長、省廣播電臺臺長。在任期間,建立了全省長途電話網(wǎng),辟設杭州市自動電話,設置各縣電臺。

從李熙謀的背景可以看出,他是當時中國接受了最優(yōu)質(zhì)教育的那些人,且有留美經(jīng)歷,并成為當時最優(yōu)秀的學者。這樣一個人主持建造的大樓,自然在風格上與中國傳統(tǒng)建造完全不同。

早期的電話交換機布滿了灰塵

最早的韋斯登重錘式波紋收報機

在這里,誕生了杭州與浙江電信的無數(shù)第一

如此大規(guī)模的鋼筋水泥結構建筑,在當時的杭州并不多見。該建筑充分發(fā)揮了鋼筋水泥結構粗礦、豪邁的風格特點。尤其是外立面壁柱一字排開,整整七個開間,與門前的小路兩相對照,顯得高大雄渾,氣勢十足。更為難得的是大樓粗中有細,屋頂?shù)难b飾欄板精雕細刻,疏密有致;四層窗戶在整齊中又極盡變化,有的有窗檐,有的沒有,窗框大小、紋飾也各不相同;正門更是典型英倫風格,窄小、典雅、紋飾精致大方。

此樓不僅外觀獨特,造型雅致,內(nèi)部功能也非常實用。大樓層高高,一樓更是高達4米多,開窗多,通風采光良好;整體厚度大,用料足,堅固、隔熱、承重;既適合辦公,也適應安裝各種精密設備。正是在此樓中,杭州市乃至浙江省的電信事業(yè)度過了他的前網(wǎng)絡時代。

大樓建成一年后,迎來了一位新的主人,李熙謀的校友——趙曾玨。趙曾玨(1901-2001),字真覺,籍貫上海。1924年畢業(yè)于南洋公學電機系,后赴英美留學,1929年獲美國哈佛大學電信工程碩士學位。同年秋回國,任國立浙江大學教授。1931年8月,趙曾玨接任浙江省電話局局長,業(yè)務頗有起色。《申報》稱:“浙江省電話局由趙曾玨氏主持后,對于全省電信工程之設施,業(yè)務之整頓,不遺余力。上年度(1932年)突飛猛進,完成工作與營業(yè)收入,均比往年為優(yōu)。”

可以說,這兩任局長為大樓與浙江電信事業(yè)數(shù)十載的發(fā)展打下了堅實的基礎。而在大樓中誕生了杭州與浙江電信的無數(shù)第一:

1932年4月1日,比利時旋轉(zhuǎn)制自動電話在大樓中開通,從此,杭州有了自動電話;

1937年5月19日,杭州開辦國際長途電話業(yè)務,從此杭州與世界的交流進入電話時代;

1960年1月,開通國產(chǎn)步進制自動交換機,電話號碼由四位升至五位;

1976年7月1日,杭州開辦長途自動直撥電話業(yè)務;

1986年9月24日,杭州首次引進程控電話。

……

談起這些輝煌的歷史,黃健平滿是驕傲,畢竟作為一個老電話人,他對大樓是有感情的,而且很多場景,也都是他自己的親身經(jīng)歷,這些歷史既屬于大樓,也屬于他。2003年6月,值杭州電信誕生120周年之際,杭州電信分公司在大樓內(nèi)創(chuàng)建了杭州電信陳列館,而這個陳列館的建立可以說是黃健平此生參與的最重要的工作。

歷史的見證

不同時期的電話機,見證了電信業(yè)的發(fā)展

書籍

如今的電話局大樓已改造成“杭州電信陳列館”

如今走進大樓,昔日的繁忙與熙攘已然遠去,留下的是一張張圖片與一個個實物,無聲地記錄著杭州電信業(yè)一百多年來所走過的歷程。如今的大樓已改造成“杭州電信陳列館”,展出了從1883年到2003年杭州電信業(yè)發(fā)展過程中的若干實物和史料。

整個展廳分為電報廳和電話廳兩大部分。在電報廳里,記錄了杭州電報業(yè)最初的景象:長袍馬褂的電報人,留著辮子,操作著韋斯登重錘式波紋收報機,機器上裝配著鏈條、齒輪、傳動軸、鉚釘……各種復雜而“龐大”的零件。而接收到只是冷冰冰但又復雜的電訊密碼,還需翻譯才能成為平常人能讀懂的文字。現(xiàn)在,人們只要動一下手指,文字、圖片、聲音、圖像、文件……各種各樣的信息就能通過各種渠道發(fā)布出去,瞬間傳播到全世界的各個角落。

電話廳里,則回顧了從最早的比利時電話交換機到上世紀60年代的國產(chǎn)自動交換機,再到程控電話的發(fā)展歷程,再現(xiàn)杭州電話業(yè)從無到有、有進口到國產(chǎn)的整個過程。

站在現(xiàn)代人的立場,可能無法理解當時的通訊手段,但在那個“家書抵萬金”的年代,電報的迅捷、準確以及相對的私密性,已經(jīng)是時代的最高科技,也能給人們帶來無數(shù)的新奇與驚喜。從情感的角度來說,現(xiàn)代人多元化的通訊手段,所帶來的直觀感受也無非是喜怒哀樂,這一點古今并沒有什么不同,但由于古人受限于通訊手段的單一化,電報所帶來的情感沖擊有可能更為深刻與激烈。

而當年,這幢大樓可以說是當時杭州的信息中心,幾乎所有杭州人所獲得的關于外部世界的第一手資料都是來自這里。戰(zhàn)爭、建設、運動、家國情仇等,都通過這里來傳遞。難以想象,在那個風云變幻的年代,這幢大樓給杭州人帶來過怎樣的喜悅、驚奇、悲哀、憤怒……

隨著時間的推進,電話機、大哥大、尋呼機、手機、小靈通各種通訊設備層出不窮,當這些物品一個個呈現(xiàn)在眼前的時候,你看到的不僅僅是科技的革新,也是人類交流手段的演進。走在大樓中,耳邊仿佛隱約回響起各種滴滴滴、鈴鈴鈴以及振動、撥號、呼叫、轉(zhuǎn)接、繁忙……這些熟悉又漸漸遠去的聲音,這不止是通訊工具所發(fā)出的聲音,也是歷史留下的回響。

大樓中每一件展品,黃健平都如數(shù)家珍,因為這里的展品大多數(shù)都是經(jīng)他尋訪、整理、篩選而來。他一直都希望能讓這些展品與廣大市民相見,得以讓大家了解杭州電信業(yè)的發(fā)展歷史。但展覽館已經(jīng)落成十多年了,由于種種原因,一直沒有對外開放,這些無聲的歷史也靜謐地留守在大樓當中。如同門前的那條小路,與繁華近在咫尺,但無論春秋,安寧依舊。

大樓所保存的那一段輝煌,也隨著歷史的發(fā)展,逐漸被時間所慢慢掩蓋。不知道將來的人們,當他們聽見那遙遠的電報、電話所發(fā)出的古老聲音時,又會是一番怎樣的感受。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|