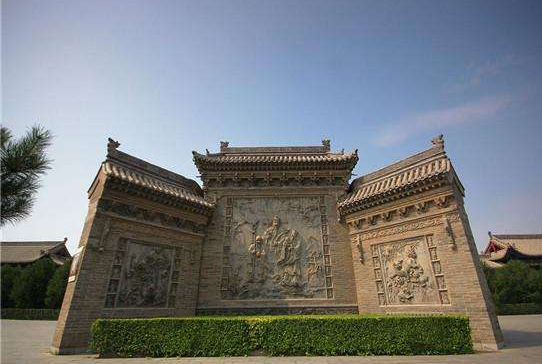

中國傳統建筑歷史悠久,照壁是其中一個重要元素。照壁,也稱影壁,照壁最早出現在西周時期的建筑遺跡中,至明朝時期盛行。作為中國數千年來傳統建筑意境的獨特表達,有藏風聚氣,保家宅平安的寓意,更彰顯主人顯赫地位。

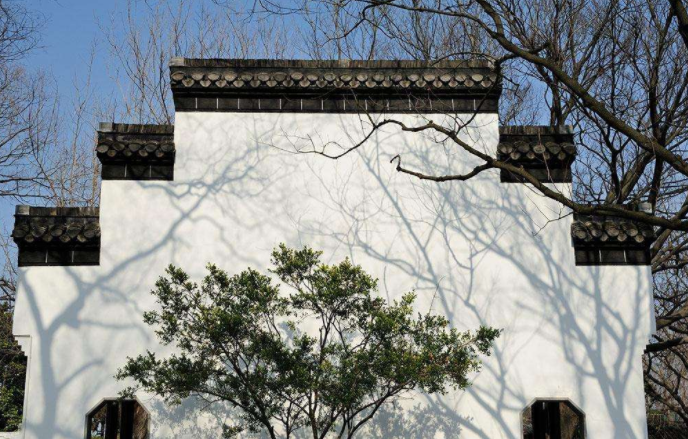

照壁,亦稱做影壁、影墻、照墻,是古代寺廟、宮殿、官府衙門和深宅大院前的一種建筑,即門外正對大門以作屏障的墻壁。照壁為中國傳統民居建筑形式四合院必有的一種處理手段。風水講究導氣,氣不能直沖廳堂或臥室,否則不吉。避免氣沖的方法,便是在房屋大門前面置一堵墻。為了保持“氣暢”,這堵墻不能封閉,故形成照壁這種建筑形式。另外,照壁作為建筑組群前面的屏障,可以以別內外,增加威嚴和肅靜的氣氛,有壯觀和裝飾的意義。照壁也是進大門之前的停歇和活動場所,為停放車轎上下回轉之地。

古代照壁的砌筑十分講究,一般多用清水磚雕花嵌縫砌作。《營造法原》對照壁墻的砌法有具體描述:“托渾起線以上做拋枋,上出飛磚至瓦口,屋頂上作硬山,筑紋頭、哺雞脊。其精美者往往于拋枋上置定盤枋、坐牌科、架桁椽以承屋面。亦有施枋二至三重者,可謂備極華麗”。

照壁墻正對府宅大門,面臨街坊,精美的雕花、講究的工藝使整個宅地顯得富麗堂皇。照壁墻面上的水磨青磚,一般是方磚斜嵌或嵌成八角、小方等圖形,顯得光潔古雅。照壁中間用磚雕或石刻“福”“鴻禧”“開門見喜”“納福吉祥”字樣。華夏最早的照壁見于陜西省岐山西周宮殿遺址,明清以降,照壁形式愈加講究。寺廟府衙宅邸門前均有照壁,顯得氣勢森嚴。

照壁總體上由三部分組成,分別為壁座、壁身和壁頂。就壁座而言,宮廷和寺廟的壁座多為須彌座,須彌座受佛教文化影響,由佛座演變形成,造型復雜多樣,包括蓮瓣、卷草等花飾;民居的多成臺基座,造型較為單一。

壁身又稱壁心,內多磚石雕刻,有些則使用琉璃。而壁頂包括了瓦、脊、吻獸等,宮殿則會增加斗拱、挑梁等部件。壁頂樣式繁多,和古代中國屋頂類似,以嚴格的等級制度進行劃分,包括廡殿式、歇山式、懸山式、卷棚式、硬山式等。

照壁從材質上分為,琉璃照壁、石制照壁、木質照壁、磚雕照壁等......

琉璃照壁:主要用在皇宮和寺廟建筑,最具代表的是故宮和北海的九龍壁

石制照壁:移建到北海公園的鐵影壁就是完全用石頭雕制的,民間很少出現

木制照壁:由于木制材料很難承受長久的風吹日曬,一般也比較少見

磚雕照壁:大量出現在中國民間建筑中,是中國傳統影壁的最主要形式

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|