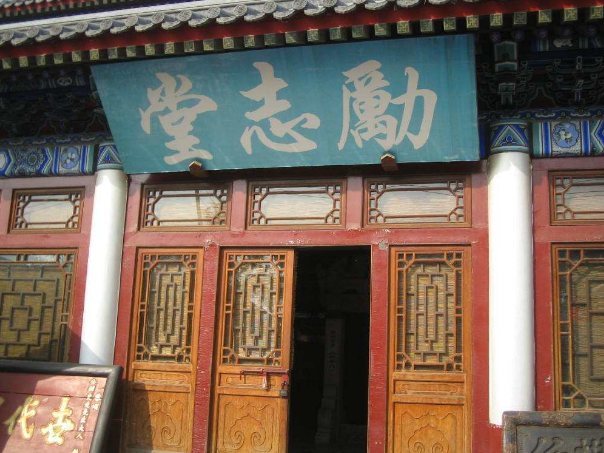

門匾記載著一段歷史,也反映著時代變遷。上世紀五六十年代的門匾內容大多為“勤儉持家”“勤儉建國”“自力更生”“艱苦奮斗”“勞動光榮”“厚德載物”等。而改革開放后,農村面貌發生了翻天覆地的變化,特別是進入21世紀,富裕起來的農民建新房的熱情高漲。

此時的農村門匾已沒有了木質的,街門多是油光锃亮的朱紅色大鐵門,門匾也都用精致美觀的瓷磚鑲嵌,看上去既富麗堂皇,又莊重大方。門匾內容有“家和萬事興”“耕讀傳家”“貴在自立”“寧靜致遠”“福居鴻光”“德茂福盛”“惠風和暢”“室雅人和”“鐘靈毓秀”等,內容更為豐富。

在眾多用途的匾額中,不得不提一下最為古人所重的科舉匾額,也稱“功名匾”,是當年士子光耀門楣的象征。中國科舉制度的孕育和產生,歷經了一千多年漫長的歷史過程。“選拔賢才”治理國家,是歷代統治者的共同愿望。

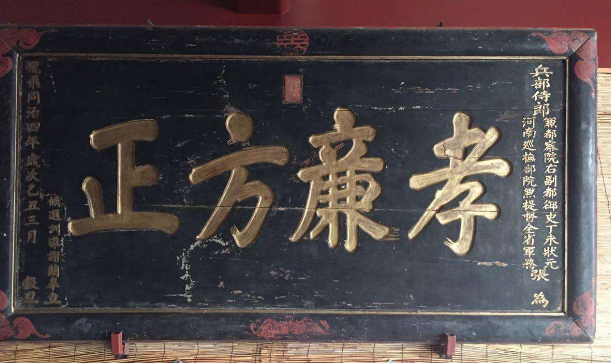

“品優德厚”“美繼秦臺”“清標彤史”……科舉匾額多為主持科舉考試的高級官員題寫。這些科舉出身的官員,書法造詣極高,榜書大字風格各異,觀賞性強,用典豐富,幾乎囊括了中國所有勸勉激勵之詞。

在北京有一個私人博物館——北京科舉匾額博物館,共收藏木石匾額五百多方,其中石刻匾額近五十方、明清32名狀元題寫的匾額四十余方,以及13名榜眼、12名探花題寫的匾額。

一看科名層次。古人所言科名,類似今日的學歷、學位。如舉人、進士誰高誰低,貢生、監生屬什么學歷等。

二看題匾人。匾額如同字畫,題屬人不同,其文物價值也不相同。

多數題匾人是進士出身,也有不少狀元、榜眼、探花。從官職上講,有宰相、大學士,多為總督、巡撫、學政、主考一類官員。

三看書法。古代科舉考試,對書法要求很高。這些匾額有不少著名書法家,一睹名人書法,各類書體,當是一大享樂。

四看國學。科舉匾額幾乎是無一字無出處,無一字無來歷。激勵后學的語句甚多,也可以說對傳統美德的贊頌,集中地體現了國學精華。

五看制匾工藝。木匾、石匾、磚匾制作工藝各不相同,集中反映了雕刻、篆刻、紋飾的高超技藝。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|