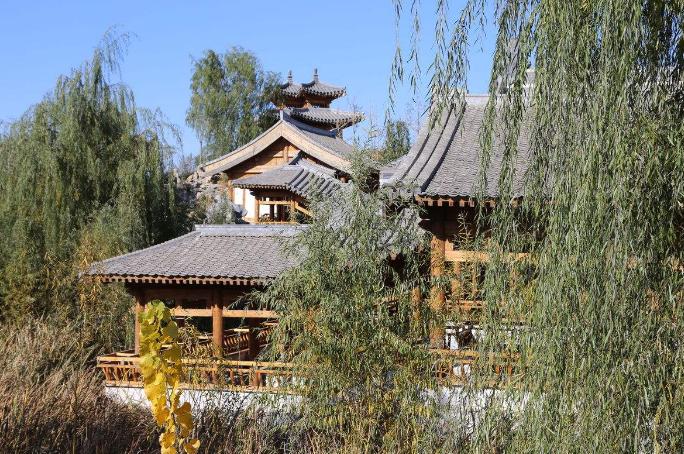

中國古代大部分地區使用木構承重的建筑,廣泛分布于漢、滿、朝鮮、回、侗、白等民族的地區,是中國使用面最廣、數量最多的一種建筑類型。主要優勢有以下幾點:

1)取材方便

①資源豐富,黃河流域等地散布大量茂密的森林;②木材易于加工,利用石器即可完成砍伐、開料、平整、作榫卯等工序。后來青銅工具以及后來的鐵制斧、斤、鋸、鑿、鉆、刨等工具的使用,使得木結構的技術水平迅速提高。

2)適應性強

木架建筑是由柱、梁、檁、枋等構件形成框架來承受屋面、樓面的荷載以及風力、地震力的,墻并不承重,只起圍蔽、分隔和穩定柱子的作用,因此民間有“墻倒屋不倒”之諺。房屋內部可較自由地分隔空間,門窗也可任意開設。使用的靈活性大、適用性強,無論是水鄉、山區、寒帶、熱帶,都能滿足使用要求。

3)有較強的抗震性能

木構架的組成采用榫卯結合,木材本身具有柔性,加上榫卯節點有一定程度的可活動性,使整個木構架在消減地震力的破壞方面具備很大的潛力。

4)施工速度快

木材加工遠比石料快,唐宋以后使用了類似今天的建筑模數制的方法(宋代——材;清代——斗口),各式木構件的式樣也已定型化,因此可對各種木構件同時加工,制成后再組合拼裝。

5)便于修繕、搬遷

榫卯節點有可卸性,替換某種構件或整座房屋拆卸搬遷,都比較容易做到。

當然,木構架也不是沒有缺點,木架建筑根本性缺陷吧:

1)木材越來越稀少,森林的大量砍伐,使我國的生態環境日益惡化,也使木架建筑失去了發展的前提。

到宋代,建造宮殿所需的大木料已感緊缺,因此《營造法式》用法規形式規定了大料不能小用,長料不能短用,邊腳料用作板材,柱子可用小料拼成,等一系列節約木材的措施。到了元代的時候,更是因為連年戰亂,主動或被動的采取了減柱造和移柱造的做法。

2)木材自身缺陷

①木架建筑易遭火災。

各地城鎮因火災而燒毀的大片房屋的記載不絕于書。

②在南方,白蟻對木架建筑的嚴重威脅;

③木材受潮后易于朽壞;

3)無論是抬梁式還是穿斗式結構,都難以滿足更大、更復雜的空間需求,木材的消耗量也很大,限制了繼續發展的前景。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|