傈僳族阿尺木刮,意為“山羊的歌舞”或“學山羊叫的歌調”,流傳于云南省迪慶藏族自治州維西傈僳族自治縣葉枝鎮的同樂、新樂一帶,是當地傳統的自娛性民間歌舞。“阿尺木刮”涉及傈僳族人民婚喪嫁娶、節日喜慶、歡慶豐收、喜迎賓客等日常生活的方方面面,實現和促進了人與人之間的情感交流。“阿尺木刮”作為有較高藝術價值的民族歌舞載入了《中國民間舞蹈集成》。

“阿尺目刮”是一種群眾自娛性舞蹈,流傳于以葉枝鄉為中心的瀾滄江上游地帶,其特點是不用樂器,自始至終踏歌起舞,樂歌以領唱和伴唱合成,每一樂曲開頭,都有一個無唱詞內容的起音,其音顫抖悠揚,宛如曠野里山羊的悠悠長鳴。每隊1名領唱者,其余合唱,唱的內容十分豐富,可從遠古洪荒的神話傳說,唱到身邊的生產生活,可承襲前人留下的唱詞,也可即興自編自唱。參舞者分為男女兩隊,如果男、女兩隊的領唱者旗鼓相當,往往一場“目刮”唱幾天幾夜尚不能絕。

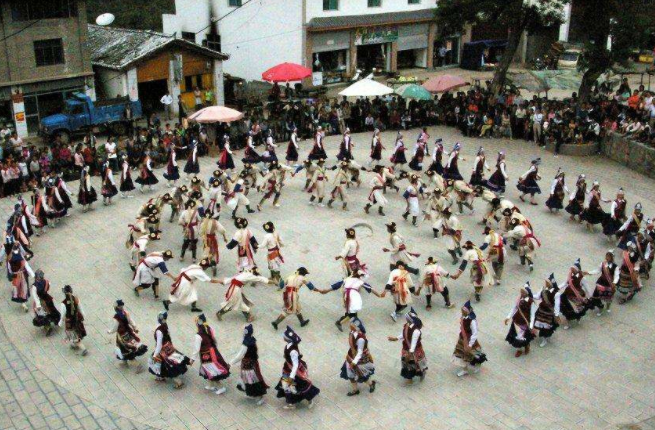

“阿尺目刮”舞蹈的跳法共有十多種,包括“左倮鄧”(舞圓環)、“臘臘鄧”(進退舞步)、“灑托閉”(三步跺腳)、“阿尺鄧”(跳山羊)、“別別瑪”(舞旋風)等,其中“瑪奪擔”(尋求愛侶)、“矣然鄧”(迎賓客、)等在特定場合才跳,不同的跳法還配有大圓圈、直縱隊、半圓弧等不同的隊形。

傈僳族歌舞“阿尺木刮”意為“山羊的歌舞”或“學山羊叫的歌調”,流傳于云南省迪慶藏族自治州維西傈僳族自治縣葉枝鎮的同樂、新樂一帶,是當地傳統的自娛性民間歌舞。

維西歷史上交通閉塞,傈僳族少與外界往來,生產方式基本處于半農半牧階段。山羊是家家必養的牲畜,羊與維西傈僳人的生活關系極為密切。“阿尺木刮”亦與山羊有關,是維西傈僳人傳統生產生活和思想感情的生動表現。

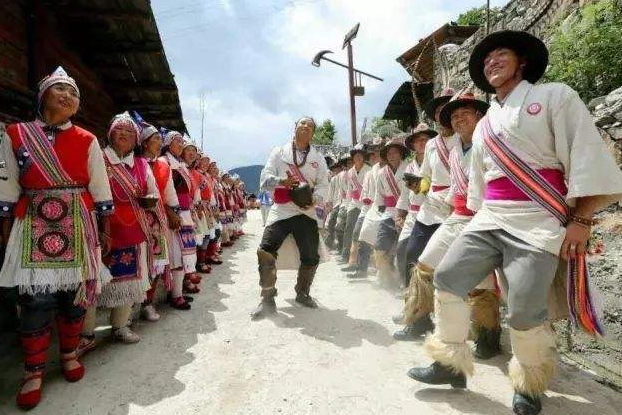

阿尺木刮”舞者的服飾十分獨特,據清代余慶遠《維西見聞錄》記載,表演“阿尺木刮”時“男挽髻戴簪,編麥草為纓絡綴于發間,出入常佩利刃。婦挽發束箍,盤領衣,系裙褲”。這種別具一格的服飾到20、21世紀已不多見,在“阿尺木刮”表演中仍保持“編麥草為纓絡綴于發間”的惟有葉枝鎮境內的傈僳族。

“阿尺木刮”舞蹈形式熱烈奔放,風格獨特,基本上保持著傳統的民間藝術形態。

“阿尺木刮”的跳法,一共有十多種,動作及聲音都明顯模仿山羊及游牧生活中的一些事,具有濃厚的原始性和自然性。它用音樂和舞蹈的形式,講述了傈僳族在漫漫歷史長河中的發展歷程,表達了傈僳族人民熱愛大自然、向往幸福生活的質樸情感。

“阿尺木刮”涉及傈僳族人民婚喪嫁娶、節日喜慶、歡慶豐收、喜迎賓客等日常生活的方方面面,實現和促進了人與人之間的情感交流。阿尺木刮作為有較高藝術價值的民族歌舞載入了《中國民間舞蹈集成》。阿尺木刮舞蹈形式熱烈奔放,風格獨特,基本上保持著傳統的民間藝術形態。

阿尺木刮自從20世紀80年代中期開始走出山鄉,跳到縣城、州府之后,受到觀眾廣泛稱贊。1997年9月,迪慶藏族自治州舉辦的40年州慶暨毗鄰藏區文化藝術節上,阿尺木刮演出奪得金獎。從那時起更多的人領略了阿尺木刮的魅力,凡有重要活動演出,阿尺木刮都作為首選節目。[5]到21世紀初,一些傳統舞蹈套路只有部分老人還會跳,面臨著傳承危機。國家非常重視非物質文化遺產的保護,2006年5月20日,傈僳族阿尺木刮經國務院批準列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|