《國家寶藏》第二季第四期節目中,鄭愷化身年輕的“后蜀末代皇帝”孟昶,帶大家走進歷史上的神秘后蜀,揭開十三經石刻神秘傳奇!

中國古代中央政府在碑石上刊刻官定儒家經書,被稱為“石經”。從春秋戰國時開始,古人就習慣把經典著作刻在石頭上以便永久保留。“書之竹帛,鏤之金石”,廣泛存在于佛經、儒經等經典的記載和傳播之中。自東漢刻熹平石經起,以后各朝有的續刻石經。

為何偏偏后蜀能刊刻石經呢?

“石經”,對于統一文字、推廣教育有重要作用。一般來說,石經要在內部環境相對穩定,國家經濟條件相對富庶的環境下,才能會被刊刻。五代是唐宋之交的“大亂斗”時期,后蜀是五代十國中的一個國家,以成都為國都。當時藩鎮割據互相撕扯,兵變篡權頻頻發生。

而重巒疊嶂中的蜀地卻偏安一隅,十年不見烽火,巷陌笙歌不斷,芙蓉花開滿城。在這一片祥和背后,究竟隱藏了怎樣的故事?身處戰火紛飛的五代,為什么偏偏后蜀能刊刻石經呢?

這要歸功于四川盆地易守難攻的地理條件,在冷兵器時代為后蜀提供了防御屬性加成,讓后蜀有了可以穩定發展的外部環境;同時,四川盆地水土豐饒,為發展生產和耕作提供了很好的自然條件;此外,當時的后蜀,境內很少發生戰爭,也沒有大的動蕩。所以,天時地利之下,讓四川成為了五代十國時期經濟發達地區。

只有好的經濟條件,還不足成為誕生蜀石經的理由,還要當時的統治者重視才可以。后蜀皇帝孟昶和宰相毋昭裔都很重視教育。國寶“后蜀殘石經”就是在毋昭裔的主張下,請當時著明的書法家手寫之后刊刻完成的。

《后蜀殘石經》蜀學之盛冠天下

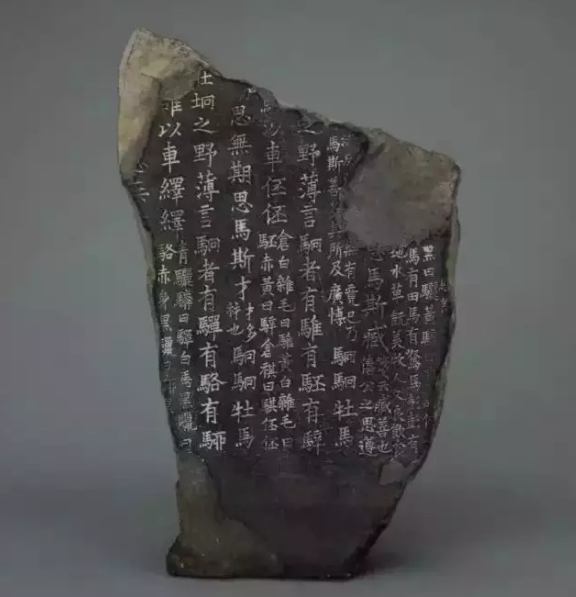

蜀石經通稱“廣政石經”。五代十國時蜀后主(孟昶)廣政元年間(公元938——965年),在宰相毋昭裔的倡議下,后蜀始刻儒家經籍。蜀中著名的書法家張德昭、孫逢吉等手寫上石,再遍邀能工巧匠鑿刻。到宋代統一之后,在宋徽宗宣和六年(公元1124)才最后完成。

《后蜀殘石經》前后歷時近200年,共完成《孝經》、《論語》、《爾雅》、《周易》、《毛詩》、《尚書》、《儀禮》、《禮記》、《周禮》和《左傳》十經。宋代又補刻《公羊傳》、《谷梁傳》和《孟子》,使之成為完整的儒家十三經,又名孟蜀石經、廣政石經、石室十三經。

守護歷史,守護薪火千年!

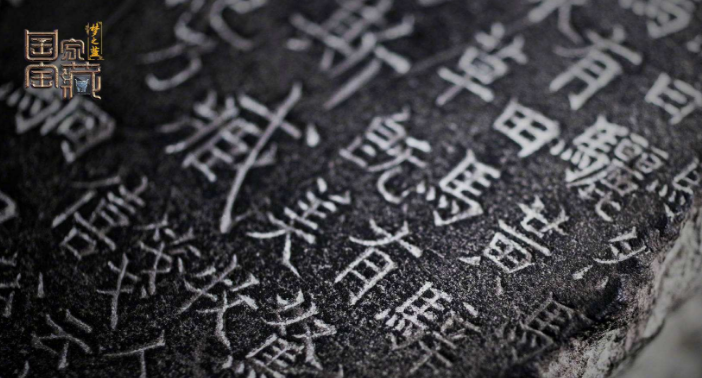

四川博物院所藏的這塊石經為青石,為石碑的下段,兩面刻正書陰文,所刻內容系《毛詩》,一面為《周頌·桓》《周頌·賚》,另一面為《魯頌·駉》。

這是幾塊經歷過戰火的“劫后余碑”,碎石殘片上的秀美正楷,誕生于五代離亂之際,直至趙匡胤統一中原,兵滅后蜀,石經的雕刻工作也沒有停止。從春秋戰國傳至今日,近3000年,它們為何依然留存且仍被奉為經典?

中國五千年歷史上只刊刻了七部儒家石經,分別是熹平石經、正始石經、開成石經、孟蜀石經、嘉祐石經、御書石經、乾隆石經。后蜀石經是這些石經中字數最多、刊時最長、規模最大的一種,也因此被學者譽為“冠天下而垂無窮”的壯舉。

四川大學國際儒學研究院院長、古籍整理研究所所長舒大剛教授介紹,從后蜀廣政元年(公元938年)開始,歷經近兩百年刻成的蜀石經,是中國歷史上最早用這么大規模來展示儒家經典。它與文翁石室等一起,成為古代文人眼中“蜀學之盛冠天下”的最佳代表。

正是這幾塊石碑殘片,得以用實物的形式,證明歷史上備受尊崇的蜀石經的確存在過。中國儒學經典體系的基本格局,完全可以說由蜀石經起確定。

碑石上千數,融儒家經典之大成,被后世學子奉為圭臬,傳誦千年。一部石經,一個學堂,一代代的傳承者!

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|