由重重透鏡看過去,長期被扭曲,很不容易看清楚的歷史現(xiàn)象之一,是周朝的“國”。古史上的關(guān)鍵事件,是秦始皇統(tǒng)一六國,而這一事件又是從春秋就開始的國與國爭斗兼并的最高峰。東周開端時,封建制的體系里有幾百個“國”,然后“國”的數(shù)字一路減少,到公元221年,只剩下最后一個,也是唯一一個,那就是“秦”。

但“國”是什么?“國”長什么樣子,我們真的知道嗎?想到“國”,講到“國”的時候,我們心中很自然地浮現(xiàn)的圖像,是疆域國家,也就是可以在地圖上畫出每個“國”的領(lǐng)域,“國”與“國”之間有疆界,從這里到那里屬于這“國”,過了這條線,則屬于那“國”。

關(guān)于戰(zhàn)國時期,大家都知道“戰(zhàn)國七雄”,也幾乎都知道這“七雄”是秦、齊、楚、燕、韓、趙、魏,還知道這“七雄”的地理分布,秦在最西邊,齊在最東邊,楚在最南邊,燕在東北,韓、趙、魏則是從原來的晉分出來的,處于中間偏北的區(qū)域。

但往前推,推到春秋時期,有一個相應的代表性名稱,是“春秋五霸”。“春秋五霸”的概念,其實和“戰(zhàn)國七雄”決然不同。

“七雄”指的是當時僅存的幾個主要的國家,“五霸”說的卻是五個人——齊桓公、晉文公、宋襄公、秦穆公和楚莊王。“七雄”可以用地圖概念標示出來,這七個“國”差不多就覆蓋了當時的中國。但“五霸”不是,“五霸”的政治勢力,不是疆域式的。

這中間牽涉了從春秋到戰(zhàn)國,很不一樣的“國”的形態(tài)。那個時代,有很多“國”錯落分布在這塊地方,我們可以找到許多“國”的所在,但“國”與“國”之間沒有明確的國界。

過去一百多年間,有過幾位真正下苦功的學者,如顧棟高和陳槃,他們將先秦史料徹查過,一條一條比對,想辦法還原畫出古地圖來。他們找到了許多春秋時期有記錄的“國”,在地圖上把它們標記出來,給了我們一個重要的修正觀念,那就是春秋的“國”數(shù)量驚人,在數(shù)百之譜。

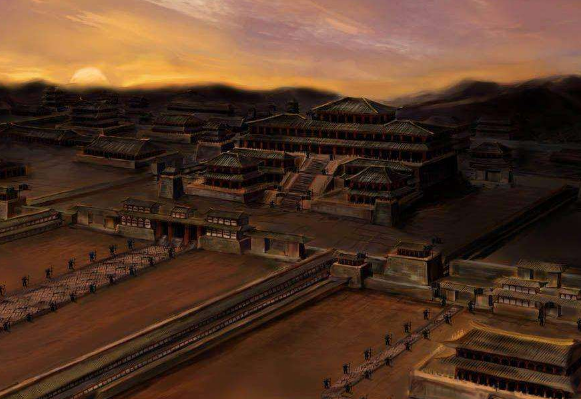

然后到了1943年,侯外廬先生首先提出了一個關(guān)于“國”的新理解——城市國家說(侯外廬《中國古代社會史論》)。這是什么?侯外廬主張從西周到春秋,文獻上所提到的“國”,其實就是一個“城”,是一個“城”的體制,而不是常識中有領(lǐng)土,領(lǐng)土中有村鎮(zhèn)分布的形態(tài)。

侯外廬提出的意見,在中國撼動不了根深蒂固的傳統(tǒng)看法,沒有得到太多的重視。反而是在日本,有兩位研究“東洋史”(日本人對中國歷史的稱呼)的學者,受到了啟發(fā),并借鑒西方古希臘的歷史,差不多同時進一步發(fā)展了“城邦國家說”。

這兩位學者,一位是貝冢茂樹,另一位是宮崎市定。他們從中國古代史中劃分出一段特殊的“城邦時代”。從西周到春秋中期,中國分成許多單位,每一個單位,諸侯之“國”和大夫之“家”,是一個個獨立的城,借由封建制讓這些獨立的城聯(lián)結(jié)起來,構(gòu)成了周朝的政治系統(tǒng)。

侯外廬

《戰(zhàn)國策·趙策》中記錄了一句話:“古者,四海之內(nèi),分為萬國。城雖大,無過三百丈者;人雖眾,無過三千家者。”這句話顯示到戰(zhàn)國時代,人們?nèi)匀涣粲袑τ谥啊俺前顣r代”的記憶,而且清楚意識到自己所處的環(huán)境,與之前時代的差異。

我們當然不必認真相信古代有“萬國”,“萬”只是用來形容數(shù)量眾多的概數(shù)。和戰(zhàn)國時相比,原來的“國”數(shù)量一定是極多的。《逸周書·世俘解》中記錄武王伐紂,一共滅了99個“國”,自動臣服的有652個“國”。古文獻里也多次提到,武王第一次發(fā)兵翦商時,大會孟津,來了“八百諸侯”。這些數(shù)字,都顯示了那個時代的“國”一定不大。對應《戰(zhàn)國策·趙策》中的說法,那么一個“國”的規(guī)模,是每一邊幾百米的墻圍出來的城,城里住著頂多萬人左右的居民。

這樣的主張,在后來出土的周朝考古遺址中,進一步得到了證實。例如1998—2000年在河南焦作挖出了一個相對完整的城,北邊的城墻長295米,另外三邊都是270米長。城墻的高度約9米,城基最寬的地方有5米,城上方則大約3米。

綜合文獻和考古資料,我們能夠重新整理這一段古史。之前提過,新石器晚期,可能在夏人手中,有了夯土技術(shù)的突破,開始了較大規(guī)模的城墻工程。夯土需要動員大量人力,也就同時促成了中國國家組織的第一步關(guān)鍵擴張。早期的夯土城墻規(guī)模較大,周朝以后的,反而變小了。如何解釋這樣的現(xiàn)象?

早期只有少數(shù)掌握特殊動員能力的部族,才有辦法筑城。筑城是一件少有的大事。能組織、安排筑城的部族,擁有高階的統(tǒng)治地位。然而隨著夯土技術(shù)的普及,再加上統(tǒng)治形態(tài)的改變,到了周朝,筑城已經(jīng)不再是多么稀奇、多么了不起的事了。較邊緣的地方、較少的人,都知道如何筑城,都有能力為自己筑一座城。這種條件下筑起的城,規(guī)模就不會那么龐大驚人了。于是,有一個時期,在中國這個地域范圍內(nèi),大家競相筑城,兩三百年間,絕大部分聚落都重新規(guī)劃了自己的居住區(qū),改造為以“城”為中心的居住形態(tài)。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|