“千年田換八百主”

“千年田換八百主”是中國傳統社會廣泛流傳的一句話,不僅民間傳誦,學者也經常引用。不同的人各自用這句話來證明自己的觀點,而這些觀點卻并不相同,甚至截然相反。但是,這句話的確深刻地說明了中國封建社會官員們是如何獲得土地的。

南宋紹熙五年(1194年),南宋著名詩人辛棄疾任福建安撫使一職,在官場上很不如意,壯志難酬,打算辭官歸隱,卻遭到家人勸阻,認為家里的田地還沒有買夠,所以這個官還應該繼續當,于是憤而寫了這首詞教訓兒子。“吾擬乞歸,犬子以田產未置止我,賦此罵之。”“吾衰矣,須富貴何時?富貴是危機。暫忘設醴抽身去,未曾得米棄官歸。穆先生,陶縣令,是吾師。待葺個園兒名‘佚老’,更作個亭兒名‘亦好’,閑吟酒,醉吟詩。千年田換八百主,一人口插幾張匙。便休休,更說甚,是和非?”

后來,“千年田換八百主”就成為一句俗語,說明中國封建社會田地的高頻率易手現象。對于這句話的社會背景,歷來存在不同的爭議。

有些學者從經濟決定的角度來理解這句話。例如老一輩經濟史學家李埏先生就認為這句話反映的是地主農民兩大階級之間通過市場交易進行轉換。農民經營有方,就可以買田置地,成為地主。如果地主經營不善,就只能賣田賣地,成為農民。北京大學經濟學院蕭國亮教授也認同這種觀點,并且強調這句話反映的是中國傳統社會土地市場上的經濟競爭關系。

但是也有很多學者不同意這種觀點,他們認為這句話完全反映的是政治斗爭。老一輩經濟史權威、廈門大學傅衣凌教授就認為這反映的是封建時代政權的不穩定,導致官僚階層在財產權上的不穩定。秦暉教授同樣認為,“千年田換八百主”講的根本就不是土地買賣,講的恰恰是地權的分配主要由政治身份所決定的現象。官場斗爭的風險莫測,土地占有權也就不斷轉手。這跟土地市場根本沒有關系。

政治的歸政治,市場的歸市場

以上幾種解讀既對立又統一,有其正確性,但是也有其不準確的地方,綜合起來,可以幫助我們更全面地理解中國傳統社會中政治權力與土地占有之間的關系。也就是說,可以幫助我們知道傳統上官員們是如何獲得土地的。《圣經》中說:上帝的歸上帝,愷撒的歸愷撒。在中國傳統土地占有上也存在這樣的關系,政治的歸政治,市場的歸市場。兩者并行不悖,而且相互促進。

當官容易發財

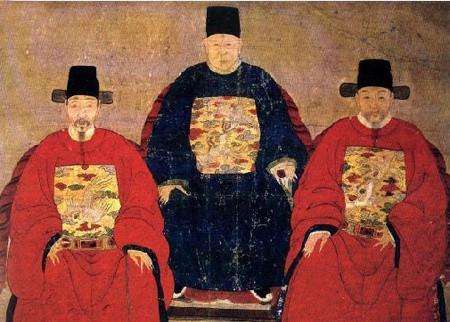

在中國傳統社會,封建特權的確是影響土地買賣和占有的重要條件,也就是所謂的“升官發財”。美籍華人史學家張仲禮總結說:“……當官不僅是最榮耀的職業,而且幾乎是獲取巨額財產的唯一途徑。”當了官就相當于發財,就可以占有更多的土地。

封建社會的法律是鼓勵官員占有土地的。明太祖朱元璋就正式給予官員階層以特殊優待,規定官員占有的土地只需要承擔租稅,而不需要承擔徭役。這就降低了官員占有土地的成本,使其在土地競爭中處于有利地位,給官員們打開了土地兼并之途。到明朝中后期,大部分土地是屬于官員階層所有。明末清初大思想家顧炎武就觀察說,在當時的江南,擁有優免權的官員及士大夫要占去一縣田地的50-90%。明朝首輔徐階就在江南號稱擁有肥沃的田地40萬畝之多。《儒林外史》里面也提到,范舉沒有中舉之前,窮得要死。一旦中舉,立刻就有人投靠,而且馬上就有田有地。為什么?因為官員擁有土地的成本要低得多。

民間小說《醉醒石》寫道:“……以這枝筆取功名,子孫承他這些蔭籍,高堂大廈,衣輕食肥,美姬媚妾,這樣的十之七。出于祖父,以這鋤頭柄博豪富,子孫承他這些基業,也良田腴地,豐衣足食,呼奴使婢,這樣的十之三。”從當時一般民眾的角度來觀察,認為做官更容易獲得巨大的財富,也更容易占有土地。

尤其在民國這樣社會秩序混亂的時期,軍閥和官員趁亂占有了大量的土地。如北洋軍閥張敬堯和倪嗣沖各擁有七八萬畝以上的土地;張作霖在東北占有土地十五萬余坰(每坰合十畝)。民國時期的大總統馮國璋是河北省河間人,在自己的家鄉大量搶購田產,以致《新青年》說河間府的田地再也買不到了。此外,馮在蘇北還占有田地七十五萬畝。賄選總統的曹錕弟兄也是天津靜海一帶最大的地主,而且壟斷了那一帶的水利機關。民國時期的山東莒南縣,“這一帶地主,大都做過官,世代相傳”。

以上這些案例都證明了政治權力與土地占有之間的密切關系。擁有政治權力,就容易占有大量的土地。誰的官大,誰就容易占有大量的土地。

當了官也不能亂來

但是,事情還存在另一方面。自唐代中葉兩稅法頒行之后,放開了人身自由與土地買賣,地權大量進入市場進行流轉。官員雖然占有大量的土地,但卻很少是政府直接分配的,也很少是利用政治權力直接占有或者搶奪的。一般規律是政府分配給官員相應的財富(或者官員本人利用權力占有財富),然后再通過市場購買土地。

中國歷史上非常有名的一個例子是“杯酒釋兵權”的故事。宋太祖請手大將石守信等人喝酒,酒喝得正高興的時候,就勸告大將們說,人一輩子很短,為什么不抓緊時間享受人生呢?你們為什么不放棄兵權,讓國家多給你們發一些錢,買一些好田好房產呢?自己過得舒服,也給子孫留下一些產業。這個例子非常生動地說明:宋代分配給官員的,主要是一般財富,按現在的說法是流動資產,而田宅則是由官員自己去購買的。

明朝剛剛建立的時候,明太祖模仿劉邦的做法,賜給功臣田地,同時還給他們分配佃戶幫助耕作。但是后來發現這些佃戶倚仗主子的勢力,在鄉里橫行不法,為非作歹。于是命令把田地和佃戶歸還國家,由國家直接給功臣發放俸祿。以后的官員如果想占有土地,就只能自己購買。

吳承明先生觀察到,在清朝,哪怕是像和坤這樣權傾一時的官員,擁有大量的土地,他們的土地也都是買來的,并沒有霸占民產的罪狀。如果有,不可能不被告發。社科院的章有義先生也發現,長期以來,至少從宋代以來,地權轉移主要是通過買賣方式,憑國家權力進行分配和政治勢力強占的情況極少。

所以,近世以來,中國的官員們并不是通過權力直接占有土地,而是通過權力掠奪財富,然后使用財富購買土地。也就是通過當官撈錢,再用錢來買田買地。即使是北洋時期的軍閥們,如馮國璋、靳云鵬、曹錕、張敬堯等人,也都是通過市場來購買土地,極少直接強奪民田。

這反映了中國經濟社會轉型中最根本的一個變化:即對于土地這種稀缺的資源,由國家力量配置為主轉向依靠市場力量為主進行配置,官職的高低不再是占田多少的直接標準。

官官相斗是常見的現象

在傳統中國社會,土地具有財富與社會地位的雙重性質,所以對土地的追求動機是強烈的,斗爭是激烈的。在某些特定的時候,官員作為一個階層對土地市場近乎具有一定的壟斷性質。但是,在官員內部也是具有競爭關系的,斗爭是激烈的。

明朝常常被看作是官員地主利用特權占地比較突出的朝代。但是在明朝,官員之間的斗爭就很厲害。這些斗爭,一方面是因為政治權利和利益之爭,另一方面也是信念之爭。

不論是哪種原因造成的斗爭,官員集團內部的斗爭都是慘烈的,常常是你死我活的。比如說著名的清官海瑞,一向不喜歡官僚的土地兼并,所過之處打擊豪強,保護貧窮弱小。貧民田被兼并的,大多數強迫歸還。所以遭到其他官員們的普遍痛恨。前面提到的退休的首輔徐階在民間多占民田,就被海瑞勒令退還。張居正的行為也與海瑞如出一轍。張居正在當政時期,強行命令天下平均田賦的負擔。徐階可以扳倒海瑞,但是碰到張居正也沒有辦法。明朝的官員大多數都是深受儒家思想影響的儒生,海瑞和張居正的做法符合儒家的理念,所以被相當多的官員所仿效。明萬歷年間的官員謝肇淛說,官府在田地糾紛中普遍照顧窮人的利益,經常把出現爭議的田地歸還窮人。明末的文學家馮夢龍也說這樣的做法在當時甚至已經成為一種風俗和習慣,被官員普遍遵守。這些記錄可能有所夸大,但并不只是個例。

清朝入關后,一方面拉攏漢族地主,但是另一方面又對漢族地主的土地兼并行為進行了嚴厲的打擊,削弱了官員地主在土地占有上的優勢地位,促使土地交易和土地價格的市場化。美籍華人經濟史學家趙岡就說,清朝入關之后,取消了官吏優免賦役的規定,土地市場更加自由了。

根據市場經濟理論,只有廠商極少的情況下才可能形成壟斷或者寡頭壟斷,在廠商數目較多的情況下,是不可能形成壟斷的。中國歷代的官員數量最少的時候也有上萬人之多,介入土地交易的士紳數量則更多。以為這上萬甚至于更多的官員們之間都會互相包庇,共同掠奪土地,那是不可想象的,更何況其彼此之間可能會存在嚴重的政見分歧及利益沖突。那么官員與官員之間的競爭約束,也就與商品市場上企業與企業之間的競爭約束具有差不多的意義。

所以秦暉教授總結道:“在不存在委托一代理關系的情況下,同行不僅無法‘代表’同行,而且恰恰容易產生利益競爭和‘同行是冤家’現象。軍閥混戰只會在軍閥間進行,官場惡斗只能是官員間的事,文人官員是制造‘文字獄’整文人的高手”。正是因為存在皇帝與官員之間的競爭,官員與官員之間的斗爭,所以中國傳統社會的土地占有關系并不是無序的。如果我們假設中國近世土地市場是一個分層的,但卻是接近完全競爭的市場,并不過分。

官官相斗有利于公平的土地市場形成

官員之間的競爭、土地的私有化和官員利益來源的變化等等因素,促進了土地市場的發展與成熟,也導致了土地公平價格觀念的形成。

明朝的謝肇淛遍歷多地為官,他觀察了當時不同地區田地價格情況,發現田地價格的高低主要由其收益決定。例如在當時的江南,大商人多半沒有田地,因為當地田地帶來的利益比較低,負擔卻很重。在江西湖南湖北一帶,田地也很便宜,因為這些地方米價很低,田地比較多。而在福建,由于田賦比較輕,商業發達,米價比較高,所以無論是官員還是通過其他方式發財的人,都競相購買田地,結果是田地的價格也就比較高。清朝的葉夢珠曾經記錄松江一帶自崇禎至康熙中期土地市場價格變化及社會影響,也可以清楚地看出土地的價格受供求關系影響,而需求又主要決定于土地的收益。

清末的《二十年目睹之怪現狀》記錄了當時很多有趣的事情,其中在第18—20回用了整整3回講了一個土地買賣的故事,其中有這樣一個細節,中人為了壓價,騙賣主吳妍人說土地市場行情不好。賣主的母親就說,我們的這些田地,租米從來沒有短少過。如果賣不到合適的價格,我就不出門了。或者委托別人代管也可以。可見至少在當時人看來:土地的價格是地租(收益)的貼現,而且是得到社會的普遍認可的。這個故事最后的結果是,原來的詢價者(舉人家)出價過低,沒有成交,被出價更高的詢價者(進士家)按市場正常價格買走了。

明朝中葉,太師太保霍韜警告自己的家人說,減價買田,以后一定會有麻煩。例如當時另一名官員楊閣老家買的田地,后來都吃了官司,被官府判定價格不公平,命令把田地全部歸還原主,家業一空。這樣的例子并不少。官官相斗給了明代官僚們一個教訓,就是不能壓價買地,必須約束自己的行為。霍韜多次給家人寫信,警告在購買田地的時候不能壓價,因為前人的教訓很清晰,就在眼前。為了替子孫后代的安全考慮,他還命令自己家里之前買的田地,凡是價格沒有給足的,都把原主叫回來把價格補足,不能留下后患。

從前面所提供的種種材料來看,在近世中國土地市場上,土地的價格主要是其收益的貼現,土地的公平價格得到承認,土地市場基本上得到了確立。

土地市場是符合經濟效率原則的

唐代兩稅法實施之前,土地作為重要的生產要素,主要是依靠政治權力進行直接分配的。誰的官大,誰就可以直接分到更多的土地。兩稅法的實施,承認了勞動力的人身自由。宋代“田制不立,不抑兼并”,不再根據官職的大小直接分配土地,在客觀上促進了土地通過市場機制進行配置。

政治權力與田地占有的關系也隨之發生了變化。官員階層既然不能夠通過政治權力直接占有田地,就轉而通過政府公共權力更輕松地獲得一般財富,然后再通過市場購買田地。如果說,在宋代以前,官員階層所掌握的土地是其財富增殖的手段和原因的話,宋代以后,官員階層所掌握的土地更多的只是其財富增殖的結果和保值的手段。在某種意義上,土地就是銀行及債券,幫助官員們把通過當官賺到的財富進行保值增值。在這個過程當中,土地市場是比較公平的,也是有效率的。

因此,中國封建社會晚期的土地市場具有這樣兩個重要特點:第一、這是一個分層的市場。官員們的確在土地競爭中處于有利的地位;第二、這是一個完全競爭的市場。土地市場買方賣方的數量都非常巨大,而且彼此之間競爭激烈,買賣雙方大致是自由交易,市場公平價格得到確認。

在這個轉變的過程當中,土地的市場化配置基本上得到實現,土地的生產效率也得以提高。高峰時期,中國以相當于全世界6%的土地養活了三分之一的人口,充分說明土地市場的高效。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|