千百年來,瓦匠是很走俏的職業(yè),因為青瓦是建土房的必須品,青瓦質(zhì)量的好壞,直接關(guān)系到農(nóng)民的房子是否住得舒適、舒心。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們住房習(xí)慣的改變,如今的農(nóng)民建房更多的使用了鋼筋混凝土作材料,屋頂再不需要用青瓦遮蓋,所以現(xiàn)在新建房屋已基本不需要使用青瓦了。

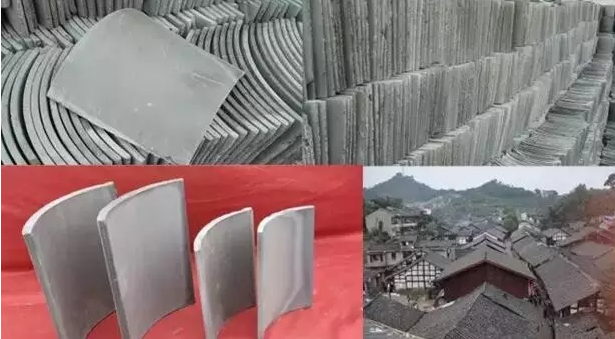

青瓦是一種通俗叫法,制作時,瓦匠師傅在特制的模具糊上經(jīng)過踩得很粘的泥,使之成為中空的圓柱狀,每個這樣的圓柱體,可平均分成4片呈弧形的瓦坯,尺寸大概在20*25cm左右,待瓦坯晾干后,運(yùn)進(jìn)依山而建的瓦窯中燒制而成。

如今,之所以還有人在做青瓦,大多也只是為以往修建的土墻房在修補(bǔ)屋頂、需要添加青瓦時提供一些瓦片。而仍然在青瓦制作一線的瓦匠們,年齡都在已在60歲左右甚至年過七旬,他們都沒有帶徒弟,而他們的子女,要么外出打工,要么不愿意學(xué)習(xí)青瓦制作技藝而從事其它職業(yè),瓦匠作為一種傳統(tǒng)技藝、作為時代的產(chǎn)物,淡出人們視線已為時不遠(yuǎn)了。

傳統(tǒng)瓦坯制作工藝

制作工藝流程:踩泥→上泥胚→瓦胚加工、整形→卸胚→瓦胚晾曬→裝窯→燒制→出窯

坯泥制作是第一關(guān)。打磚瓦的泥土是用當(dāng)?shù)卣承院軓?qiáng)的黃泥巴。磚瓦工場選在可以遮風(fēng)擋雨的棚里或房檐旁邊,并在平坦的土地上平整出一塊供涼曬瓦坯的場地。首先挖一個料坑。這個料坑是直徑約十米左右的圓坑。先把地表面不能用的沙土和腐泥土挑走,然后把坑挖一米深。能用的粘土留下,不夠的要從其他地方取土倒進(jìn)坑內(nèi)。料坑要用水泡兩三天,然后趕兩頭水牛進(jìn)去、牽著水牛在坑內(nèi)轉(zhuǎn)圈用水牛踩、直到把粘土踩勻,粘土要像和餃子面一樣可以搟餃皮了才行。這種坯泥用鋤頭是挖不起來的,只能用一種專門切割坯泥的弓子的工具來進(jìn)行切割。這種弓子選用的是彈性忒好的小樹做弓把,用細(xì)鋼絲做弓弦。用弓子把坑里的坯泥切割下來,背到工棚里碼在坯泥臺子上。碼泥時要把泥打緊,不能有縫隙,外邊表面用板子拍打平整,用潮濕的草簾子蓋著,防止水分過早流失。

做瓦坯是一個轉(zhuǎn)盤上放一個桶瓦模具。有一點(diǎn)像老式木制水桶用多塊木條鑲起來的,只不過沒有桶底。制作瓦坯時,是用鋼絲弓在泥坯料上切割一塊厚約1cm寬有30cm長60多cm的泥坯料,并把它包在瓦模具上把接頭處的泥壓緊粘牢,去掉多余的泥料然后用左手轉(zhuǎn)動模具盤,右手用一個弧形工具上下不停地打壓坯泥,并抹平坯泥,還要不時的沾點(diǎn)水磨光表面。

用一根帶釘子的標(biāo)桿在轉(zhuǎn)動盤時,把超過瓦長度的泥坯料劃齊。因為模具桶有三條凸起的木棱條,把瓦坯分成了三塊瓦坯,松開模具就能將瓦坯提起來。離開工作臺把瓦坯輕輕地放在平整好的平地上,松開扣卡,瓦坯就放在平地上了。瓦坯要用一個鐵針趁瓦坯還沒有完全干透時,順著瓦坯里面的三條棱印都劃一下,等瓦坯干透了,雙手從外面輕輕地一拍、瓦桶就散開成了三片瓦坯。若不小心力氣大點(diǎn)瓦坯倒在地上就打碎了,白費(fèi)了功夫。

瓦坯風(fēng)干后要搬到旁邊的場地上碼起來,進(jìn)一步風(fēng)干等待進(jìn)磚窯燒制。這時千萬不要遇上老天下雨,雨一淋,磚坯、瓦坯泡軟了又成了一堆泥。為了防雨常用草簾子或塑料布蓋好。所以一般在旱季少雨季打造瓦坯。

風(fēng)干后的瓦坯要碼在磚窯里。一般先把瓦坯一層一層的堆碼,而且層與層之間、行與行之間都要留煙火道。最上面留一個井口大的煙口,周圍用泥土封死。在過去沒有煤,都是用柴燃窯。由于要用大量的木柴,要進(jìn)山上砍伐大樹,把大樹砍倒并劈成一塊一塊一米長的木柴、碼成一丈長一人多高的柴垜子。

社會的發(fā)展,生產(chǎn)力水平的提高,這種傳統(tǒng)制作磚瓦的工藝都看不到了。傳統(tǒng)的瓦片在新建住房上已經(jīng)用的很少,目前傳統(tǒng)的瓦片主要用在老房子的維修上,需求量越來越小了,傳承千年的制瓦工藝將面臨失傳,農(nóng)村也都用水泥、砂漿澆灌房屋的樓板,代替了傳統(tǒng)的桶瓦和青磚。這種傳承了千年的工藝也該進(jìn)歷史博物館了。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|