臘八節,俗稱“臘八”,即農歷十二月初八,舊稱臘日祭、臘八祭、王侯臘,漢族傳統節日。民間流傳著吃“臘八粥”,泡臘八蒜(有的地方是“臘八飯”)的風俗。臘八是古代歡慶豐收、感謝祖先和神靈(包括門神、戶神、宅神、灶神、井神)的祭祀儀式。相傳這一天還是佛祖釋迦牟尼成道之日,稱為“法寶節”,是佛教盛大的節日之一。

民間有“過了臘八就是年”的說法,過完臘八,民眾就要上街安頓年貨,各類廟會也開始操辦起來,空氣中“年味兒”漸濃。臘八至,日子也到了辭舊迎新的檔期,冬將去春將來,又一次季節輪回即將開始。

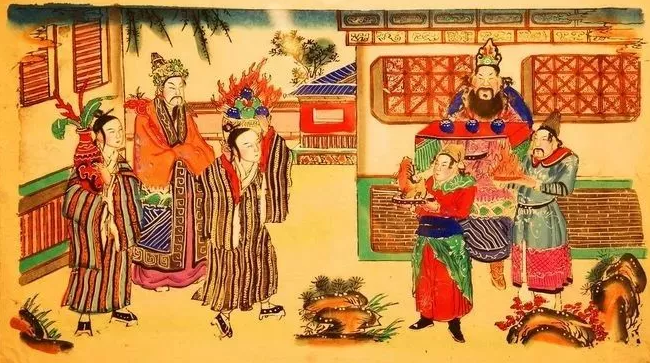

看古代人如何過臘八節?

《荊楚歲時記》記載:“十二月八日為臘日”。在早期,中國人在臘月初八這天過的是“臘日”節。南朝梁宗懔《荊楚歲時記》稱:“十二月八日為臘日。”臘日是祭祀的節日,在先秦時已形成。《史記·秦本紀》中有這樣的說法:“十二年,初臘。”意思是秦惠文君十二年,位于西部的秦國仿效中原地區風俗,第一次舉行了臘祭。

遠古臘日新年期間,古人要舉行隆重的祭祀活動,稱為“歲終大祭”。在“十月歷”被棄用后,臘日新年的功能和概念也隨之消失,但“臘日”這個節日名字和內容卻保留了下來,并被移植到“十二月歷”的臘日中來。

在唐代,從民間到宮廷都很在意過臘日,并留下大量與臘日有關的詩文。除上面提到的武則天的《臘日宣詔幸上苑》外,杜甫、劉禹錫、岑參、盧綸、權德輿等眾多唐代文人都留下過以“臘日”為題的作品。

如杜甫的《臘日》:“臘日常年暖尚遙,今年臘日凍全消。侵陵雪色還萱草,漏泄春光有柳條。”杜甫這首詩寫于唐至德二年(公元757年)十二月,當時詩人回到京城長安,但這年的臘日氣溫反常,像春天來臨,臘日竟然化凍了。

臘日由盛而衰的轉折期是宋朝。宋朝民間雖然仍有過臘日的風俗,但經過唐朝崇佛之后,佛教已深入宋朝人心,佛教主題的“臘八節”正式形成概念,并流行。在南宋時,人們已認為“臘八節”是佛教節日。南宋吳自牧《夢粱錄》卷六“十二月”條中即稱:“此月八日,寺院謂之‘臘八’。”

由于“臘日”與“臘八”都在臘月,且日子相隔很近,甚至重合,漸漸地人們便把兩節合并,祭祖、擊鼓驅疫等過去臘日的節日活動都被揉到了臘八節。

因為臘八節里的很多節日活動都是過去的臘日活動,所以至今不少地方仍稱臘八節為“臘日”。民國《葭縣志》在記述時便稱臘八節為“臘日”,在該日,當地人“以黍作粥,謂之餴飯,令兒子先食之”。

古代的“慈善日”

除喝臘八粥外,臘八節還有祈豐產、辟邪、防瘟疫、占卜年景等很多內容。特別是明清以后,臘八節已被古人賦予了更高層次的含義,濟貧、施舍成了主題,因此,臘八節也被視為古代的“慈善日”。

寺院僧尼所煮的臘八粥也稱“佛粥”,佛粥一送施主,二濟窮人。施主在接到佛粥后,一般還會回贈一些燈油錢或布施其他財物,蘇東坡所謂“今朝佛粥更相饋”,說的就是這個意思。出于“濟窮”的目的,有些地方的僧人在臘八節到來之前即開始化緣募米。清乾隆《延慶縣志》記載,北京延慶,“僧人前期沿門募米,至是日,作粥施舍窮人,與他處同。”

很多非信佛之家也會在臘八節饋粥施粥行善。據民國《華陰縣續志》,陜西華陰一帶,“好善者募斂米面,設粥通衢,以施乞丐、行路之人。”清光緒《天津府志》中則記載了天津在臘八這天的善舉:“以米、豆、棗、粟雜煮之,曰臘八粥,兼飼貧。”

喝臘八粥最早開始于宋代

據說我國喝臘八粥的的歷史,已有一千多年。最早開始于宋代,每逢臘八這一天,不論是朝廷、官府、寺院還是黎民百姓家都要做臘八粥。在宮廷,皇帝、皇后、皇子等都要向文武大臣、侍從宮女賜臘八粥,并向各個寺院發放米、果等供僧侶食用。在民間,家家戶戶也要做臘八粥,祭祀祖先;同時,合家團聚在一起食用,饋贈親朋好友。

《燕京歲時記》中記載:“臘八粥者,用黃米、白米、江米、小米、菱角米、栗子、紅豇豆、去皮棗泥等,合水煮熟,外用染紅桃仁、杏仁、瓜子、花生、榛穰、松子及白糖、紅糖、瑣瑣葡萄,以作點染。”

春節,是中國人傳統的三大節中最為隆重的一節。而臘月,正是迎接春節的前奏曲,在這個前奏曲里有著豐富的內容。首先從喝臘八粥開始,然后人們要掃房、請香、祭灶、封印、寫春聯、辦年貨,直到除夕夜。

廣義地說過年,應該從臘月二十三“過小年”,甚至可以說從喝臘八粥就開始了,一直要過到正月十五元宵節才算結束。而過去一些官宦人家,甚至還有拖至二月二“龍抬頭”那天過年才算結束,從古典名著《紅樓夢》中就可看到。

臘月是一年之歲尾,正值寒冬。民諺云:“臘七、臘八,凍掉下巴”,正是言之其冷。這時冬季田事告竣,故有“冬閑”之說。農事上是“閑”了,但人們生活的節律并未因此而放慢,人們懷著愉悅而急切的心情加快了向春節邁進的步伐。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|