古代的中國,就連門窗都凝聚著匠人的心血。中國的窗,框景為畫,詩意永存。窗里人家過著溫情脈脈的歲月,窗外的世界流轉過四季的輪回。方寸間的窗,被古代的匠人玩出了大千世界。

窗,本稱作“囪、通孔”,也指設在房屋、車船等的頂上或壁上用以透光通風的口子,一般裝有窗扇。古時僅指天窗,而將開在墻壁上的洞口叫做“牖”。到了后來,窗和牖的區別漸漸淡化,也逐漸將其統稱為窗。窗作為建筑上必不可少的構件其發展是與建筑的發展同步進行的。

窗的起源

早在人類穴居時期,為采光和通風的需要,便在住穴頂端鑿洞,謂之囪,是最早的窗。后脫離穴居,蓋起房屋居住,便在墻上開窗洞,叫作牖。隨著社會發展,房子越蓋越大,為使室內光線充足、空氣流通,便在房屋前面開窗,于是逐漸發展為直欞窗、檻窗。當人們把采光、通風作用與裝飾作用結合起來之后,五光十色的窗子便陸續問世了。

原始房屋(嚴格的說是天然洞穴)最初只有一個洞口與外界聯系,作為建筑元素的獨立的窗尚未產生,采光通風和出入僅能通過洞口實現,這僅有的洞口可以看作是門洞和窗洞的統一體。隨著時間的推進,到了新石器時代,建筑頂部開窗(嚴格的說是開洞)出現了。具有“窗”含義的洞口首先是由于通風的需要而產生的。原始人類學會使用火之后,其穴居住所中央都有一“火塘”,主要用于采暖、取食及照明。為了讓燃燒的煙能夠排除出去,原始人在認識到煙是向上方飄散的現象以后,便在其居所的實體上部鑿開一個小口用于排煙,這就是“窗”的濫觴了。

窗的發展演變

窗是伴隨著建筑的起源而發明的。當半穴居演變成原始地面建筑,圍護結構分化成墻體與屋蓋兩大部分時,為了排除住宅內部篝火產生的大量煙氣,出現了在固定的屋頂上開口用以通風排煙和采光的結構式樣,古代稱之為“囪”。囪即“天窗”,實際上是開在屋頂上的洞口,而這種洞口就是窗的雛形了。囪雖然解決了室內通風、排煙和采光的基本要求,但很難避免雨雪的侵襲。于是“牖”便出現了。牖即“側窗”,是開在墻壁上的洞口。牖的產生是我國古代通風技術發展史上的一個重大突破,反映了我國古代科學技術的巨大進步。

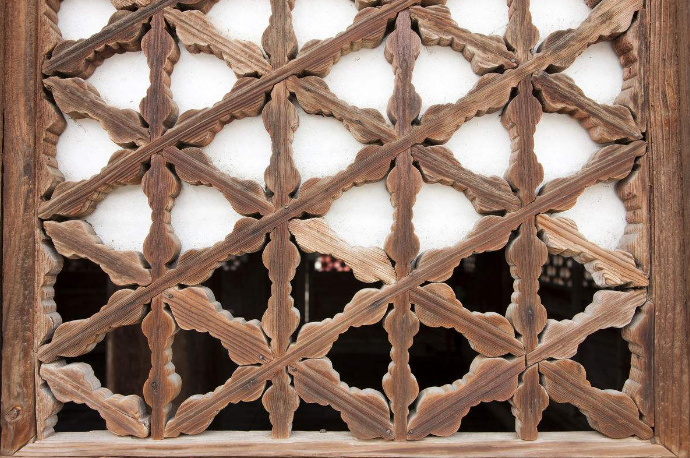

早期的窗功能原始,造型簡單,甚至毫無裝飾,隋唐至宋,窗的發展日趨成熟,但仍以直欞窗為多,花飾窗兼有。直欞窗有版欞窗和破子欞窗兩種,版欞木條橫斷面為扁方形或方形;破子欞斷面為三角形,尖角沖外,平面沖里,以便裱糊。唐代房屋空間宏大,窗的面積較之以前增大,而且產生了啟閉功能,從而使室內通風采光條件有了較大的改善。及至明清,檻窗、支摘窗成為時代主流。這一時期窗的工藝技巧日益多樣,裝飾手法不斷翻新,重整體表現,重細部刻畫,從而達到了遠觀有效果,近看有內容的藝術層次。

另外,此時園林空前發展,漏窗隨之發展起來。而后,窗的發展進入到現代窗的發展階段。建國以后,百廢待興,舉國上下掀起了一場轟轟烈烈的大建設,由于現代建筑的技術、形式等更適合于時代的要求得到了廣泛的推廣,窗作為建筑的主要配件勢必要同建筑主體的結構、形式等相結合,由此窗的設計開始了西方式的工業化、標準化的進程。除了古建筑維修、仿古建筑的興建需要以外,中國傳統的窗基本不再采用。

如果這世間真的可以穿越,好希望回到古代住一住古人隨處可見精美木雕的房子,享受木文化帶來的慢生活,就在不經意間戳脫了歲月。

精致的木雕門窗,窺探一角便是一方天地。滿屋子的木雕家具,散發著自然的氣息。每天生活在這樣的環境中,豈不美哉美哉~~

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|