我們將馬上迎來一年中重要的節日:農歷新年。在這歡天喜地的日子里,小孩子怕是更開心,一到過年就能收到長輩們的壓歲錢。作為一種古老的節日傳統與民間文化,壓歲錢的習俗已經在中國延續了幾千年。無論是最早的錢幣護身符,后來的壓勝錢,或是如今的真實紅包,都寄托著中國人對于家庭觀念、禮儀文化的尊重與熱愛,是屬于中國人的人情味。今日,跟隨小編一起去看看壓歲錢簡史。

漢代

中國最早的壓歲錢始于漢代,只不過當時還不叫“壓歲錢”,而是叫“壓勝錢”,取自壓勝辟邪的意思。

而且,當時的壓歲錢也并不是真正意義上的“錢”,而是一種外形類似于流通貨幣的辟邪掛件,只能用于收藏或佩戴。

這些壓勝錢的正面,通常都會鑄刻上各種吉利的詞語或符號,如千秋萬歲、天下太平、去殃除兇等等,背面則通常為龍鳳、雙魚、星斗等圖案。

每逢新春佳節,家里的長輩都會為兒孫們準備壓勝錢,期盼孩子們在新的一年里健康成長、祛病除災。

唐代

唐朝的春節是在立春日,同時也是宮內相互禮拜的日子。在這一天,皇家宮廷流行著相互贈送壓歲錢的習俗,當時稱為春日散錢。

宮墻之外的民間,當時也流行著長輩為新生兒發散“洗兒錢”的傳統,為新生兒帶去避邪康健的護身符。

唐朝的洗兒錢,外形比宋朝的壓勝錢更像流通的錢幣,而且正面的文字,也會使用類似“開元通寶”、“順元通寶”等流通貨幣上的文字。

宋元

宋元時期,春日散錢的習俗從宮里傳到了民間,逐漸演變成了春節前后長輩為孩子們發放壓歲錢的習俗。

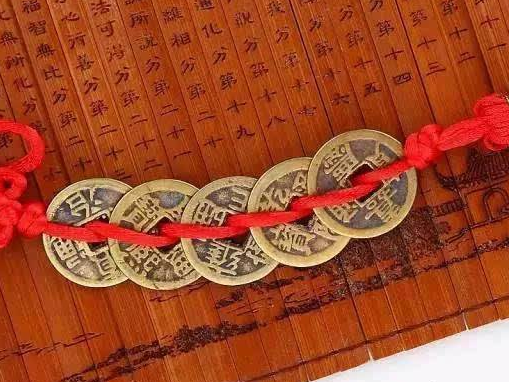

關于當時壓歲錢的樣子,富察敦崇曾在《燕京歲時記》里這樣描述:“以彩繩穿錢,編作龍形,置于床腳,謂之壓歲錢。尊長之賜小兒者。亦謂壓歲錢。”

由此可推斷,當時的壓歲錢大都是成串編織在一起,并加入彩繩、絲帶等元素,已經帶有一定的裝飾性。

明清

新疆自治區博物館收藏有一枚清代的壓歲錢,由黃銅鑄造,圓形方孔,錢幣直徑3.9厘米,孔徑約1厘米,正面刻有文字“長命百歲“的字樣。

這枚壓歲錢的正面文字間穿插有樹葉紋飾,反面則有鳥頭、花草紋飾等,整體非常類似清代的光緒通寶、乾隆通寶等錢幣。

民國

民國時期,清朝的壓歲錢習俗得以流傳,但形式已經從方孔銅錢演變為一百文銅元,寓意“長命百歲”。

當時長輩給晚輩壓歲錢,還要用紅紙包起來,象征財氣旺盛、大吉大利,也期盼新的一年能夠紅紅火火、喜事臨門。

小時候拿到壓歲錢,第一時間就是趕緊放到自己的小金庫:存錢罐。事實上,古代不僅已經有了壓歲錢的傳統,而且那時候就已經有了存錢罐。

中國古代的存錢罐叫做撲滿,取自“滿則撲(打碎)之”之意。學生時代聽歐得洋在《孤單北半球》里唱:記得把想念存進撲滿......當時覺得臺灣同胞把存錢罐叫成撲滿好有趣,還以為是英語音譯過來的。寫這篇文章的時候搜索古代存錢罐,發現古代就是把存錢罐叫做撲滿,突然覺得古人好洋氣。

壓歲錢也是中國家庭成員之間表達關愛與祝福的方式,每一枚壓歲錢,就是一種美好的祝愿,寄托著長輩對于晚輩的關心、祝福與美好期盼。所以,在即將到來的春節,當你收到壓歲錢,請記得對長輩恭敬的說一聲謝謝。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|