《國(guó)家寶藏》最新一期節(jié)目中,杜淳變身俠氣飛揚(yáng)的“往來(lái)順飯店”掌柜,不為掙錢只為送信,悉心照顧來(lái)往郵驛兄弟,幫助西域商人解困。深處漫漫黃沙中的一間“逆旅”,上演了一段驛途傳奇。

“驛使圖畫(huà)像磚”作為古代通信文明的一個(gè)重要標(biāo)志,和中國(guó)人對(duì)溝通的渴望一起,留存了千年。今天,驛站雖然退出了歷史舞臺(tái),但是仍有一群人延續(xù)著它過(guò)往的使命。

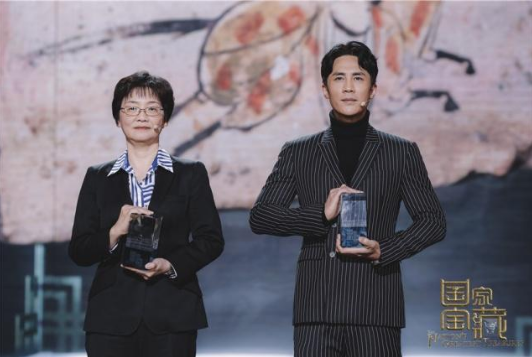

驛使圖畫(huà)像磚

這件驛使圖畫(huà)像磚于1972年出土自嘉峪關(guān)新城堡魏晉墓群。它長(zhǎng)34厘米,寬17厘米,米黃色的磚石上,寥寥數(shù)筆,就傳神地刻畫(huà)出1600多年前西北邊疆的郵驛情形。

一名驛使頭戴黑幘,身穿右襟寬袖衣,神情肅穆,穩(wěn)坐馬背。他一手緊控韁繩,一手舉示棨傳文書(shū),磚上特意沒(méi)有畫(huà)出他的嘴,據(jù)說(shuō)是為了表明昔日驛傳的守口如瓶。說(shuō)明了驛傳保密的重要性,也說(shuō)明了郵政儲(chǔ)蓄安全、可靠的服務(wù)功能。再現(xiàn)了當(dāng)時(shí)邊境地區(qū)驛傳的緊急情景,也寓示了我國(guó)郵政儲(chǔ)蓄事業(yè)在新時(shí)期快馬加鞭飛奔向前的新氣象。

中國(guó)郵政標(biāo)志原來(lái)出自這里

我國(guó)郵驛通信歷史悠久,最早是通過(guò)“擊鼓傳聲”和“烽燧煙火”的方式傳遞。秦統(tǒng)一中國(guó)后,建立了以咸陽(yáng)為中心的驛站網(wǎng),形成了我國(guó)最早的郵驛法。漢武帝時(shí),在河西走廊“設(shè)四郡、據(jù)兩關(guān)”,郵驛文化發(fā)展迅速。

據(jù)《大唐六典》記載,最盛時(shí)我國(guó)有1639個(gè)驛站,專門從事驛務(wù)的人員達(dá)兩萬(wàn)多人,其中驛兵一萬(wàn)七千人。唐代著名詩(shī)人岑參寫(xiě)道:“一驛過(guò)一驛,驛騎如星流。平明發(fā)咸陽(yáng),暮及隴山頭”。這首詩(shī)形象地描繪出了驛使風(fēng)馳電掣般馳送文書(shū)的情景。同時(shí),我們還能在一些文學(xué)作品中讀到關(guān)于“六百里加急、八百里加急”的各種精彩描述。

中國(guó)古代的郵驛是國(guó)家為傳遞政令、軍情而專設(shè)的機(jī)構(gòu),供驛使食宿、換馬的驛站,它服務(wù)于官府,也為平民郵寄書(shū)信。1982年,中華人民共和國(guó)郵電部以驛使圖為原型,發(fā)行了一枚面值1元的小張紀(jì)念郵票。1995年,驛使圖又“代言”了郵政儲(chǔ)取卡,成為了中國(guó)郵政的“形象大使”。

“驛使圖”壁畫(huà)磚描繪的是驛傳通行場(chǎng)景,這是迄今所知反映中華郵驛時(shí)代最早的繪畫(huà)作品。此外,通過(guò)這幅壁畫(huà)磚,還可看出甘肅曾是郵驛的興盛之地。甘肅作為古代絲綢之路的必經(jīng)之地,自古以來(lái)就是中西交通的咽喉要道,歷代王朝于此多設(shè)關(guān)隘要塞,境內(nèi)遍布古代烽燧和郵驛,尤其是河西走廊有著“五里一燧,十里一墩,三十里一堡,百里一城塞”的壯觀景象。

敦煌漢代懸泉置遺址是目前為止考古發(fā)現(xiàn)的時(shí)代最早的郵驛機(jī)構(gòu),也是全國(guó)發(fā)現(xiàn)的第一個(gè)相當(dāng)于郵政局的遺址,其中共出土懸泉漢簡(jiǎn)2.3萬(wàn)余枚,主要內(nèi)容包括郵書(shū)、信札等,有大量以“懸泉置”為名的文件,有懸泉置更馬馳行和各種使用傳車、傳馬及接待過(guò)往行人的記載,還有“國(guó)內(nèi)保存最完整的個(gè)人書(shū)信”。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|