風水理論特別重視“水”,認為“吉地不可無水”,中國古代建筑與風水在尋找寶地的時候就對水有極高的要求,所以“尋龍擇地須仔細,須觀水勢”,“未看山,先看水,有山無水休尋地”,有水就必定能夠保證生活,能有灌溉、飲用、河運、生活都離不開水,所以那時候中國古代建筑與風水所在乎的水主要是要保證生活。只是發展到了現在才體現出了這么多其他的意思。

1.古代建筑與風水

中國古代人們在選擇建住宅的時候會考慮很多方面,靠近水源,便于生活而且有利于農業灌溉;選擇河流的上游處或者河流交匯處,一是交通方便二是防止洪水災害。在古代建筑與風水的選址上我們就能看出遠古時代的人們對選址是很有考究的。

2.建筑與風水的關系

在古代建筑與風水上,村落的建成是十分不易的,基本的村落都是背后是靠山,有利抵擋冬季來的寒風;面朝流水,能吹到夏日南邊來的風也利于糧草生長糧草生長;建筑與風水的關系從環境上就能獲得一些經驗,朝陽、坡地等等特征。

風水與村落民居

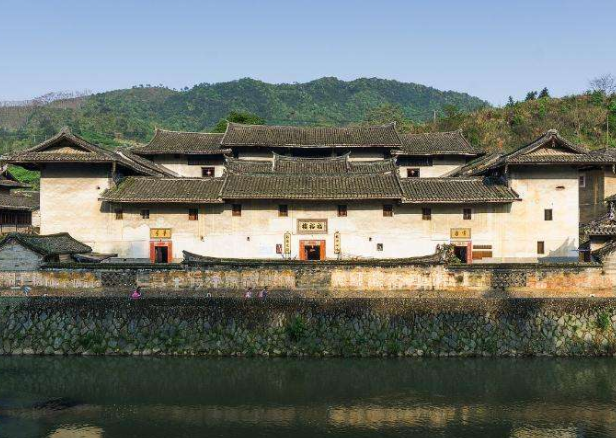

在村落民居的選址中,講究“負陰抱陽”,也就是宅院后有主山,左右有側峰,山上植被發育好,宅前有彎曲水流環繞,遠處有起伏的小山,總體表現出一種靠山面水的格局。如有“江南第一風水村”之稱的浙南山區武義縣郭洞村,襄樊南漳縣板橋村青龍寨等,都是在風水理論的引導下,修建起來的與自然環境和諧共處的古村落。在宅院內部,對干宅內的樹木、下水道、房屋之間位置、門窗、屋內陳設、宅院圍墻等,也有各種各樣的講究,對于研究我國古民居,必須要考慮風水文化的影響。

水勢與安宅的原則

風水地理認為,發源于萬山叢中的大江大河在長距離奔騰之后,匯入大湖或大海,在匯水處形成所謂“聚水格局”。由于水是生產、交通等不可或缺的要素與資源,故匯水處宜為都邑所在,“凡京都府縣,其基闊大,其基既闊,宜以河水辨之,河水之灣曲乃龍氣之聚會也”。中國古代都城、近代大城市選址都證明古人論斷。翻開中外地圖可見,凡在大江大河彎環境(河曲)或入海處幾乎都有大城市,或為首都,或為商業中心。

如古代蕪湖城選址和建設,蕪湖位于長江與青弋江的交匯處,這種“二河交匯處”不僅土地肥沃,水源供應充沛,而且甚少水患,是一處非常適合人類生活的地方,是風水師贊美的福地。

《地理辨正疏》記錄:“圣人作都,不言華嵩之脈絡,而言瀍、澗之相交。”這種“二河交匯”的風水寶地,尤其是大河與小河交匯處,主要來自“調節水位”、“防止洪患”之利;因兩條河流交匯處附近,即使雨季來臨,豪雨不斷,造成某一河流水位高漲,超過警戒線,驚險萬分,但是只要洪水行經“二河交匯處”時,就可順勢將過多的河水,移至另一水道作調節,如此,就不容易有水患發生。漸漸地,只要有此地理特征的地方,往往形成人口稠密的城市。

中國歷來的名都大城,大致都是界水而且抱水的,生氣旺盛,人才薈萃,富甲一方,非常繁榮。因為兩條河流中間,必定夾著龍脈(龍脈指如龍般妖嬌翔,飄忽隘顯的地脈。地脈以山川走向為其標志,故風水家之龍脈,即是隨山川行走的氣脈),水流不停,龍脈中的地氣亦隨著奔走不停,直到兩條河水匯合的時候,因為水的阻隔,地氣(土地山川所賦的靈氣)無法通過,自然就停聚在兩水的匯合點之內,所謂“界水”,就是以水為界,使地氣停止的意思。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|