自始皇一統(tǒng)宇內(nèi),至劉秀承續(xù)漢統(tǒng),歷史舞臺上名將賢相層出不窮。班固曾在《漢書·趙充國辛慶忌傳》中總結(jié)道:“秦漢以來,山東出相,山西出將。”范曄亦在《后漢書·虞詡傳》中寫道“諺曰:‘關(guān)西出將,關(guān)東出相。”

這其中的“山東”、“山西”、“關(guān)東”、“關(guān)西”都是同樣的區(qū)域范圍。此山東、山西非彼山東省、山西省,而是指崤山以東地區(qū)、崤山以西地區(qū)。此處的“關(guān)東”、“關(guān)西”,則是以函谷關(guān)為界限,函谷關(guān)以東的地區(qū)為關(guān)東,以西為關(guān)西。函谷關(guān)在今河南靈寶縣坡頭鄉(xiāng)王垛村,東自崤山,西至潼津,大山中裂,絕壁千仞,有路如槽,深險如函,故名“函谷”。自西周以來便是溝通關(guān)東和關(guān)中的門戶,乃兵家必爭之地。

一山脈一關(guān)隘,成為一道分割名將賢相的地理標(biāo)志。“山西”是名將的主產(chǎn)區(qū),自秦以來,白起、王翦、傅介子、李廣等眾多將星皆出于此地,即便延至后世,相比其他地區(qū),“山西”也是名將輩出。班固曾于《漢書·趙充國辛慶忌傳》中解釋道:“山西天水、隴西、安定、北地處勢迫近羌胡,民俗修習(xí)戰(zhàn)備,高上勇力鞍馬騎射。故《秦詩》曰:‘王于興師,修我甲兵,與子皆行。’其風(fēng)聲氣俗自古而然,今之歌謠慷慨,風(fēng)流猶存耳。”

簡言之,“山西”位處西疆,與眾多游牧民族相鄰,因而戰(zhàn)事頻繁,民風(fēng)彪悍。“山西”民眾重武勇的傳統(tǒng)也就成為了培育名將的沃土。與“山西”相對,“山東”則是丞相的主產(chǎn)區(qū)。據(jù)統(tǒng)計,僅西漢45位丞相中,“山東”獨(dú)占35人,而“山西”僅有8人,盛況可見一斑。

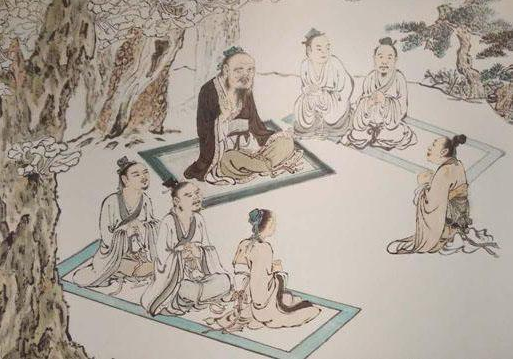

在西漢35位來自“山東”的丞相中,來自今山東省的就有12人,這一情形離不開其繁盛的儒學(xué)。司馬遷曾說:“天下并爭于戰(zhàn)國,儒術(shù)既絀焉,然齊魯之間,學(xué)者獨(dú)不廢也。”秦亡漢興,齊魯儒學(xué)之盛,為全漢之冠。班固在《漢書》中為西漢最著名的儒學(xué)家共立傳26人,今山東地區(qū)獨(dú)占17名,占總數(shù)的65.4%,齊魯成為了儒學(xué)興盛的代名詞。

隨著漢武帝罷黜百家獨(dú)尊儒術(shù),儒學(xué)在全社會確立了至高無上的地位。漢武帝一方面規(guī)定在官辦學(xué)校中,只允許講授儒學(xué)。另一方面又把儒學(xué)作為入仕為宦的敲門磚。這些措施為“山東”人才群體的崛起提供了歷史機(jī)遇。

秦漢至隋唐,中原王朝的統(tǒng)治重心一直在東西兩京之間,“山東”和“山西”圍繞政治中心,自然吸引了眾多人才集聚。但自宋朝起,受統(tǒng)治重心和經(jīng)濟(jì)中心移動等影響,“山東出相,山西出將”的盛況便不復(fù)以往了。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|