“這是最好的時代,這是最壞的時代;這是智慧的時代,這是愚蠢的時代;這是信仰的時期,這是懷疑的時期;這是光明的季節,這是黑暗的季節;這是希望之春,這是失望之冬;人們面前有著各樣事物,人們面前一無所有;人們正在直登天堂,人們正在直下地獄。”

這是廣為人知的狄更斯《雙城記》的開頭,用這段話來形容宋朝,特別是生活在那個時代的僧尼顯得尤為貼切。在一個商品經濟高度發達、佛家管束無比松弛的環境中,僧尼的生活被燈紅酒綠的市井俗華所洗禮,紛紛掙脫清規戒律的教條,一路唱響“不務正業”的時代強音。除了研經布道外,在僧尼身份的外衣下,他們擁有十分豐富的社會角色:商人、手工業者、城市志愿者,還有廣交士大夫的詩僧、書僧和畫僧,更有一群僧尼,他們放浪形骸,超越了世俗的道德底線,為人貽笑和不齒。

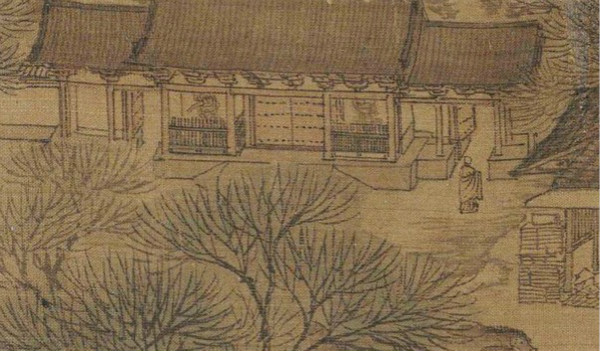

【宋】劉松年《醉僧圖》

熙熙攘攘為利往:“全民皆商”時代的僧人

北宋蔡襄曾說過:“凡人情莫欲富,至于農人、商賈、百工之家,莫不晝夜營度,以求其利。”這反映出隨著商品經濟的繁榮,宋人的思想觀念發生了深刻的變化,不再以經商為恥,而是希望通過經商發家致富。于是,在全國范圍掀起了下海經商的浪潮。寺院中的僧人也成為商業浪潮中的弄潮兒,據宋人莊綽的筆記《雞肋編》記載:“廣南風俗,市井坐估,多僧人為之,率皆致富,又例有家室。故其婦女多嫁于僧。”甚至于在遠離中央朝廷的廣南地區,經商的大多是僧人,他們因經商而致富,而且由于僧人是允許娶妻的,所以當地的婦女也都嫁給了僧人。

古往今來,金融業都是最掙錢的買賣,自然少不了僧人的身影。全國的許多寺院都開設了“質庫”,有點像現在的典當行。東京相國寺首當其沖,而且是其中最財大氣粗的一家。宋人劉道醇的《宋朝名畫評》中就記載了這樣一個故事:商人劉元嗣花費白金(注:即銀子)四百兩買下了王齊翰的十六幅《羅漢圖》,后來將這些畫質押給相國寺普滿塔院中的僧人。宋人洪邁在《夷堅志》中記載了鄱陽一帶寺院的僧人整日忙于發放抵押貸款,全然不過問禪律,其中永寧寺羅漢院,“萃眾童行本錢,啟質庫,儲其息以買度牒,謂之長生庫。”度牒是唐宋時期官府頒發的出家人憑證,永寧寺剛出家的少年把本錢充入質庫,然后利用發放貸款后的利息向官府購買度牒。

除了質庫生意,僧人們還經營房地產租賃生意。宋代的寺院往往規模都很大,除了供僧人使用外,還能空出許多空間作為“邸店”,既可以作為客棧使用,也可以作為商鋪和倉庫對外出租。許多讀書人在參加科舉考試前常年寓居寺院,一來僧舍清靜,二來租金便宜,三來有些寺院還有大量藏書,比如司馬光《涑水記聞》中所記載的李擇:“少讀書于廬山五老峰白石庵之僧舍,書幾萬卷。”士人進京趕考的時候,也會寄宿在寺院中,《蘇軾詩選·蘇軾年譜簡編》記載,蘇軾在嘉祐二年(公元1057年)就曾投宿在東京城外興國寺的浴室院。當然,對于像東京這樣寸土寸金的地方,還有許多在京城任職的官員一輩子都買不起房,于是也常年租住在寺院開設的邸店中。

除了質庫和房產租賃的大買賣,僧人們也會經營一些利潤高的買賣,比如化妝品。愛美的宋代女子會在臉上搽一種美白粉,這種粉由鉛白和香料按一定比例混合而成。在宋人周去非的《嶺外代答》中就記述了廣西僧人制粉的情形:“西融州有鉛坑,鉛質極美。桂人用以制粉,澄之以桂水之清,故桂粉聲天下。桂粉舊曾僧房罨造,僧無不富,邪僻之行多矣。厥后經略司專其利,歲得息錢二萬緡,以資經費。群僧乃往衡岳造粉,而以下價售之,亦名桂粉。”那里有鉛礦和干凈的水源,所以造出的美白粉馳名天下,造富了一方僧人,后來被官府盯上了這個好買賣,每年連同利息能掙兩萬貫錢,可見十足的暴利。

除此之外,僧人們從事一般性的商業活動更是不勝枚舉,有些甚至突破了傳統看來的清規戒律。比如相國寺有一個名叫惠明的僧人,他廚藝高超,而且特別會做烤肉,在燒朱院開了一家燒烤店。宋人張舜民《畫墁錄》中有記載,“相國寺舊日有僧惠明,善庖,炙豬肉尤佳……楊大年與之往還,多率同舍具飱。”北宋文學家楊大年還在太學讀書的時候,就經常帶著同學一起到這里烤肉。因為受到了士大夫們的喜愛,所以這家燒烤店遠近聞名,以致于原來用作燒制朱紅顏料的“燒朱院”被戲稱為“燒豬院”。

《清明上河圖》的繁華市井中招徠客人的僧人

廟里紡紗織繡忙:從事手工業的尼姑

在宋代濃厚的商業氛圍下,不只是僧人忙著做生意,寺院里的尼姑也沒有閑著。根據《東京夢華錄》記載,東京相國寺每個月有五次作為市場對外開放,在佛殿兩邊的連廊里,“皆諸寺師姑賣繡作、領抹、花朵、珠翠頭面、生色銷金花樣袱頭帽子、特髻冠子、絳線之類”,各個寺院的尼姑們都拿著自己織繡的東西來相國寺售賣,她們平日就居住在相國寺南邊的繡巷里。

這些尼姑們的手藝不僅受到了平常百姓的青睞,而且也得到了朝廷的認可。宋徽宗崇寧三年(公元1104年),試殿中少監(注:從五品,負責皇帝的衣、食、住、行、醫藥等事務)張康伯曾進言:“今朝庭自乘輿服御,至于賓客祭祀用繡,皆有司獨無纂繡之功。每遇造作,皆委之閭巷市井婦人之手,或付之尼寺,而使取直焉。”意思就是偌大的朝廷竟然唯獨沒有編織刺繡的部門,每次需要的時候都是委托給東京城街頭的婦人或者寺院中的尼姑來做,后來朝廷才設立了“文繡院”。作為封建時代的朝廷,吃穿用度都是當時最好的,在“文繡院”設立前的近150年時間里,朝廷的繡活一直仰賴民間婦人和尼姑們,可見她們的手藝確實非同一般。

除了織繡之外,尼姑的紡織技藝也獨具一格,甚至不同地域的尼姑還打造出各自的品牌。比如越州一帶的尼姑生產的“寺綾”,據宋人莊綽《雞肋編》所載:“越州尼皆善織,謂之‘寺綾’者,乃北方‘隔織’耳,名著天下。”還有撫州蓮花尼寺的尼姑生產的“蓮花紗”,在宋人朱彧《萍洲可談》所載:“撫州蓮花紗,都人以為暑衣,甚珍重。蓮花寺尼凡四院造此紗,捻織之妙,外人不可傳。一歲毎院捻織近百瑞,市供尚局并數當路,計之已不足用。”這種擁有獨家工藝的“蓮花紗”被首都人民作為夏天的衣料,十分貴重,蓮花寺全寺上下的尼姑們都在生產,但依然供不應求。

風雨無阻跑路忙:報時、報天氣的僧人

在宋代,隨著“里坊制”被“坊巷制”取代,城市里的夜生活豐富了起來,夜禁也慢慢隨之瓦解。根據宋敏求《春明退朝錄》的記載,自慶歷、皇祐年間開始,以街鼓報昏曉的制度就已不復存在。但是,日常生活中人們對于“報曉”還是有需求的,特別是在晝短夜長的冬天。宋代主要采用漏刻作為計時設備,當時只有達官顯貴和大型寺廟里才有。宮廷里設有專門負責報更和報時的鐘鼓院;對于普通人家而言,寺廟中修行的僧人就充當了流動報時員的角色。

根據《東京夢華錄》記載,每天五更天的時候,東京城內來自各個寺院的行者僧人就會拿著打鐵牌子或木魚,一路敲打著挨家挨戶報曉。他們各自劃定了具體負責的路線和區域,白天的時候就會在分管區域求齋化緣。在小說《水滸傳》第四十四回中也有類似的描寫:“只聽得木魚敲響,頭陀直敲入巷里來,到后門口高聲叫道‘普度眾生,救苦救難,諸佛菩薩!’”在聽到僧人報曉后,那些趕早朝的官員和趕早市的百姓們就該起床了,之后京城的各個城門和橋頭的早市也開始了營業。

到了南宋的時候,行者頭陀除了沿街報曉,還順帶報告了當天的天氣。根據《夢梁錄》記載,僧人除了喊著佛家的口號,如果是晴天就喊“天色晴明”、“大參”、“四參”、“常朝”、“后殿坐”;如果是陰天就喊“天色陰晦”;如果是雨天就喊“雨”。即便是風霜雨雪,也不敢缺席。每當到了初一、十五或是過節的時候,這些僧人就依照平時負責的區域挨家挨戶上門乞討。

琴棋書畫皆精通:文藝范兒的僧人

宋代是士大夫文化極其繁榮的時代,“士大夫多修佛學”,這一群體喜歡參禪悟道,樂于與僧人結交,在交往中他們將自身的政治理想、樂趣喜好潛移默化地影響了這些僧人,使得宋代出現了一大批文藝僧人。

這些僧人受士大夫的政治熱情感染,積極入世,如《冷齋夜話》的作者僧人惠洪有詩云“謝公捉鼻知不免,整頓乾坤民望深”(《寄華嚴居士》詩之三)、“明年再獻平戎策,順風高舉摩天翼”(《石門文字禪》),入世之心全然可見。其中一些僧人會因為與上層士大夫交好,還俗走上了仕途,比如陸游《老學庵筆記》中所記載的思聰和尚,“其日登中貴人之門。久之遂還俗,為御前使臣”。也有一些僧人因為交好的士大夫遭遇政治危機而受到牽連,比如司馬光《涑水記聞》中的僧人曉容因鄭俠為人誣陷下獄而遭受牽連:“僧曉容善相,多出入當世家,亦收系按驗(逮捕監禁等候查驗)。”

宋代士大夫普遍擁有較高的藝術和文學修養,于是也便出現了一批精通詩文和琴棋書畫的僧人。歐陽修《六一詩話》中談到“國朝浮圖以詩鳴于世者九人”,即宋初的九位僧人因詩歌方面的造詣被稱為“九僧”,歐陽修在題作《九僧詩》的雜記中稱贊道:“近世有《九僧詩》,極有好句。”當然最著名的詩僧還要數僧人道潛,別號“參寥子”,他與蘇軾、秦觀是詩友。宋人趙令畤在《侯鯖錄》記載了參寥子到徐州拜訪蘇軾,“坡席上令一妓戲求詩,參寥口占一絕”,酒桌上蘇軾讓歌妓跟參寥子討一首詩,結果他即興隨口賦得一首絕句。當然,也有一部分僧人原本就是文人的身份,如蘇州的僧人仲殊,他曾經參加進士考試沒考上,還差點被妻子毒死,于是棄家為僧,蘇軾在《東坡志林》中說他“能文,善詩及歌詞,皆操筆立成,不點竄一字”。

除了詩文之外,精于書畫的僧人也不在少數。宋人楊億《楊文公談苑》中就談到,“近年釋子(注:指僧人)中多善書者,廬山灝彬、茂蔣善王書,關右僧夢英善柳書,浙東僧元基善顏書……壽春惠崇善王書”,這些善于書法的僧人都有各自擅長的字體。上文所提到的“九僧”中有一位僧人法號也叫惠崇,他不僅擅長作詩,而且也工于繪畫。蘇軾的《惠崇春江曉景》(“竹外桃花三兩枝,春江水暖鴨先知”)就是觀看惠崇畫作時寫下的;宋人郭若虛的《圖畫見聞志》稱惠崇:“善為寒汀遠渚、瀟灑虛曠之象,人所難到也。”還有一些僧人更是道行和文藝兼修的全才,在宋人龔明之的《中吳紀溫》就記載了昆山慧局寺的一位僧人亮玉,“僧行甚高,旁通文史,又善工琴棋”。

【宋】劉松年《攆茶圖》(局部)中揮翰的僧人

空空色色今何在:放浪形骸的僧人

宋代社會的開明和包容在中國歷史上是空前的,佛家的戒律對于宋代的僧人而言不能說形同虛設也差不多。除了上文提到的僧人惠明擅長烤肉,宋人江少虞《事實類苑》中記載了邢州開元寺一個叫法明的僧人,不僅愛喝酒、好賭博,而且喝醉以后還愛唱柳永的淫詞艷曲。為后世所熟知的詩人秘演和尚也是愛酒之人,他跟另一位北宋大文學家石曼卿是好朋友,歐陽修在《釋秘演詩集序》里感嘆:“二人歡然無所間……當其極飲大醉,歌吟笑呼,以適天下之樂,何其壯也!”

酒肉之外當然還有色,對于宋代的僧人,不僅可以迎娶平民百姓家中的女子,而且連青樓的娼妓也不在話下。宋人陶谷的《清異錄》中就記載了相國寺星辰院的比丘澄暉“以艷倡為妻”,還每次喝醉的時候指著妻子的胸部說:“二四(注:放肆)阿羅,煙粉釋迦。又沒頭發浪子,有房室如來,快活風流,光前絕后。”真可謂是放浪形骸之外。更有甚者,江南的僧人公然包起了“二奶”,根據宋人莊綽《雞肋編》記載,當時的“兩浙婦人皆事服飾口腹,而恥為營生。故小民之家不能供其費,皆縱其私通,謂之‘貼夫’,公然出入,不以為怪。如近寺居人,其所貼者皆僧行者,多至四五焉”,在繁華富庶的兩浙地區,已婚婦女愛慕虛榮,紛紛傍上了有錢的僧人,甚至公然成雙成對,毫無羞恥之心。

更有甚者,有些僧人癡迷于娼妓,甚至在求愛不得時狠心將女方殺害,宋人王明清《揮麈三錄》中就記載了蘇軾審理的一樁案子:杭州靈隱寺的僧人了然,經常留宿娼妓李秀奴家,后來錢花光了,秀奴就跟他絕交,結果了然無法釋懷,借著酒瘋一怒之下殺害了秀奴,當時身為杭州知府的蘇軾對這種放蕩不羈的僧人深惡痛絕,判了了然死刑,還寫了首《踏莎行》的判詞:“這個禿驢,修行忒煞,云山頂上持戒。一從迷戀玉樓人,鶉衣百結渾無奈。毒手傷人,花容粉碎,空空色色今何在?臂間刺道苦相思,這回還了相思債。”

放浪形骸的僧人同樣把這種不良風氣帶到了尼姑那里,據宋人周密《癸辛雜識》記載,當時杭州城附近有一座名叫“明因寺”的尼姑庵,凡是有權勢的大和尚來庵里,“必呼尼之少艾者供寢”,晚上必須讓年輕的尼姑提供服務。庵里尼眾非常煩惱,于是專門準備了一個房間,讓那些曾有不潔行為的尼姑住在那里,名為“尼站”,以備不時之需。

《清明上河圖》中唯一的寺廟坐落在城門外東北隅無人問津的偏僻地帶,以張擇端在整幅作品中表達的曲諫之意,或許暗含著某種隱喻

唐朝以降,宋代是此后的中國歷史上僧尼最多的時代,宋真宗時期全國的僧尼數量達到了45萬余人,僅在開封府就有寺院691座。如此龐大的僧尼群體,在宋朝這樣一個佛家律例極其寬松、商業文明高度發達、世俗文化無比包容的環境中,積極地融入到社會生活的方方面面,與社會中的各個階層一起,演繹出讓后世嘆為觀止的宋代僧尼圖景。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|