西安是中國十三朝的古都,也是古代城市建設的典范。歷史上的西安,如何在改朝換代之后一次次重生,又如何變成今天的樣子,本帖就為大家一探究竟。

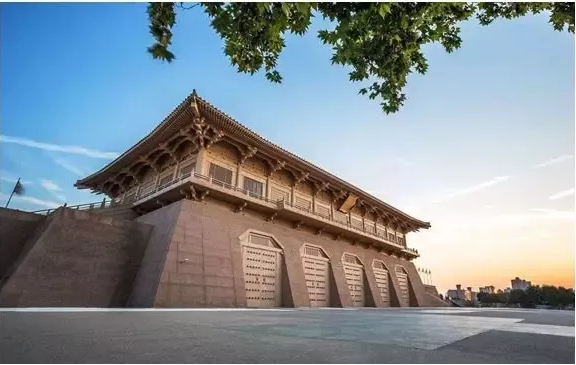

80年代的安定門城樓箭樓

一、先秦兩漢宅茲中國

西安歷史悠久,有7000多年的文明史,3100多年的建城史,1100多年的建都史。歷史上的西安有過多個名字,如豐鎬、長安、京兆、大興、奉元、西安。20世紀50年代,在西安市東郊半坡村,出土了距今6000年前的母系氏族社會聚落遺址,依照出土地,被命名為半坡遺址。

商周之際,周文王將都城從周原遷至西安西郊的灃河西岸,是為“豐京”,周武王于灃河東岸建“鎬京”,二者并稱為“豐鎬”,豐鎬是世界上最早的雙子城。1963年,寶雞市出土了周武王子成王時的青銅器何尊,在何尊的銘文上發現了最早的作為詞組的“中國”。在一開始的“中國”,就不是地理上的中心,而是文明上的中心,文明的制高點才是“中國”。

豐鎬遺址規劃圖

戰國初期,秦獻公由雍城(今寶雞鳳翔)遷都櫟陽(今西安市東北),秦孝公時又在商鞅的建議下遷都咸陽。經過秦末農民戰爭和楚漢之爭,漢高祖劉邦最終也選擇了這里,以當地“長安鄉”而將新都命名為長安,漢武帝又在長安設“京兆尹”作為最高地方長官。

東漢實行長安和洛陽東西二京制度,經歷了漢末李傕、郭汜之亂和十六國北朝的戰爭,城市規模已經遠不如前。直到新一代大一統帝王隋文帝楊堅營建大興城,西安終于迎來了自己最輝煌的時代。

二、隋唐時期版筑坊市

唐高祖李淵建國后,重新劃分大興縣和長安縣,并改大興縣為萬年縣,取“萬年長安”之意。新的長安城占地84平方公里,鼎盛時期的人口高達100萬,有300多個國家的使者、商人和留學生匯聚于此,是當時世界上規模最大的城市。

修復長安城護城河

根據考古挖掘,唐代長安外郭城墻為版筑夯土墻,城墻平均高度在5米左右,城墻基寬約9至12米,總長度將近33公里,累次疊筑,逐漸加高,城門上還有包磚。版筑法是由兩片木板相夾,板外用木柱支撐,再于兩板之間填充泥土,用杵筑搗緊,最后撤去木板木柱。在完工之后還要接受審查,辦法即向墻上射箭,如果箭頭可以射進城墻則不合格,主管官吏就會受到嚴厲的責罰。

唐長安實行嚴格的中軸對稱和坊市制度。外城地區各設東西向14街與南北向11街,把外郭城劃分為108個坊。

大明宮遺址公園

長安城的宮墻遠高于外城城墻。根據《元和郡縣圖志》、《唐六典》、《長安志》、《唐兩京城坊考》諸書中的記載和考古挖掘的報告,位于南宮墻的建福門東西寬度35米,南門長約17米,擁有3個門道,大明宮含元殿“南去丹鳳門四百余步,東西廣五百步,殿前玉階三級,每級引出一螭首,其下為龍尾道,委蛇屈曲凡七轉”。考古挖掘表明,殿內兩列內柱間距9.7米,并與相鄰前后檐柱相距9.2米,形成十三間的面闊,五間的進深。由此可推算,含元殿大約東西長60余米,南北寬40余米,在1400年前可謂規模宏大。

三、明清時期青磚灰瓦

公元904年,軍閥朱溫挾唐昭宗遷都洛陽,將長安所有房屋盡數拆毀,將磚木材料沿河運往洛陽。佑國軍節度使韓建對長安城進行了改建,名為“新城”,但新城面積僅5.2平方公里,是原長安城面積的十六分之一。宋金時期為陜西路京兆府,元代為川陜行省奉元路。

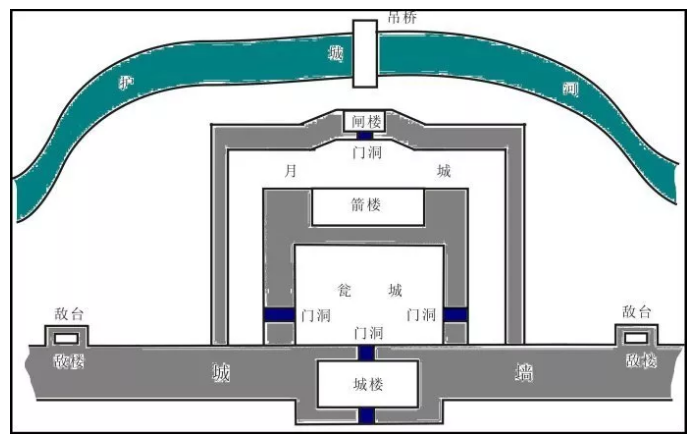

明代朱元璋北伐,封次子朱樉為秦王,作為藩王之首,今天的陜西省政府東側和南側還保留著明秦王府的遺址,并改奉元路為西安府,進行大規模的改建,然而只有明城墻西南角處于唐代皇城的原本位置,將東西南北四座城門分別命名為長樂門、安定門、永寧門和安遠門,每座門樓均由閘樓、箭樓和正樓組成,從而奠定了今天西安城的基礎。

城樓布局

明代是磚石結構全面推廣的年代。明穆宗隆慶二年(1568年),在陜西巡撫張祉的主持下,外部和頂部城墻整體被通砌以灰磚,14公里長的城墻,共用磚2600萬塊,到了清乾隆四十六年(1781年),名臣陜西巡撫畢沅在任上再次修葺,并統一外墻斜度為5度,保證雨水快速流入水槽。

1645年,清軍攻下西安后,改明秦王府為八旗教場,在鐘樓向北至安遠門、向東至長樂門加筑城墻,將西安城內東北角劃為滿城,東南加設南城,其余部分為漢城。

1911年10月辛亥革命時,革命軍炸開東面城墻攻入滿城,拆除了滿城西、南城墻,改“滿城”為“新城”,也就是今天西安新城區的由來,并將城墻洞門命名為“中山門”,以紀念陜西辛亥革命的勝利。

長安城的輝煌,體現了中國古人勤勞智慧、自信包容的偉大品質。全盛時期的長安,除慈恩寺(大雁塔所在地)、薦福寺(小雁塔所在地)等諸多佛教寺院外,還有非常多的清真寺、祆祠(拜火教)、波斯胡寺(景教,即基督教“異端”聶斯脫里派)等建筑。現藏于西安碑林的《大秦景教流行中國碑》記載了唐太宗降旨準許景教在華傳播的史事。直到今天,除了佛教和道教遺存之外,西安還為我們留下了如大清真寺、南城清真寺、藏傳佛教廣仁寺等諸多有文化內涵的建筑。如今的西安,還建成了大明宮國家遺址公園、興慶宮公園、大唐芙蓉園、曲江池遺址公園、大唐西市博物館等主題博物館,古人的智慧和胸襟,永遠是后來人學習的榜樣。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|