自古以來,杭州的橋依城而生、依城而興、依城而名,而杭州也因一座座的橋,變得更美麗、 更富活力、更具文化氣質。

杭州之橋,不可勝數。如果問哪些橋能代表一些杭州的氣質,承載部分杭州的文化,下面這些橋,也許值得回味。

跨湖橋

杭州文明史的已知原點

跨湖橋始建于明嘉靖三十三年(公元1554年),位于湘湖的狹腰處,四周青山環抱,每逢皓月當空,便呈現“跨湖夜月”的美景。

2002年,跨湖橋畔發掘出了距今約8000年的獨木舟,這一重大考古發現震驚世界——這是迄今世界上發現年代最久遠的獨木舟,它的重現說明早在良渚時期之前約3000年,杭州大地上已經出現人類文明,同時,也有力證實了長江流域是中華文明的發源地之一。

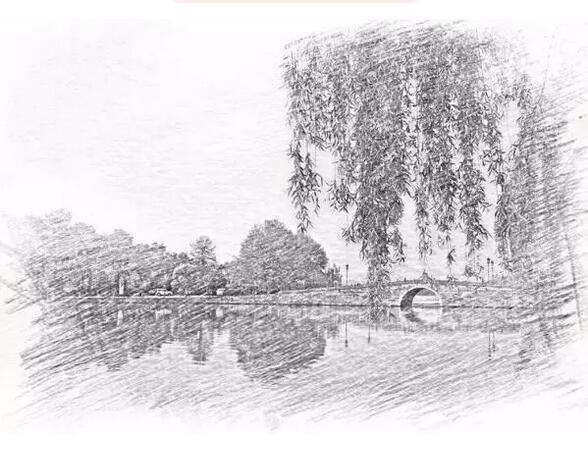

斷橋

民間傳說的“取景地”

斷橋幾乎是所有來杭游客必到的景點之一。人們來斷橋,除了因為這里是西湖深度游的必經之路,同時也受到《白蛇傳》的吸引。

電視劇《新白娘子傳奇》來到斷橋取景,真山真水間,流傳千古的傳說更鮮活了,而杭州也因為可歌可泣的傳說,成為青年男女心目中“執子之手,與子偕老”的愛情之都。

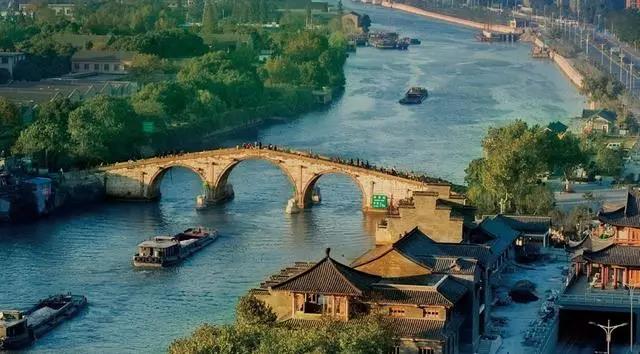

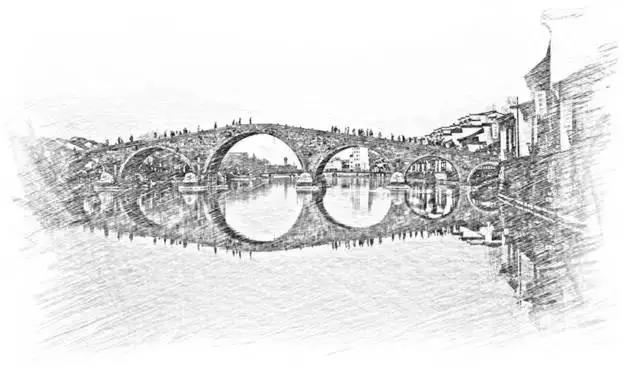

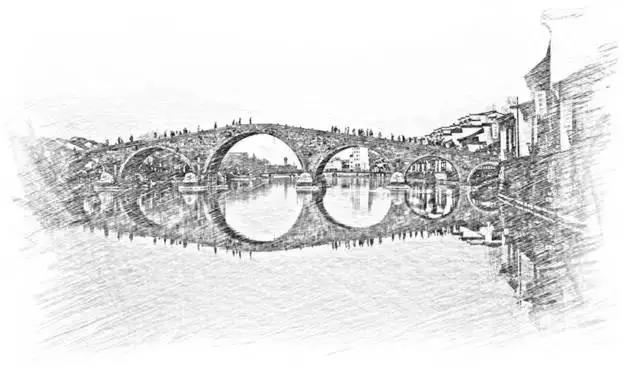

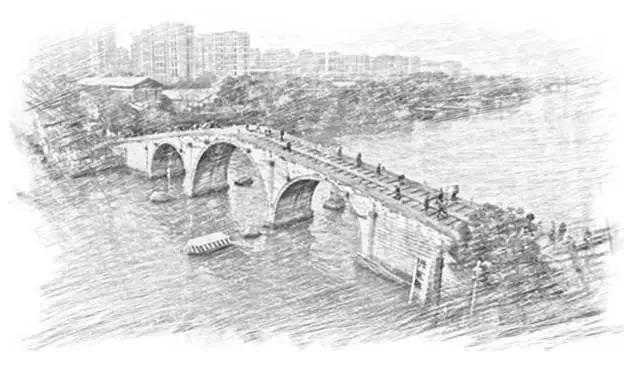

廣濟橋

塘棲古鎮的幸福橋

塘棲古鎮上,那座七孔石拱橋如彩虹般橫跨運河水面,深深扎在古鎮的根脈之中。有人說廣濟橋高峻挺拔,是塘棲古鎮的“龍鼻”。

以前,塘棲民間有“走橋”的習俗,在元宵之夜走的橋越多,得到的福澤就越深厚。如今,廣濟橋吸引的何止是當地居民,不少外地游客慕名而來。踏著橋面的寬厚石階,來到水北街,嘗嘗塘棲大肉粽、細沙羊尾、粢毛肉圓,領略古鎮風情。

六部橋

南宋歷史的親歷者

南宋御街與中河路交會處,一座千年古橋安靜地守在鳳山水門之內,它的名字叫六部橋。南宋時期,這里是六部官員上下班的必經之路,因此,老百姓叫它“六部橋”。

南宋滅亡,元代建立,定都于大都(今北京),南宋朝廷的六部自然不復存在,六部橋也被改名為“通惠橋”。如今,六部橋早已恢復舊名,它現在正對的,是一座歷史文化名城。

西泠橋

千載名芳留古跡的文化之橋

說起西泠橋,人們往往聯想到南齊時期的詩伎蘇小小。然而,西泠橋相伴的何止是這一縷香魂。

離紀念蘇小小的慕才亭不遠處,就有義士武松墓;與武松墓隔橋相望的是烈士秋瑾墓;登橋向東南方看去,孤山林和靖墓仍隱逸在林間;下橋沿北山街西行百余米,岳王廟的門墻便映入眼簾:一湖柔波,杭州有;一身硬氣,杭州也有。

更值得一提的是,西泠橋相連的孤山上有座文瀾閣,它是清代為珍藏《四庫全書》而建的七大藏書閣之一,也是江南三閣中唯一幸存的一閣。有“天下第一名社”之譽的西泠印社就在西泠橋東。

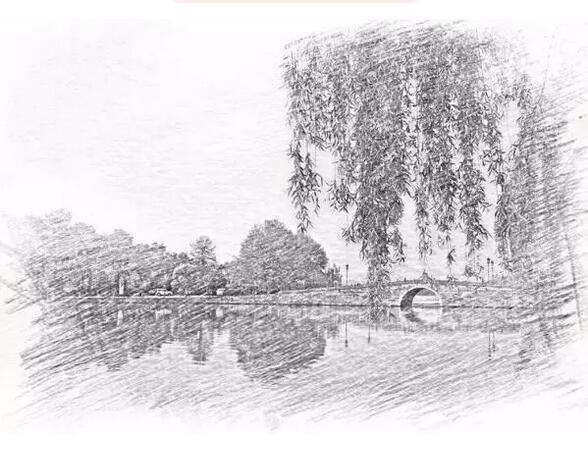

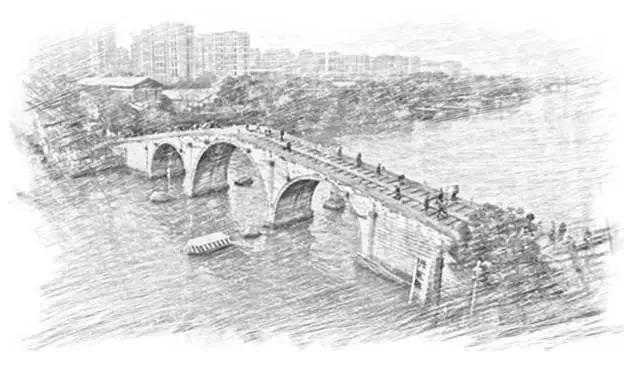

拱宸橋

千年漕運的杭州樞紐

拱宸橋是古運河漕運的一個關鍵節點。不知從何時起,這里成為古運河的杭州終點,也成為從水陸進入杭州的入城口。漕運在古代是商業的一種象征,同時也衍生出了特殊的漕運文化,這使得拱宸橋地區有著一股特殊的歷史文化氣息,平靜而靈動,恰如運河之水波瀾不驚卻日夜流淌。

如今,拱宸橋的水陸樞紐功能已經消失,但屬于它的歷史底蘊仍在那里,與護橋的趴蝮一起,守望著那片水、土、人。

錢塘江大橋

我國現代橋梁史的里程碑

錢塘江大橋今年已經79歲高齡,作為我國首座公鐵兩用橋梁,它是現代橋梁史上的重大成就和里程碑。

1934年8月8日動工興建,1937年9月26日建成,同年12月23日炸毀,錢塘江大橋還沒“吃”上“百日宴”。1946年,大橋開始修復,1953年恢復使用,這座“橋堅強”連續服役53年。如今,錢塘江大橋依舊身板硬朗,擔負著交通功用,同時也見證著杭州的國際化“城長”。

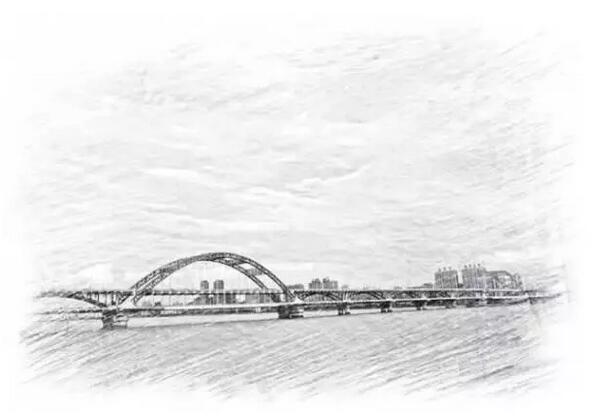

復興大橋

創新活力之城的咽喉

復興大橋一頭是杭州極具歷史文化氣息的南宋皇城遺址,另一頭是極具創新活力的杭州國家高新技術產業開發區,年輕的復興大橋成為連結這座城市兩個不可或缺組成部分的咽喉節點。

有人曾用延時攝影對著復興大橋拍攝了一天。攝影作品中,人們可以看到城市蓬勃發展的脈搏不斷跳動——成熟的人居環境、密布的高新企業、濃郁的創業氛圍——杭州的創新活力隨著車流的南來北往,形成有力的呼吸節奏。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|