徽派建筑是中國古建筑最重要的流派之一,主要流行在古徽州地區(今安徽省黃山市、績溪縣、江西省婺源縣)。它的工藝特征和造型風格主要體現在民居、祠堂、牌坊和園林等建筑實物中。在徽州地區尚有大量徽派古建遺存,散落在徽州大大小小的村落中,吸引著海內外無數的游客紛至沓來。

徽派建筑文化

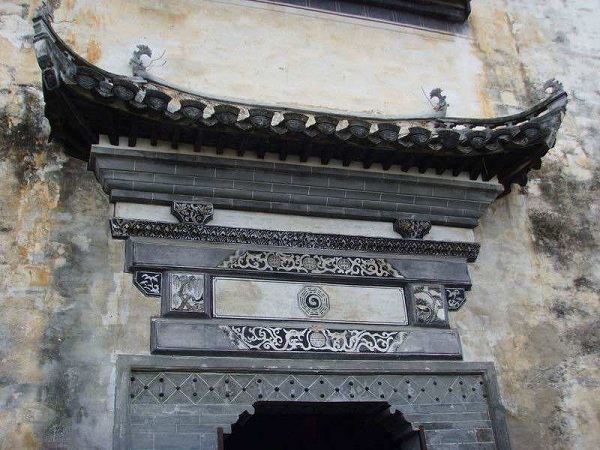

徽派建筑作為徽文化的重要組成部分,歷來為中外建筑大師所推崇。它以黛瓦、粉壁、馬頭墻為表型特征,以磚雕、木雕、石雕為裝飾特色,以高宅、深井、大廳為居家特點。

徽派建筑的藝術風格

徽派建筑藝術風格,可以概括為:自然古樸,隱僻典雅。不矯飾,不做作,自自然然,順乎形勢,與大自然保持和諧,以大自然為依皈;不趨時勢,不趕時髦,不務時興,此謂之自然。篤守古制,信守傳統,推崇儒教,兼蓄道、釋,堅持宗族法規,崇奉風水,追求樸素淳真,此謂之古樸。

徽派建筑特點

徽派建筑以祠堂、牌坊、民宅最具特色,號稱“古建三絕”。?

(一)馬頭墻?

提到徽派建筑,估計所有人的第一反應就是馬頭墻了。馬頭墻是徽派建筑中的重要特色,從宏村來看,徽派民居通常十分的密集,山水相連,加上耕田,留給民居的土地就不顯的很多了,正所謂“七山一水一分田,一分道路和莊園”,如此擁擠的民居環境,防火自然成了重中之重,加上古代木質結構的房子,一旦著火,沒有很好的措施,那么整個村子可能就會毀于一旦,而馬頭墻的存在正是為了阻隔火源,故馬頭墻亦有“封火墻”之稱。

(二)牌坊?

牌坊的歷史很長遠,春秋戰國時便以誕生,開始作為村落中的門來使用,稱為“衡門”。隨著時代的演變,又變做標志性建筑使用,有著嚴格的等級制度。明清時,徽州人文薈萃,居高官者甚多,加之徽商財力雄厚,樹立牌坊日益鼎盛。

牌坊一般分為兩類,一種是作為橋梁、墓道、祠堂、里坊、衙署門前的標志性建筑,另一種則是旌表坊。用來褒揚功績,彰表忠烈人物的。

(三)祠堂

祠堂的地位在古徽州之中是極其高的。祠堂脫胎于宗廟,是家族祭祖開會的地方。祠堂的規模上就可以看出一個家族的歷史背景、社會經濟、家族繁衍及盛衰等各個方面的情況。當然,祠堂的建立也是離不開徽商的。“學而優則仕”“仕而優則商”,徽商常年在外打拼,待到成為富商大賈之后,衣錦還鄉,投資故里,建立祠堂,樹碑立傳,光宗耀祖。

祠堂有宗祠、支祠、家祠等不同類型,建筑方面有嚴格的區分,不能隨心所欲。一般都富麗堂皇,氣勢恢宏。

(四)三雕

三雕指的是“木雕”“石雕”以及“磚雕”。徽雕在徽派建筑中都有著不同程度的體現,在徽派建筑的梁架上,中間粗大部分,這種梁民間亦稱之為“冬瓜梁”,這種梁的中間部分一般會雕上華美的木雕。三雕的存在使得徽派建筑有著立體典雅的感覺,“門罩迷藻悅,照壁變雕墻”便是徽州三雕的實際體現。三雕裝飾的重點是門樓,門罩,窗臺,窗罩,梁柱,額枋等。

三雕有別于繪畫,以刀代筆,更加需要工匠們對全局視觀有所考慮,徽雕藝術折射出的是明清時期徽州民間工匠的獨有的匠人精神,對于我們了解那一時期的文化亦有所助,梁上所雕皆為一時文化所向。

徽派建筑集徽州山川風景之靈氣,融風俗文化之精華,風格獨特,結構嚴謹,雕鏤精湛,不論是村鎮規劃構思,還是平面及空間處理、建筑雕刻藝術的綜合運用都充分體現了鮮明的地方特色。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|