春節對中國人來說,是一年中最重要的節日,即使離家千萬里,也要千方百計趕回家過年團聚。但人們漸漸淡忘了,這么重大節日,所承載的另一個重要目的——祭祀。在剛過去的春節里,你的家人宗族乃至家鄉有別樣的祭祀活動嗎?

在幾千年中國人的傳統觀念里,“百善孝為先”和“慎終追遠”烙印頗深并一直延續。祭祀是華夏禮典的一部分,是儒家禮儀中最重要部分。

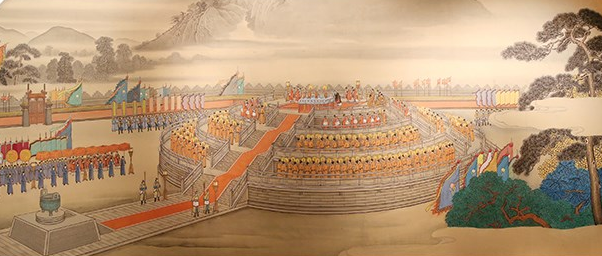

禮有五經,莫重于祭,是以事神致福。文獻《周禮》記載:“邦都之賦,以待祭祀”,《左傳》中也提出:“祀,國之大事也。”祭祀是敬天敬地,緬懷先祖的重要儀式,以示敬畏信仰之意,以表忠孝血脈之情。

祭祀起源于商朝,商人認為鬼神有很大的權威,能夠決定人們的命運,所以他們十分崇敬鬼神。他們把鬼神分為天神、地祇、人鬼三類,以人鬼(祖先)為祭拜的主要對象。

按照民間的觀念,自己的祖先和天、地、神、佛一樣是應該認真頂禮膜拜的。因為列祖列宗的“在天之靈”,時時刻刻的在關心和注視著后代的子孫們,塵世的人要通過祭祀來祈求和報答他們的庇護和保佑。

老祖宗、古圣先賢教導我們,要孝順父母,尊敬祖先。在過去,每一家都有祠堂。宗祠制度產生于周代,上古時代,士大夫不敢建宗廟,宗廟為天子專有。皇帝給人民做榜樣,皇帝的祠堂稱為太廟,百姓家里的祠堂稱為宗祠。

于是,各地都建有祠堂、家廟,各家都奉祀祖先牌位,定期舉行祭祖儀式則是民間最重要的信仰活動。春節人們返鄉,各地的祠堂祭祀活動熱鬧非凡。

祭祖體現著我們民族的精神信仰,我們應積極正面地面對與學習這千百年傳承的優良文化,讓祭祖信仰成為我們重建“文化自信”的起點,為中華民族在當代的重新崛起奠定堅實的精神基石。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|