福建現存的是以明、清兩代為主的民居形式,不僅有規模宏大、富麗堂皇的“尚書第”、“大夫第”、“九廳十八井”等大型府第,也有聚族而居、粗獷雄偉的土樓、土堡,還有許多坐落在山坳林間、點綴在幽谷溪畔,建筑布局活潑自由的民間小舍,更有不少依山傍水、環境優美和諧、空間布局富有變化的民居建筑聚落。

閩東民居,給人最強烈的視覺特征是彎曲的風火墻,也就是馬鞍墻。墻是曲線的,優美生動,隨著屋頂的高低而起伏,猶如騰飛的龍,勾勒出建筑的左右邊界,無數條粉白的風火墻波浪般起伏,又仿佛萬馬奔騰,千龍競渡。閩東地區包括兩個部分,閩江下游的福州地區和古代福寧府(府治在今霞浦)管轄的閩東各縣。

三坊七巷

福州傳統古民居多是灰墻青瓦古樸大方的住宅,其中以“三坊七巷”最為典型。布局嚴謹,院落相連,中軸對稱,以木結構承重,有精雕細刻的石木構件和舒展的大紅斗門,宅院四周或左右圍有土筑的馬鞍形風火墻,有的墻峰飾以飛龍飛鳳、花鳥魚蟲及人物風景,具有濃郁的地方特色。

三坊七巷的房屋門面都很樸實,不事張揚走進去,才知道其中另有天地,廳堂布局森嚴,高大開敞,不失官宦人家的氣派。庭院的布置匠心獨運,一個六角亭,一株荔枝樹,一片假山石,都安置得亭亭當當,意趣盎然。其內部裝飾的重點,似乎在于隔扇、窗欞、欄桿等細部,精雕細刻,毫不含糊。

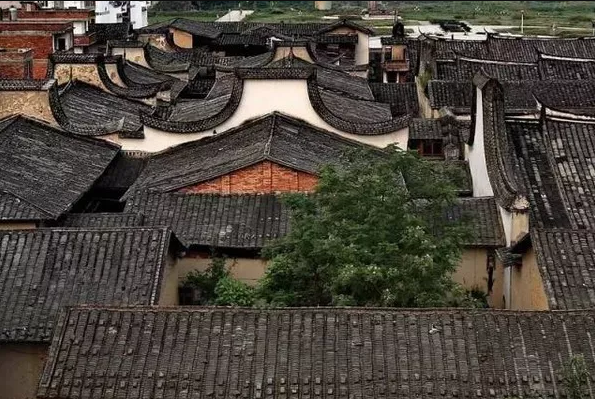

周寧禾溪古民居

古民居位于周寧純池鎮禾溪村,村子沿溪而建,村民臨水而居。溪畔上黃墻黑瓦的古屋錯落有致,匠心獨具。古屋雕花的馬頭墻,高聳俊美,墻尖塑著沖天而起的躍魚和飛龍,典雅古樸。

禾溪村地處僻壤,缺少石料,最初的先民來到這里,為了生存,就地取材,把松散、柔軟的黃泥土凝聚起來,筑起堅固的墻體,而后上梁、蓋瓦,成了土屋。土屋蓋在山地里,一式的土墻黛瓦,且橫豎有序,簇擁成群,成為村中的獨特風景。

平潭石頭厝

“平潭島,光長石頭不長草,風沙滿地跑,房子像碉堡。”這是島上傳頌的民謠,平潭島上多巖石,于是島上居民就地取材,利用島上豐富的花崗巖作為建筑材料,建成了別具一格的石頭房子。

“四扇厝”是平潭石頭厝的主要類型,它通常是不出檐的或只出半檐。“四扇厝”以單進四扇房為主,房內左右兩側為房,分前后房,中為廳堂,也分前廳與后廳。舊時多數農家在建“四扇厝”過程中,一時資金不足,就先蓋左房和大廳,右邊廳墻出現“虎齒墻”(俗稱留碼頭),主要是為了便于今后建房的銜接,預留余地。

福清東關寨

東關寨位于福清一都鎮的東山村,坐落在村東隔溪的山腰間,四周群山環抱,氣勢磅礴。由當地何姓家族興建于清乾隆元年,至今將近300年的歷史了。東關寨從東向西,依山勢高下而建,層層遞升,平面呈長方形。

寨墻基座和墻體下半部均用巖石砌建,高近十米,堅牢壁立,氣派非凡。站在下面,頗有古裝影視片中步兵攻城的氣勢,外墻上一道道黑黑的污跡,似乎在訴說東關寨整座建筑,規制嚴整,主從有序,寨體堅固實用,既便于生活,又便于全寨防火、防匪。

霞浦半月里畬族古民居

半月里位于霞浦縣溪南鎮境內,是畬族聚居的村莊,村內山青水秀,林壑幽深,山石多姿,人文景觀豐富獨特,是畬族古建筑,古文物的特色村寨。村里一座座青磚青瓦的畬族古民宅,一處處明清古建筑,雕梁畫棟,古韻猶存,氣勢非凡,至今保存完好。

這里建筑布局,像極了好萊塢大片中的古城,沿著山形,從最高處層層往下排列,大多數由青磚和鵝卵石砌成。一條主干路從最高處的祖厝通向山下寨門,其余的小巷與此垂直相交,最低處的城墻和城門上設有哨崗,以防御土匪。村中有40多座老建筑,風格統一,保存完好。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|