非遺不是靜止不動的,它的“世代相傳”,不是同一個東西、同一種方式永遠不變地一代一代傳下去,而是文化傳統在一代代人的能動實踐中不斷被賦予新的創造。非遺是一個文化現象的整體,不只是一件件體現文化傳統的產品或作品,更是可見、可參與的生活;不僅僅是某種文化傳統的表現形式,還包括其內容本身。

說到非遺傳承,許多人想到的一個詞匯是原汁原味,然而專家卻指出,所謂的原汁原味傳承,如果強調過頭,不僅不符合文化傳承的歷史規律,還可能把鮮活的文化傳統變成僵化的木乃伊。

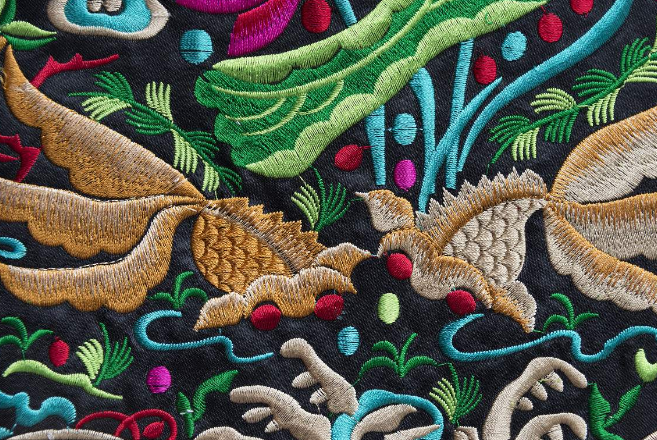

以蘇繡為例,它以江蘇蘇州、吳縣一帶為生產中心。春秋時期,當地的百姓已經將刺繡用于服飾;唐宋時有了針線細密、設色精妙、形象栩栩如生的特點;明清時期,蘇繡的風格進一步形成,不僅“家家養蠶、戶戶刺繡”,而且吳門畫派也推動其發展,以針作畫,巧奪天工。明代《姑蘇志》作了高度概括:“精細雅潔”,稱其為蘇州繡。

古老的蘇繡一直隨著時代在發展,清末民初沈壽的“仿真繡”,吸收西方繪畫的色彩、光影原理,注重逼真和立體感。上世紀初楊守玉的“亂針繡”,線條長短交叉、分層加色。新中國成立后任嚖嫻的虛實“亂針繡”,將素描的筆觸與虛實效果融于繡品中。新世紀的繡娘作品,則既有素描的光影效果,又有碳粉的質感。

沒有一代代刺繡人對新知識的學習和博采眾長,又何來今日蘇繡多姿多彩的生動局面。專家指出,非遺不是靜止不動的,它的“世代相傳”,不是同一個東西、同一種方式永遠不變地一代一代傳下去,而是文化傳統在一代代人的能動實踐中不斷被賦予新的創造。

時代在發展,環境在變化,人也在變化,每一代乃至每一個人都有自己對事物的體驗和認識,有自己的個性和創造活力,正因如此,才有文化的發展和演變,才有文化多樣性的出現和豐富。這是非遺與文物的本質區別,文物是不能再創造的,文物的再創造是造假。

此外,非遺傳承的再創造,能否成為新的傳統,也需要經過相關社區、群體的實踐檢驗,得到他們的情感認同。人民大眾去蕪存菁的力量是強大的,他們會在自己的感受中判斷哪些實踐、哪些技藝,哪些內容和形式、品種和題材的變化與更新,能給他們帶來情感的認同和審美的愉悅,帶來將過去與當下聯結起來的體驗,如此,他們會接受;反之,會排斥。

作為優秀傳統文化的代表,我國非遺在國際社會的可見度日益提高。近幾年我國的非遺保護工作總結形成了一個基本理念:見人見物見生活。很多非遺項目本身就是大眾持有、大眾習俗、大眾愛好,其延續主要不是依靠技藝傳授,而是大眾參與和實踐。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|