茶,這一片小小的葉子,一度成為古代中國的象征。直到今天,茶依然是我國一張亮麗的名片。那么,我國又是如何與茶結(jié)下不解之緣的呢?

茶在中國出現(xiàn)的較早,戰(zhàn)國時期的《爾雅》中,便有關(guān)于茶的記載,其《釋木》一篇,講到“槚,苦荼”,“荼”古音正是cha,湖南古縣荼陵(今茶林)正因產(chǎn)茶而得名。到了西漢,士人王褒在《僮約》中,寫有“烹荼盡具”、“武陽買荼”,可見其時飲茶之風(fēng)已逐漸興起。同時代的馬王堆漢墓中,出土的一只竹笥在其標(biāo)簽牌上寫有“槚笥”二字,正是一件盛茶葉的器具。

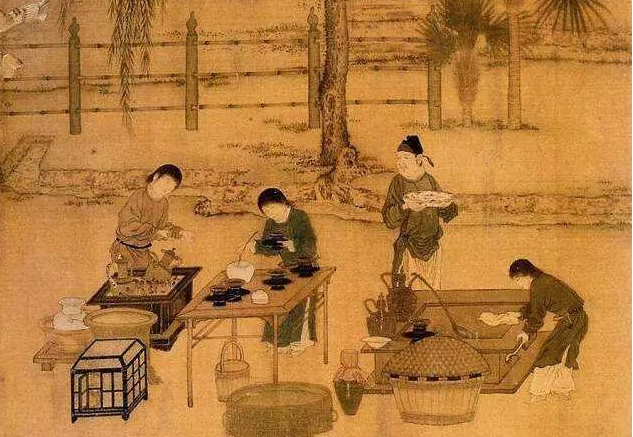

古人煮茶

飲茶之風(fēng)源遠(yuǎn)流長,各朝所飲之茶亦大相徑庭,大致可分為粥茶法、末茶法、散茶法三個階段。

一、粥茶法

西漢到六朝時期,國人大多采用此種頗具喜劇效果的方法飲茶。首先要將茶葉和蔥、姜、棗、橘皮、茱萸、薄荷等物一同滾煮,其間用勺舀出浮沫,然后再盛出飲用,所謂“晉宋以降,吳人采其葉煮,是為茗粥。”一頓操作猛如虎,和煮菜湯相仿,再加上各種調(diào)料,想必入口味道格外酸爽。唐代茶圣陸羽便吐槽這種粥茶“用蔥、姜、棗、橘皮、茱萸、薄荷等煮之百沸,或揚(yáng)令滑,或煮去沫,斯溝渠間棄水也!”

六朝時期,這種粥茶在南方比較盛行,吳主孫皓常在宴會上以茶代酒,桓溫也曾用茶宴客標(biāo)榜自己節(jié)儉。北方人民表示壓力山大,實在難以欣賞,普遍飲用牛乳類飲料,并嘲諷茶為“酪奴”。權(quán)貴宴飲時,僅有南方歸降士人方才飲茶,歸降北魏、官至尚書令的瑯琊王肅酷愛飲茶,相傳每次都要飲茶一斗,得了一個“漏斗”的綽號。茶在北方的尷尬地位,可見一斑。

茶碾碗

二、末茶法

直到唐代,飲茶之風(fēng)方才盛極大江南北,“開元、天寶之間,稍稍有茶,至德、大歷遂多,建中以后盛矣”,中唐以后,茶已經(jīng)進(jìn)入民間,和米鹽無異。

北方人逐漸放棄對茶的抵抗,一方面是因為盛唐開元年間,佛教禪宗一派于北方大行其道,學(xué)禪之人需要少睡參禪,古人又不吃晚飯,為了提神抗餓,北方人只好煮茶來喝,“從此轉(zhuǎn)相效仿,遂成風(fēng)俗”。另一方面,則是因為這時出現(xiàn)了改變茶葉命運(yùn)的劃時代大師——茶圣陸羽。

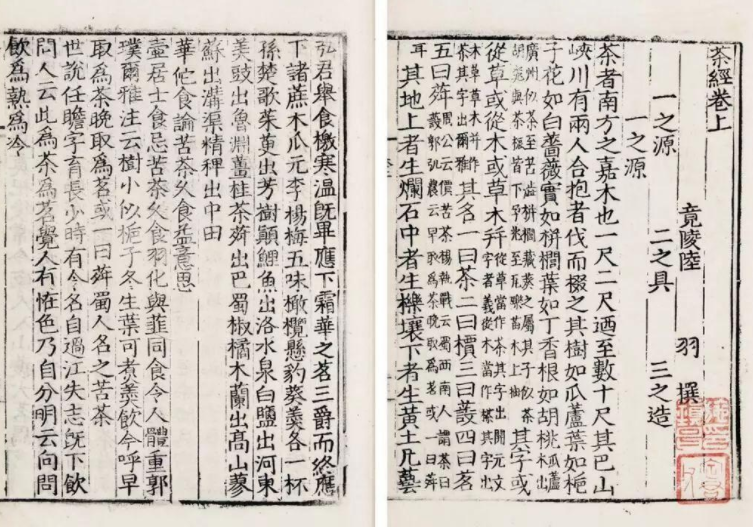

“自從陸羽生人間,人間相事學(xué)春茶。”陸羽著有《茶經(jīng)》三卷,對茶道論述詳盡。《茶經(jīng)》中提倡飲用的茶已不再是粗放的粥茶,而是逐漸向精致的末茶轉(zhuǎn)化。陸羽提倡飲用以茶餅?zāi)胨槎傻哪┎瑁枘┮悦琢4笮橐耍葘⑺诓韪兄笾撩靶馀荩偻度氩枘弥袂v攪拌,等茶末鋪滿水面時,便可舀出飲用。《茶經(jīng)》成書短短數(shù)十年后,陸羽便登上神壇,受到賣茶商人供奉。賣茶人將瓷質(zhì)陸羽像供在茶灶旁,生意好賺錢時候用茶供奉,生意不好就上開水澆。

晚唐時,唐人又興起一種“點茶法”,即將茶末放在茶盞中,再將開水注入沖飲。點茶法能發(fā)揮末茶特點,加上注水時對水流、水量、落水點有頗多講究炫技之處,在兩宋時成為飲茶的主流方式。

《茶經(jīng)》是中國乃至世界現(xiàn)存最早、最完整、最全面介紹茶的第一部專著,被譽(yù)為茶葉百科全書,唐代陸羽所著。

宋人多將茶制成茶餅飲用,味道上追求“香甘重滑”,不喜茶中苦澀原味,并以茶色“純白為上真”。在這種獨特的要求下,宋人茶餅制作工藝可謂另辟蹊徑:首先精選原料,只取選中茶葉的茶心一處,用泉水浸漬,然后上鍋蒸,再用小榨榨去水分、大榨榨去茶汁,以求色白味甘;榨過之后,將茶放在盆里研磨,好的茶餅一般要研磨一天以上,等到盆中膏狀物勻滑細(xì)膩后,再加入龍腦等香料,和上香米熬成的薄粥,一并揉成茶餅。這樣制成的茶餅因為有淀粉,樣似牛乳;因摻有香料,口味甘香,與之前粥茶法下的咸湯茶味道大相徑庭。

這樣復(fù)雜工藝制成的茶餅往往價格不菲,出自名家之手的更是天價。宋仁宗時蔡襄制作的“小龍團(tuán)”一斤售黃金二兩,還極難買到,時人稱“黃金可有,而茶不可得”。徽宗時,鄭可聞用“銀絲水芽”制成“龍團(tuán)勝雪”,每餅售價四萬錢,備受推崇。

宋代的文人雅士

宋人不僅茶餅制作繁復(fù),點茶時也頗多講究。首先要將茶餅烤干、錘碎,再用類似今天藥碾的茶碾細(xì)細(xì)碾做茶末,茶碾越小越好,大了會被嗤笑為蠢物;隨后將茶末倒入似今日篩子的茶羅中,篩取細(xì)碎茶末放在茶罐中,以備飲用。制好茶末后,為避免開水注入冷茶盞降溫影響口感,要先將茶盞烤熱,再用長柄小勺茶則從茶罐中舀茶末置于盞中,倒入一點開水將茶末調(diào)勻,再用長嘴茶壺注水,同時以筷子、長柄勺或是筅(圓形竹刷)攪勻。注入的水并不是“老不可食”的滾水,而是“蟹眼已過魚眼生,颼颼欲作松風(fēng)鳴”的初沸之水;調(diào)茶手法要求更高,須得“先攪動茶膏,漸加擊沸,手輕筅重,指繞腕懸”,達(dá)到“上下透徹,如酵蘗之起面。疏星皎月,燦然而生”茶面上銀光翻涌,才算是點好了一盞茶。

點茶手法繁復(fù),技術(shù)含量頗高,正適合比試,宋人常“斗茶”為樂。斗茶主要考量茶和水的融合程度,攪動茶水轉(zhuǎn)動,先在茶盞上留下痕跡的算輸。茶色純白,比斗時盛在在黑盞中最為明顯,位于今日福建建陽的建窯所出產(chǎn)的黑色茶盞因外形美觀、顏色純正、久熱難冷等特點大受歡迎,名品“兔毫盞”、“一碗珠”“金油滴”售價頗高,“曜變天目”盞更是價值萬金。然而茶盞精美的只是盞心,其外腹、足底因可以置于配套使用的漆制茶托中隱藏,往往做的頗為粗陋,漏胎、流釉比比皆是,可謂金玉其外敗絮其中。

三、散茶法

元朝后期,隨著飲茶群體擴(kuò)大和胡風(fēng)浸染,精細(xì)的末茶逐漸隱退,原汁原味的散茶大行其道。明代洪武帝提倡節(jié)儉,下令禁止制作高級茶餅,由此,散茶徹底取代了末茶的地位。

散茶飲用與今日飲茶相似,采茶后將茶葉焙干,直接在茶壺里沏茶喝,茶葉不再摻淀粉、香料,也不再制餅、碾末。隨末茶一并消失的,還有用來制作末茶的一系列復(fù)雜茶具,只有裝開水的長嘴茶瓶搖身變?yōu)椴鑹兀^續(xù)笑傲江湖。曾風(fēng)靡一時的吉水窯黑色建盞在元末停止燒制,明代“建盞”一詞轉(zhuǎn)而專指德化窯的白瓷茶盞。

飲茶方式的改變,也使茶文化出現(xiàn)了轉(zhuǎn)變,明清文人往往難以理解宋人對茶的論述。如蔡襄在《茶錄》中談到“茶色白,宜黑盞”,元初依然以白色茶為貴,飲用本色散茶的明人則認(rèn)為“茶色自宜帶綠,豈有純白者?”,并進(jìn)一步認(rèn)為試茶應(yīng)該用白色茶盞,宋人用黑色茶盞乃是不知所云“宣廟時有茶盞,料精式雅,質(zhì)厚難冷,瑩白如玉,可試茶色,最為要用。蔡君謨?nèi)〗ūK,其色紺黑,似不宜用”。還把斗茶時先粘上水痕一方失敗的評價標(biāo)準(zhǔn)改為“以水痕先沒者為負(fù)”,鬧了大烏龍。

由粥茶、末茶到散茶,小小飲茶方式的轉(zhuǎn)變折射的正是古人生活方式的轉(zhuǎn)型。

一杯清茶,初品清甘,漸至佳境,這也正是傳統(tǒng)文化的魅力所在。愿淡雅雋永的文人意趣能透過塵封的時光,帶給忙碌的現(xiàn)代人一份清靜,一絲慰藉。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|