中國是匾額文化的發(fā)源地,從春秋戰(zhàn)國開始,至今已有2500多年歷史。

匾額中的“匾”字在古代也作“扁”字,《說文解字》曰“扁,署也,從戶冊。戶冊者,署門戶之文也。”扁是會意字,由戶和冊組成,本義是在門戶上題字。扁的主流形制為橫長形,明清多用此形,也是用途最廣,存世最多的一種。

而“額”,是懸于門屏上的牌匾。也就是說,用以表達經(jīng)義、感情之類的屬于匾,而表達建筑物名稱和性質(zhì)之類的則屬于額。

因此合起來可以這樣理解匾額的含義:懸掛于門屏上作裝飾之用,反映建筑物名稱和性質(zhì),表達人們義理、情感之類的文學藝術形式即為匾額。但也有一種說法認為,橫著的叫匾,豎著的叫額。

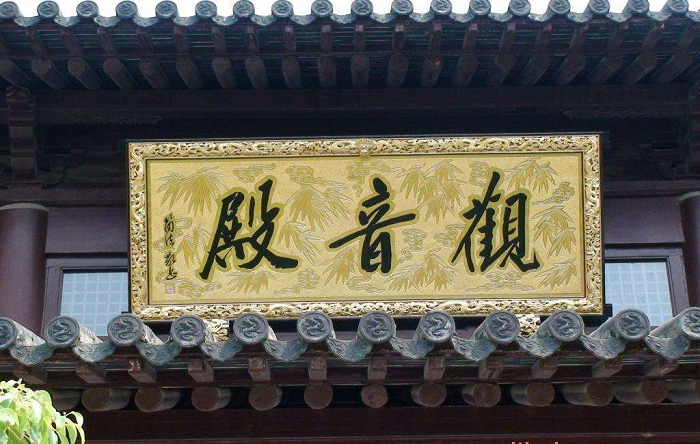

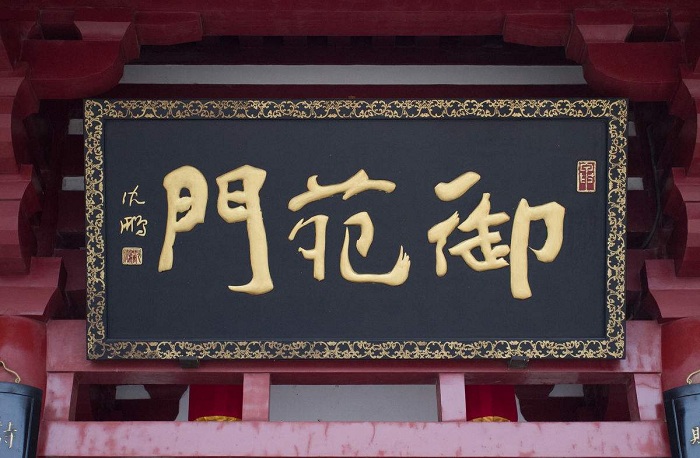

歷史上曾出現(xiàn)“無處不匾”、“無門不匾”的盛況,匾額被稱為“古建筑的靈魂”。在一些皇家園林或大戶人家的門頭上,更是極盡華麗之能事來裝扮匾額,鎏金鍍銀、鑲嵌珠寶,或雕刻華麗的花紋,彰顯身份與品位。

匾額按其性質(zhì)可分為六類:

1、樓堂殿閣的名稱。如“滕王閣”“長生殿”“望月亭”“望江樓”等;

2、商家字號的名稱。如“同仁堂”“內(nèi)聯(lián)升”“老鳳祥”“榮寶齋”等;

3、歌功頌德的題詞。如“桃李滿園”“愛民如子”“高山仰止”等;

4、繪景抒情的題詞。如“清風肅來”“山清水秀”“一碧萬傾”“春和景明”等;

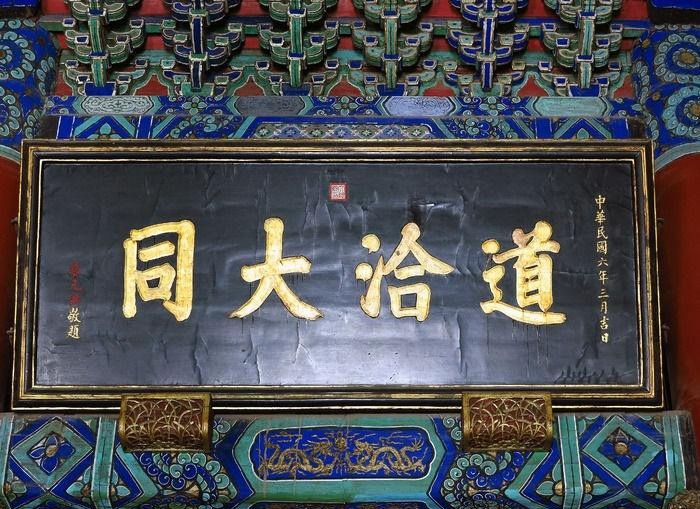

5、述志興懷的題詞。如“天道酬勤”“海納百川”“與時俱進”等;

6、慶典開張的題詞。如“大展宏圖”“生意興隆”“財源廣進”等。

我國傳統(tǒng)民居的主要形式是單門獨院,有院就有門,門上就有匾,匾額可以說是一個家族的門臉,彰顯著家庭的門第層次、道德修養(yǎng)、思想情感、處世哲學、精神寄托以及對未來的追求。

匾額,不只是一座建筑、一個群落的名稱,圍繞著它的內(nèi)涵,更多的是一種榮耀和精神存在,而且這份榮耀,不私藏、不束之高閣,它被立于墻上、門頭等顯眼的位置,傳承發(fā)揚,為人所見,感人所感,激勵著后世之人,將美好的品質(zhì)悉數(shù)流傳。

古代匾額大多由書法家題字,凝練圣賢學說精髓,匯成短短幾字,涵蓋深遠奧義,再以酣暢精湛的書法落筆,一氣呵成,具有極強的文學藝術感染力。

匾額被委以繼承與傳遞的重任,集建筑的靈魂、書寫者賦予的生命、文明的要義于一身,具有極高的藝術價值與史學價值。

匾額是中華民族獨特的民俗文化精品。幾千年來,它把中國古老文化流傳中的辭賦詩文、書法篆刻、建筑藝術融為一體,集字、印、雕、色的大成,以其凝練的詩文、精湛的書法、深遠的寓意、指點江山,評述人物,成為中華文化園地中的一朵奇葩。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|