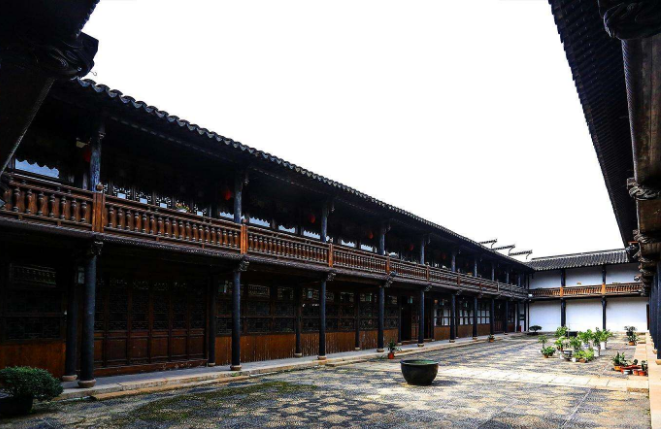

中國古代建筑采用的是木結構體系,受材料的制約和功能的需求,每一個單體建筑在平面上都要設置柱子來承托上部構架,因此,在古建筑木構架中,下架的柱子作為承重構件,是非常重要的。古建筑“房倒而屋不塌”,也正是因為此,今天我們來了解下古建筑的木柱有哪些作用及特點。

木柱子其橫剖面不論是圓是方,其縱型都呈細高狀直立于地面,承托起上部構架。為了不影響柱子在結構上的承重作用,多不在柱身上作雕刻處理。按柱的收分造型分為:直柱、梭柱等。

垂直于地面的柱子,柱身細而高,上下一般粗的為直柱。但是直柱看上去不免顯得呆板,于是工匠對這些柱子做了一些整體上的加工,即在柱子的上、下兩頭將柱身略略變細,變成一根兩頭略小中間較粗的立柱,因為其形如織布用的木梭子,所以稱為“梭柱”。

宋代編制刊行的《營造法式》是一部記錄宋代建筑設計與施工的專著,在書中關于立柱的部分,專門講了梭柱的做法。即將柱子從上到下等分為三段,在上下兩段中又等分為三段,各在其中的中段分別向上、向下卷剎,從而形成為上下略比中段細的梭形柱子。柱子上下兩端各與柱頂上的斗拱和柱下的柱礎相接,而斗拱比柱礎小,因而又形成梭柱上端比下端細,使梭柱在總體造型上更顯穩定。

因為古建筑的木結構體系,先從地面上立起木柱,在柱子上架起橫向的梁枋,再在梁枋上鋪設屋頂,所有的屋頂重量都由梁枋傳到柱子,經過柱子傳到地面,而在柱子之間的墻壁,只起到隔斷作用,而不承重房屋的重量。

建筑除了提供人們活動場所的物質功能之外,還有藝術上的表現功能。我們常參觀的寺廟殿宇中能更加直觀的看到柱子裝飾的豐富多樣性。其中龍在柱子上的裝飾是比較常見的,因為龍是中國古代傳說中一種威力巨大的神異之物,它既是封建時代帝王的象征,又代表了帝王的尊嚴。

沈陽故宮的大政殿在建筑細節上用了多種辦法表現這座皇宮的重要與氣勢。最突出的還是前檐兩根立柱上各有一條蟠龍。木雕的龍身盤卷在柱身上,龍頭與前爪探出柱外,面向中央,在中間梁枋上有一顆火焰明珠,組成一幅雙龍戲珠的場景。

今日所見的北京紫禁城的太和殿是清代康熙皇帝時期重建的殿堂,殿內處于中央位置的六根立柱也是蟠龍金柱,但是它與沈陽故宮的蟠龍柱不同,這里不用木雕的龍而是在柱身上用瀝粉繪制蟠龍,近觀有龍,遠望只是六根金柱,從而保持了大殿內部空間的完整與嚴肅性。

在云南西雙版納地區盛行南傳佛教,佛寺大殿里供奉著高大的佛像,佛殿高大,殿內柱子也顯得粗而高。為了營造佛殿的神圣氣氛,多在這些柱子外皮油飾以紅色,在紅色的底子上再以白色繪出蓮花和卷草等作裝飾,講究的佛寺則用金色繪制花飾,花飾多集中在柱身下段以便于人們觀賞。

在西藏地區的藏傳佛教的佛寺,它們的殿堂內部用木結構,四周圍筑磚、石的厚墻,墻面涂成大紅、大白,配以金光閃爍的屋頂,豎立在山坡之上,在西藏地區特有的藍天襯托下,具有一種特殊的十分濃艷與粗獷的美。

在新疆喀什還有一座阿巴和麻札。這里柱身八角形,與別處不同的是柱身上下都充滿了雕飾。全柱可分為柱頭、柱身與柱礎三部分。其中柱頭裝飾最豐富,在周圍雕出眾多的小龕,尖頂的小龕上下多層相疊,包圍在柱頭四周,像一朵盛開的花朵冠戴在立柱頂端。

土耳其的迪夫里伊清真大寺的北大門也有尖頂小龕的柱頭裝飾,與新疆阿巴和加麻札內禮拜殿的柱子十分相像。只是一為石柱,一為木柱。目前還無法說明它們之間準確的淵源關系和傳承的過程,但它們在形象上的相似和相同應該不是偶然的。

中國古建筑設計精巧,木柱既起到了穩定承重的作用,使得古代大木結構能夠屹立千年而不倒,又在一定程度上展示了建筑的藝術裝飾效果,古建筑高超的智慧值得我們堅持不懈的學習。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|