保存下來的古建筑是永恒的歷史印跡,在它身上能直接或間接反映歷史上多種文化的成就。泉州傳統(tǒng)建筑作為泉州建筑文化圈的一個(gè)重要組成部分,盡管它只是反映泉州文化遺存的一部分,但它卻是泉州歷史文化特色的一個(gè)縮影。

今天我們來盤點(diǎn)下泉州的六大古建筑,一起來看看吧。

府文廟

府文廟始建于唐開元末年,北宋太平興國初年移建孔廟于此,太平興國七年(982年)建為州學(xué),南宋紹興七年(1137年)重建,是集宋、元、明、清四朝代的建筑形式的孔廟建筑群。府文廟主體建筑大成殿為典型的宋代重檐廡殿式結(jié)構(gòu)。面闊7間,進(jìn)深5間,斗拱抬梁式木結(jié)構(gòu),露明造,但屋頂用燕尾和嵌瓷雕,是中原建筑和閩南建筑的有機(jī)融合。

開元寺

始建于唐高宗垂拱二年(686年),初名“蓮花寺”。唐玄宗開元二十六年(738年)詔天下諸州各建一寺,以年號為名,遂改稱開元寺。現(xiàn)存大部分建筑是明清和民國重修,留有弘一法師和圓瑛法師的墨寶。

開元寺內(nèi)最珍貴的是東西兩側(cè)的塔,與大雄寶殿成“品”字形布局,兩塔均為仿木構(gòu)八角五層樓閣式石塔。

東為“鎮(zhèn)國塔”,始建于唐咸通六年(865年),經(jīng)過幾次毀壞與重修,南宋寶慶三年(1227年)改為磚塔,現(xiàn)存石塔為南宋嘉熙二年(1238年)至淳佑十年(1250年)間重建,高48.24米。于1997年入選中國四大名塔郵票。塔為框架套筒式,塔身浮雕用堅(jiān)硬的花崗巖雕成,由于花崗巖石性清脆,雕刻時(shí)極易開裂,故而需要很精微的工藝。

西為“仁壽塔”,始建于梁貞明二年(916年),初為木塔,稱“無量壽塔”,前后經(jīng)毀壞與重修多次,易木為磚,至宋紹定元年至嘉熙元年(1228-1237年)先于東塔十年建成。今石塔為南宋紹定元年(1228年)至嘉熙元年(1237年)重建,高44.06米。開元寺雙塔是中國最高的一對石塔,經(jīng)明萬歷年間泉州八級地震以及多次臺風(fēng)的考驗(yàn),仍屹立不倒。

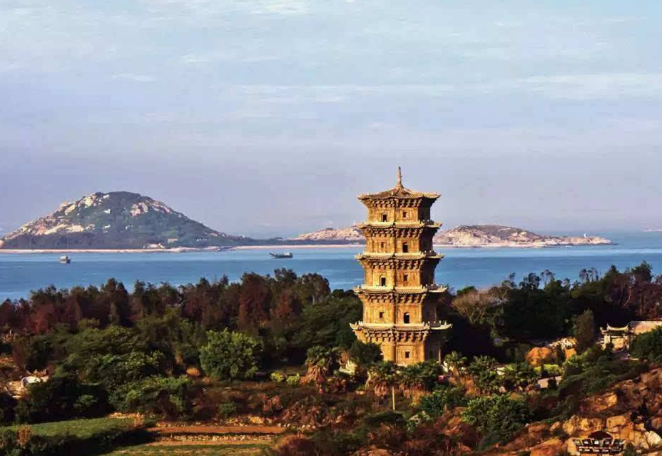

六勝塔和姑嫂塔

兩座塔均為指引航線的燈塔,是海上絲綢之路現(xiàn)存最早的燈塔,又名萬壽塔。六勝塔為北宋政和年間(公元1111年—1117年)建,元順帝至元二年(1336年)重建,花崗巖仿木結(jié)構(gòu)樓閣式塔。

塔身為雙塔筒結(jié)構(gòu),每層設(shè)拱門4道,佛龕4個(gè),各層交替錯(cuò)位。拱門、佛龕兩側(cè)浮雕佛教人物立像各1尊。由于地處海濱,經(jīng)受數(shù)百年海氣侵蝕,雕像風(fēng)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重。

塔身轉(zhuǎn)角立圓柱(第一層為通體式,其余各層為三截拼接),上坐蓮臺狀櫨斗,柱頭鋪?zhàn)鳌⒀a(bǔ)間鋪?zhàn)骶鶠殡p杪一下昂,每層雙挑斗拱出檐。塔檐八角作吻首翹脊,上坐鎮(zhèn)塔武士1尊。平座勾欄為近年新修,但比例并不和諧。

宋紹興(1131-1162年)年間僧人介殊建。因背靠泉州灣,面臨臺灣海峽,有關(guān)鎖水口、鎮(zhèn)守東南的氣勢,故又名“關(guān)鎖塔”。民間傳說,古有姑嫂二人,切盼飄洋過海的親人,竟日壘石登高遠(yuǎn)眺,傷心而死,時(shí)人筑塔祭祀,故俗稱姑嫂塔。塔身為花崗巖樓閣式塔,由于不設(shè)須彌座,故而明為五層,實(shí)際四層。

雙塔是閩粵僑鄉(xiāng)的標(biāo)志,不僅有高超的工藝價(jià)值和珍貴的歷史價(jià)值,還寄托著無數(shù)海外華人華僑的故國之思。

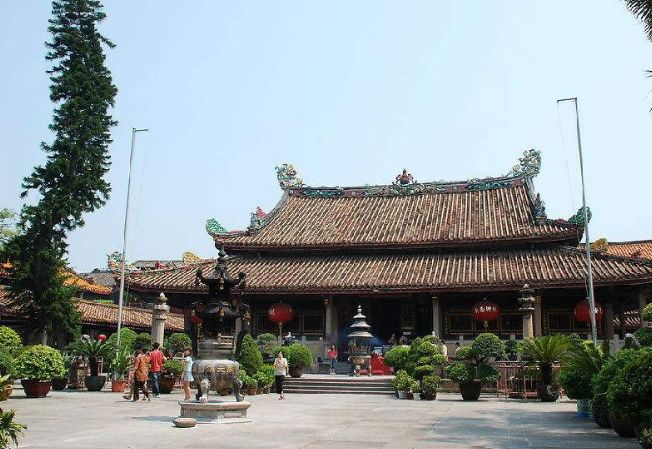

天后宮

天后宮始建于南宋,供奉的是海神媽祖,她是刺桐港最有代表性的海神。媽祖不是唯一的海神,卻是最受寵的神靈。宋代,媽祖受封14次;元代,被賜封為“天妃”,成為全國性海神;清代,被推崇至“天后”至尊地位,并伴隨著泉州商人、航海者的傳播,逐漸成為世界性的海神。

因歷代的敕封均在泉州天后宮舉行,所以泉州天后宮素來被認(rèn)為是海內(nèi)外建筑年代最早、規(guī)格最高、規(guī)模最大的祭祀媽祖的廟宇。目前的天后宮大殿為明代鄭和和清代康熙時(shí)期重修。

草庵摩尼殿

草庵寺是世界僅存的摩尼教遺址,始于宋代紹興年間,初為草筑。元順帝至元五年(1339年),改為石構(gòu)歇山式建筑,是第一批國家重點(diǎn)文物保護(hù)單位。

摩尼教發(fā)端與公元3世紀(jì)的薩珊波斯王朝(今伊朗),收到基督教和拜火教的影響,崇尚光明,在中國歷史上又稱“明教”。因?yàn)槭艿搅_馬與波斯的打擊而傳入中亞,受到回鶻人的信奉。安史之亂后回鶻人由于幫助唐王朝而大批進(jìn)入中原,帶來了摩尼教信仰。

唐武宗滅佛時(shí),摩尼教也受到沉重打擊而轉(zhuǎn)入地下,與歷代民間宗教有不絕如縷的關(guān)系,元末農(nóng)民起義和清代白蓮教起義可能都有明教的因素。

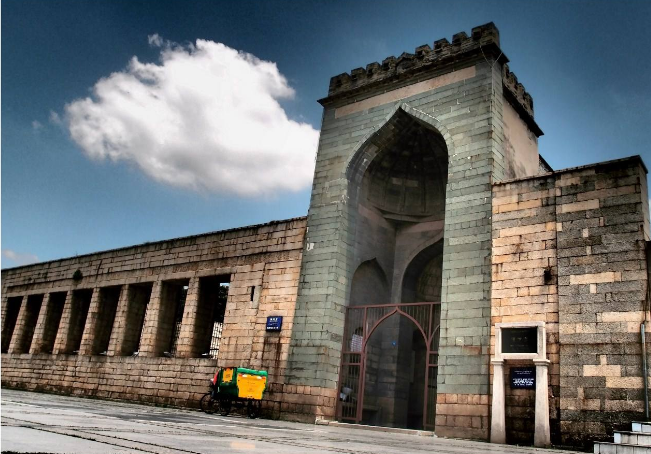

清凈寺和靈山圣墓

清凈寺始建于北宋大中祥符二年(1009年),初名"圣友之寺",是我國現(xiàn)存最早的清真寺,與揚(yáng)州仙鶴寺、廣州懷圣寺、杭州鳳凰寺合稱中國伊斯蘭教四大古寺,寺內(nèi)立《重修清凈寺碑記》與《重立清凈寺碑記》,可能是現(xiàn)存最早的伊斯蘭教碑。

按照宗教的說法,伊斯蘭教形成于622年穆罕默德出走麥地那時(shí)期。唐朝初年,隨著阿拉伯商人傳入中國。明代史學(xué)家何喬遠(yuǎn)在《閩書》中記載:泉州東郊靈山,“有默德那國二人葬焉,回回之主也。回回家言:默德那國有嗎喊叭德圣人……門徒有大賢四人,唐武德中來朝,遂傳道中國,一賢傳教廣州、二賢傳教揚(yáng)州、三賢四賢傳教泉州。

中國的伊斯蘭教以19世紀(jì)伊斯蘭宗教改革之前的“古行”為主。伊斯蘭教禁止偶像崇拜,不設(shè)人像與祭祀,而以抽象的圖案,最常見的是幾何圖案,來裝飾建筑,形成了別具一格的風(fēng)格。

“泉州”在隋唐開發(fā)江南時(shí)出現(xiàn)在史籍上,在唐代和交州(在越南境內(nèi))、廣州、明州(寧波)、揚(yáng)州共作為海上絲綢之路的主要港口。宋元時(shí)期隨著南方邊疆的動蕩和運(yùn)河的改道,泉州逐漸“一枝獨(dú)秀”,馬可·波羅、鄭和都曾在泉州留下足跡。

由于對外交往頻繁,唐代詩人張循之曾有“云山百越路,市井十洲人。”的描述。儒教、佛教、基督教、伊斯蘭教、摩尼教都在泉州有自己的建筑遺跡,所以,對泉州古代遺產(chǎn)的保護(hù)和開發(fā),就需要相關(guān)人員具有世界視野的歷史知識和開放包容、突破自我中心的歷史認(rèn)識。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|