華夏文明源遠流長,在我國古代,造就了很多珍貴的文物,總能令世界大吃一驚,下面就來盤點一下中國十大逆天文物!

1.“五星出東方”護膊

1995年10月在尼雅遺址發(fā)掘出土了大量精美絕倫的漢朝絲綢,其色彩之斑斕,織工之精細,實為罕見。其中一塊織錦護膊(圖)尤為光輝燦爛、耀人眼目,青底白色赫然織就八個漢隸文字:“五星出中國,利東方,討南羌,”,令世人震驚,被定為國寶級文物。

除去文字之外,還有用鮮艷的白、赤、黃、綠四色在青地上織出的漢式典型的圖案:云氣紋、鳥獸、辟邪和代表日月的紅白圓形紋,方寸不大但內涵豐富。這千年織錦五星出中國,利東方,討南羌,是占卜討伐戰(zhàn)爭勝利的卜辭。

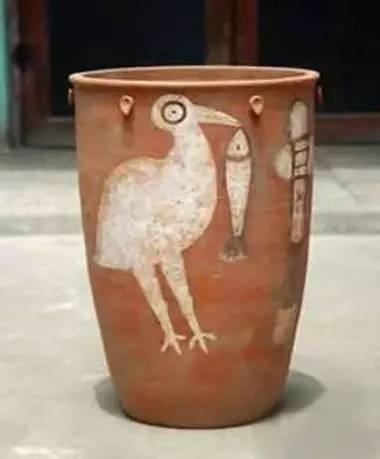

2.彩繪鸛魚石斧圖陶缸

彩繪鸛魚石斧圖陶缸是新石器時代文物,陶質彩繪,器高47cm、口徑32.7cm。1978年河南省臨汝縣(今汝州市)閻村出土,屬新石器時代仰韶文化類型,陶缸繪有鸛鳥銜魚,旁邊豎立一柄石斧的畫面,作者用白色在夾砂紅陶的缸外壁繪出鸛、魚、石斧,以粗重結實的黑線勾出鸛的眼睛、魚身和石斧的結構,畫面效果粗獷有力,繪畫具有中華民族遠古時代的造型特征,是一件罕見的繪畫珍品。

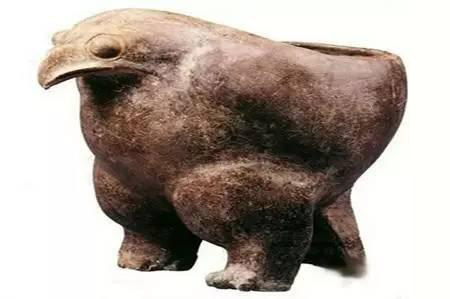

3.陶鷹鼎

用一只前撲的鷹的形象來構造,利用鷹的胸部和身體構成了鼎身,而用鷹的兩個爪子和尾巴共同構成了鼎的三足,整個形象穩(wěn)固有力。

4.搖錢樹

東漢。四川綿陽出土。通高198厘米。整體由基座、樹干、樹冠等共二十九種部件銜接扣掛而成。

20世紀40年代,四川大學著名考古學者馮漢驥注意到四川彭山崖墓出土的這種器物,根據其樹狀的形態(tài)和上面綴滿的銅錢圖案,將其定名為“錢樹”。這一名稱基本得到學界認同,很多學者也就稱之為“搖錢樹”。

枝干分為三層共8片枝葉,呈對稱分布。其基座為紅陶質,樹用青銅澆鑄。樹冠分7層,頂層飾鳳鳥為樹尖,其下兩層的干與葉合為一體,并裝飾了西王母、力士和璧等圖案。它的下部4層共插接24片枝葉,向四方伸出,飾有龍首、朱雀與犬、象與象奴、朱雀與鹿以及成串的錢幣等圖案。搖錢樹樹干直徑約1厘米,葉片最長約15厘米,最短為10厘米,每片樹葉厚約2毫米。

迄今為止已知出土收藏的搖錢樹有189株,而它們的出土分布,全部是在以四川、重慶為中心的西南地區(qū),年代又集中在東漢和三國,僅僅兩百多年后到西晉就完全消失了。如果繪制一份搖錢樹出土分布圖,就會清晰地發(fā)現,這種分布是以四川地區(qū)為中心向四周輻射的狀態(tài),越往周邊去出土的密度就越小。

5.利簋

簋是一種古代食器,用來盛裝煮熟的稻、粱等食物,猶如現在的飯盆。在祭祀或宴享時,它又是一種重要的禮器,和鼎配套使用,供奉在神壇上祭祀祖先上帝。按周代禮制中用鼎制度的規(guī)定,只有天子才能享用“九鼎八簋”組合的最高禮儀,此簋的主人名利,所以被稱為利簋。

腹內底部有銘文4行32字:“珷征商。隹甲子朝。歲鼎(一說為貞字)。克昏(一說為聞字)。夙有商。辛未。王才闌師。易又吏利金。用乍旜公寶尊彝。”銘文的解釋爭議較大,其大意是:周武王征伐殷商,在甲子日這一天,歲星當位時告捷。辛未(后七日),武王在闌地(一說為管)軍中,賞賜銅給一位名叫“利”的官員。利鑄造了這件寶器以紀念其祖父。

這件文物的最大價值應該就在這幾行字上,它給出了武王伐紂具體時間,“利簋的發(fā)現,使人們首次看到武王克商的實物證據,尤其是其銘文的內容同歷史文獻能相互印證,自然提高了相關歷史文獻的可信度,所以意義非常重大。”歷史價值大于藝術價值。

6.“后母戊”銅鼎

這個鼎從小到大的歷史課本里都介紹過,這個鼎本身也充滿了故事。她重達832.84千克。因為太重,暫時無法找到起重機,于是這個鼎就被留在了南京,沒有隨蔣介石一起去臺灣。

7.虢(Guó)季子白盤

盤形制奇特,似一大浴缸,為圓角長方形……四壁各有兩只銜環(huán)獸首耳,口沿飾一圈竊曲紋,下為波帶紋。盤內底部有銘文111字,講述虢國的子白奉命出戰(zhàn),榮立戰(zhàn)功,周王為其設宴慶功,并賜弓馬之物,虢季子白因而作盤以為紀念。銘文語言洗練,字體端莊,是金文中的書家法本。

此盤自道光年間出土后曾被當地農人用以喂馬,后縣令以數錢據為己有。幾經動蕩,此盤被劉銘傳覓得,極為珍惜。在其后幾十年內,凱覦此盤者不乏其人,劉氏后人將盤重埋地下,遠避他鄉(xiāng)。解放后,劉肅將此盤掘出獻給國家。自此,虢季子白盤才得以重放異彩,供世人欣賞。

“虢季子白盤向被視為西周金文中的絕品”。書法上的藝術性是這件文物的最大價值所在。“造型的精練與細密,也使我們驚訝于西周金文中這樣清麗秀逸的格調。”

8.鳳冠

明朝的鳳冠做工最為精致,工藝水平達到了歷史的高峰。如今存世的鳳冠只有四件,都是明朝定陵(萬歷皇帝的皇陵)遺物。明朝鳳冠是皇后在受冊封、褐廟、廟會時佩戴的高貴飾冠。明朝定制:凡遇大典,皇后冠用九龍四鳳三博鬢(左右共六扇)、皇太子妃則用九翠四鳳雙博鬢(左右共四扇),行走時帽子兩側的帽扇會展開。

明定陵的發(fā)掘在1956年進行,這也是中國目前為止唯一一座被打開的皇陵。但是這個唯一的結局并不好,在皇陵打開之后,帝后的尸身被研究人員帶走研究;由于保護措施不力,導致陵墓里的絲織品被毀壞,沈從文、鄭振鐸、夏鼐等人痛心不已;而帝后的棺槨則被附近的村民一燒了之;最悲慘的是萬歷皇帝和他的兩個皇后的尸身,在1966年被文革的紅衛(wèi)兵一把火燒了個精光。塵歸塵,土歸土。誒。

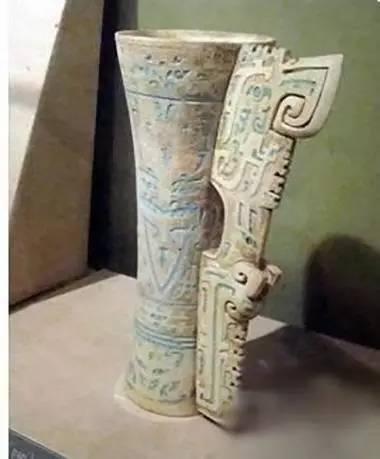

9.嵌綠松石象牙杯

商代。骨器。高30.5厘米。1976年河南省安陽市殷墟婦好墓出土。現藏中國社會科學院考古研究所。

這件嵌綠松石象牙杯為商代飲酒器。整體均用象牙根段制成,杯身上雕饕餮和夔紋,并以綠松石鑲嵌,造型精巧,雕工高超,是不可多得的商代藝術珍品。

這件象牙杯的雕刻極費心思。工匠因才制器,先是雕好杯身及手柄,然后將杯內外打磨平整光滑,再描繪好紋飾,接著用刻刀雕出各組紋飾,最后用配制好的綠松石鑲嵌于表面。

10.晉侯蘇“編鐘”

16件編鐘上均有銘文,為利器刻鑿,刀痕明顯,共355字。銘文可以連綴,完整記載晉侯蘇受命討伐夙夷的過程。銘文敘述周王三十三年,周王親征東國,南國。晉王穌(左魚右木)奉命征伐夙夷。

晉侯穌率領晉軍奮勇作戰(zhàn)。周王召見晉侯穌,親賜馬匹、美酒和弓箭。晉侯穌制作這套編鐘以弘揚天子美德。晉侯穌鐘銘文所記載的戰(zhàn)爭,史籍中無從查考,對研究西周歷史和晉國歷史極為重要。此外銘文中的記時歷日對西周的斷代研究也有重要價值。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|